燃料電池の原理はすぐに忘れてしまう。

水の電気分解の逆だというのだがどこが逆か?

燃料電池

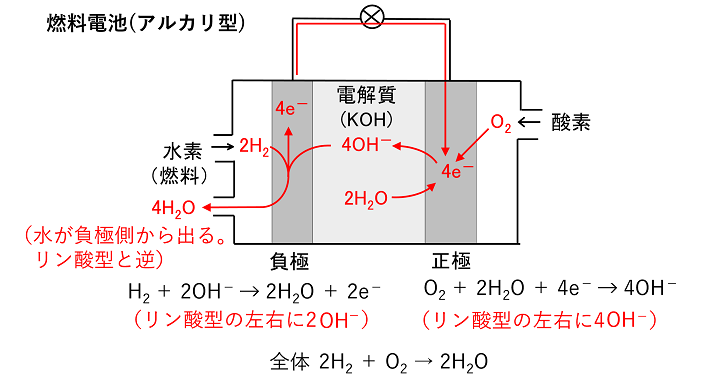

燃料電池は水素と酸素を利用した電池で,水の電気分解の逆の原理で発電する電池である。水の電気分解は,水に水酸化ナトリウムなどの電解質を溶解させて,これに電極を入れ電流を流し,水を分解する。

2H2O + 電気エネルギー → 2H2 + O2

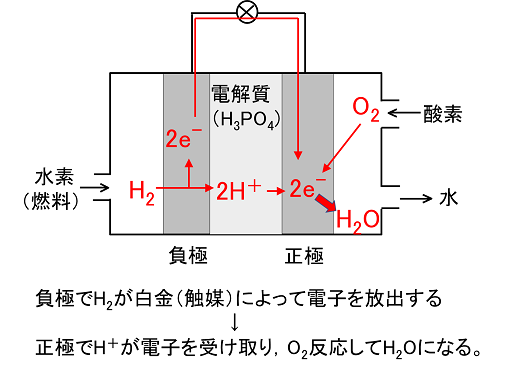

実用化されている燃料電池では,電解質にリン酸を用いたものがある。

電池式 (-)Pt・H2 | H3PO4aq | O2・Pt(+)

負極(燃料極ともいう)上では触媒(反応を促進する物質)により,H2の一部がイオン化してH+となり,e-を放出する。正極(空気極ともいう)上では,流れてきたe-をO2とH+が受け取りH2Oとなる。

|

負極〔 H2 → 2H+ + 2e- 〕 正極〔 O2 + 4H+ + 4e-→ 2H2O 〕 全体〔 2H2 + O2 → 2H2O 〕 |

酸素と水素を供給してなぜ電気がおきるのか?

どうやら電極に白金をつかっていて

この白金が電子を放出するらしい。

この電子が回路に流れることで電力をつくるのだという。

白金自身は触媒なので変化はしない。

触媒というものは不思議なものだ。

電気(電子)を作るのにただ通り道になっているだけだ。

触媒はマジックだ。

ボルタ電池やダニエル電池の場合は電極が溶液にとけていて

その差が電圧の原動力になった。

物質にイオン化傾向に差があった。

触媒にはそれがない。

これが化学だ。

物理の頭では理解不能だ。