(2020/10/14 記・2020/10/30 公開)

少しまた曇天、悪天が続き、撮影の機会がありませんでしたが、2020/10/11(日)

の夜は晴れて来ました。

月曜朝は特に職務がビジーなので、本当は日曜の夜はのんびりしたいところですが、

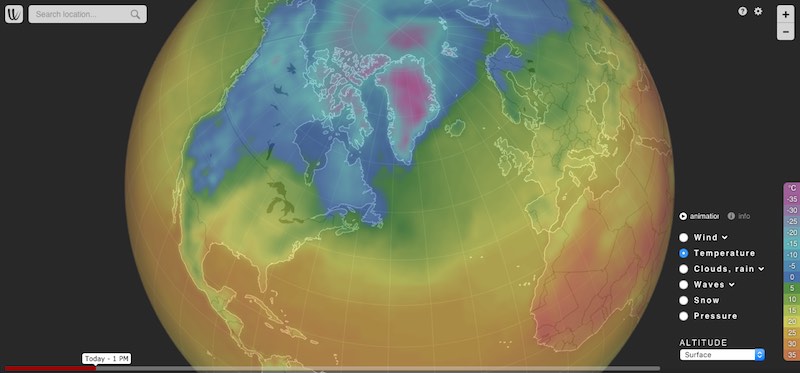

なぜか日曜夜に晴れて、ジェット気流予想(白い部分が猛烈に荒れている)も

良好な巡り合わせが多いです。

外気温順応も2時間充分、初期設定も「Quick Align」で抜けました。

今年の火星シーズンで初めて、ピントの脈動がほぼありません。

FireCaptureの動画モニタ上の火星に模様が見えたのは初めてです。

(左手で追尾の修正制御をしながらのTX55での撮影では、PC液晶との角度の

ためかあまり写ってませんが、実際は輪郭は不明瞭ながら黒々見えていました。)

いつもはかろうじて一瞬、脈動するピントのうねりの中から南極冠を見出して

ピント出しを追い込むことばかりでしたので、息を飲みました。

追尾精度もかなり安定していましたが、一旦外れると架台のカックンガタもあるので

ファインダーを使っての再導入にはかなり手間がかかりました。設置冒頭もそうでしたが

なかなか写野に火星を導入できなかったのでした。

火星の出も早くなり、22時前にベランダのひさしで口径食が始まるまでに撮像は6本

でした。

後処理をしていると、その中の1本がコマ数が多いものの、途中で倍率が変わって

いるものがありました。録画を止めて接眼鏡、LV8-24mmZoom の倍率を上げた

筈が一旦停止ボタンを押していて、また録画ボタンを押したのでしょうか。

(というか、一旦停止ボタンなんてあったのか意識していません。)

PIPPを入手していなかったら、ボツにした動画データでした。

しかしSERPlayerで確認すると、最も模様が安定して見えていると分かり、倍率が

変わるコマで停止し、コマ数(31192コマ)を確認して、PIPPで冒頭からそのコマ数、

そのコマ数+1(31193)から末尾までの2本に分割しました。

なので後処理する動画データは全部で7本になりました。

その7本に対して、AS!3で90%採用、60%採用のスタック(多数枚合成)処理をかけ、

ノーマルのTIFFと輪郭強調付TFFを出力して、それらにRegistax6 のwavelet処理で

3種類以上の処理(ノーマルTIFFにあらかじめ設定保存した2種類の深さ、輪郭強調

TIFFに同様に保存の1種類の浅めの深さ)をかけ、その結果に対してDeNoiseAIで

2種類以上(DeNoise処理とLow-Light処理、それぞれに浅め/深めなどを案配)を

かけた84以上の仕上がりを、Photoshop Elementsで階調を整えつつ、公開用の

JPEG化をしながら選抜作業を進めました。

拡大率の低い画像も高い画像も、それぞれ2本からの仕上がりに良好なものが

集中して、どちらにもその分割した動画データが含まれていました。

よくぞボツにしなかったものです。

拡大率の大きい画像のほうは輪郭線のダブリや偽像が目立つのを回避するため、

再びそこから30%選抜と45%選抜でスタック処理をやり直しして、24の処理結果を

その選抜作業に後追いで加えました。

撮影後、足掛け3日の職務終了から就寝までの時間が潰れました。

特にDeNoiseAIが1画像あたり数分かかる(処理終了まで結果が分からず、

案配が違えばまた数分やり直し)ので、その待機中、平日の睡眠不足での睡魔との

戦いは大変でした。

しかしそれだけの価値は今回はあったかと考えます。

結果の優劣はPhotoshop Elementsでの階調調整が全て終わるまで予想がつき

ませんでした。DeNoiseAIの出力結果の状態での優劣順位が最後にひっくり返った

ものばかりでした。こんなことは初めてです。

24257コマ取得からの90%採用処理、輪郭強調TIFFに浅めのWavelet処理、

DeNoiseAIでは、DeNoise処理に留めたものです。

ボツにせず、冒頭から31192コマまでで分割した前半の動画から、

90%採用処理、輪郭強調TIFFに浅めのWavelet処理、DeNoiseAIでは、

Low-Light処理をかけたものです。

同じ前半データから、90%採用処理、ノーマルTIFFに浅めのWavelet処理、

DeNoiseAIでは、Low-Light処理をかけたものです。

のっぺりと濃く塗られていたようなオーロラ湾あたりが微細な構成に分離して

来ています。

最後の画像に地名を添えます。

よく考えると今と地名がついた時では、海と陸が逆だったみたいですね。

太陽湖やオーロラ湾、サバ人の海などを見ていると。

輝度の高いところが陸で、暗いところが水をたたえているように解釈したようです。

まあ火星地図が出来て、それぞれに地名が定められるようになった時点で、

既に水はなく、高低差もある程度分かっていたのではないかと思えば不思議です。

模様の曲線が美しいものが2画像、最後のが最も詳細まで写り込んでいる1画像

となりました。子午線湾の爪の形などを比較すると、模様が美しい曲線になっている

先の2画像のほうがより詳細が出ているように見えて、オーロラ湾の濃淡構造が

より明瞭なのは最後の1画像のようです。

最初は偽像かと考えて、不採用側に入っていたものでしたが、拡大率を上げた

画像では、そのあたりの構造が全ての仕上がりに浮き出てきて、また同夜

の他の方々の大口径画像を拝見すると、ごつごつと標高のある塊のように

立体的に写っていたので、偽像ではなく、そのような構造が分離できているほうが

良い結果なのだ、と考え直しました。

なのでトータルバランスが最良なのは3番目の処理結果とします。

追尾精度は万全ではなかったですが、これだけ気流状態が安定して良かった

ので、LV8-24mmZoomのズーム位置を24mm位置から16mm位置まで上げて、

入念にピント出しをして撮影続行しました。(この時、一旦停止から録画開始

したようです。)...ああ、画像のマウスポインタの右に「一時停止」ありますね。

なんでそんなものを押したのだろう....。

接眼鏡内部かASI385MCの素子面かどこかに埃があるのか、その拡大率に

なったら、写野の右半分に大きな影が落ちていて、そこを避けて写野の左半分に

火星を維持するのは大変でした。

その頑張り甲斐はありました。

同夜の他の大口径オーナー諸氏の仕上がりには及びませんが、高拡大率の割に

今までほどの破綻はない仕上がりになりました。

折角ですので、縮小かけて見映えよくするとかは今回はやめて原画像(周囲のみ

トリミング)で公開します。

やはり2分割した動画の後半部分、17553コマからの90%採用処理、ノーマルTIFFに

やや強めのWavelet処理、DeNoiseAIでは、Low-Light処理をかけたものです。

同じ動画の後半部分、17553コマからの60%採用処理、ノーマルTIFFにやや強めの

Wavelet処理、DeNoiseAIでは、Low-Light処理をかけたものです。

同じ動画の後半部分、17553コマからの45%採用処理、ノーマルTIFFに浅めの

Wavelet処理、DeNoiseAIでは、Low-Light処理をかけたものです。

南極冠の輪郭に偽像というかダブリがあるのを軽減したく、上述のように追加で

処理をかけたものでしたが、その改善はあるものの、全体の解像感や階調の

豊富さもやや欠けてしまいました。

今後、この大きさでの撮影にはこだわっておらず、最初の3画像程度の大きさが

あれば充分かと考えています。(今年の火星の大きさで、LV8-24mmZoom の

24mmと16mmの間程度)気流が安定すれば、C8はここまでは撮れるということを

確認するための強拡大でした。

75%縮小をこちらではやってみました。最初の拡大画像の分です。

微細構造の分離は残したまま、見かけ上の締まり感は向上しました。

最低倍率での撮影では詳細も浮き出て来ないだろう、とは推察していましたが、

追尾精度と気流の安定がないうちは、過剰倍率のモヤモヤした結果しか得ず、

それが気流のせいなのか、C8の光学性能が不足または劣化しているのかの

判断が今まではつかなかったのでした。

ここまで奮闘しても大口径での画像には追い付かないのは事実です。

改めてネットで情報を得ても「口径は30cm以上が望ましい。30cmと20cmは明快な

画質差がある。25cm画質は30cmより20cmに近い。」とあります。

http://io2europa.blog.fc2.com/blog-entry-134.html

有益な情報公開を感謝します。これを拝読してむしろ迷いが落ち着きました。

努力不足や環境や性能の劣化ではなく、明らかに「住む世界が違う」という

納得です。昔のアマチュアと天文台の住み分けに近いと考えれば納得できる

ものでした。若かった過去にはいざ知らず、この歳になってお金持ちの豪邸を

TVで見て悔しさに身悶えするとかあるか?と自問して、「それは無い」と思う

のに似てなくもないです。

今後衰える一方であろう自身の体力で扱える、居住環境に対して無為にも邪魔

にもならない規模の機材で、少なくとも今まで以上の成果改善を愉しむ、メインの

ライフワークでもない趣味なのでそれで良いではないか、と思えました。

その次元において、C8は今後EQ5赤道儀での追尾補強をして、ずっと使い続け

られるものだ、とようやく当夜確認出来たのだ、ということでした。

ご覧いただきありがとうございます。