あっという間の年末。

今年の後半は本当に色々な事があった。

まだ終わっていないから油断はできないが、もう勘弁してほしいくらい色々あった。

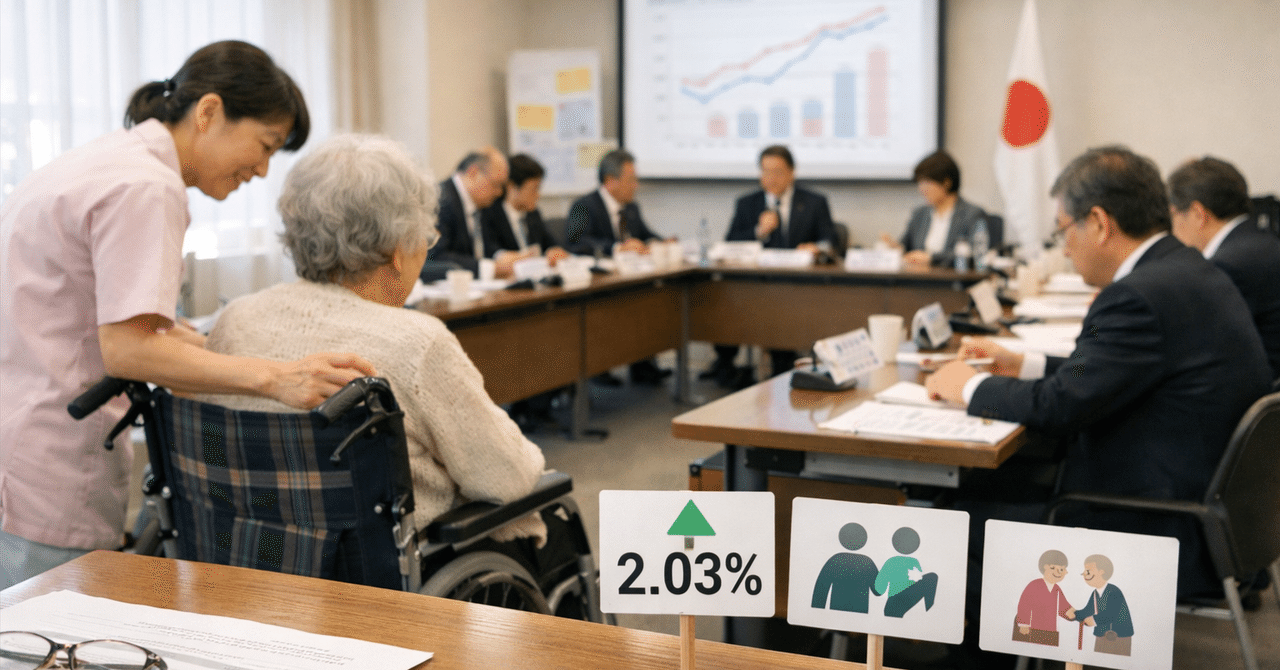

そんな中、介護報酬の臨時改定の話も色々と進んでいた様だ。

この2.03%

数字だけ見れば『足りねぇよ…』なのだが、3年毎の介護報酬改定を見比べてみると、意外にも大きな向上なのだ。

いままでは0.○○%とかしか上がっていない所を見ると、まぁ上がったかなと言う感じか…。

しかも、本来なら2027年度の改正が前倒しになった形。

この動きをみると、やっと政府も介護保険業界の低賃金がヤバい事に気付いたのかなと思った。

それでも他の業界に比べると遥かに低いわけだが。

でも、これって物価高騰に対応した形での報酬アップではなくて、処遇改善加算が主なんじゃないの?

今回はやっと。

大事な事だから2回言うと

やっと介護支援専門員や看護師、リハビリのセラピスト等も処遇改善加算の対象となった。

この加算を取りにいかないと報酬アップにならないんじゃないかと思う。

今回の処遇改善加算取得条件に、たしか『ケアプランデータ連携システムの導入』という文言もあったような…。

国はどうしても、このデータ連携システムを導入したいようだ。

現時点での導入率が確か7%くらい。

残り93%は『必要ない』と感じているのだろう。

そりゃそうだ。

このシステム、双方が導入していなければ意味をなさないシステムなのだから。

居宅介護支援事業所が導入しても、サービス事業所側が導入していなければ連携ができない。

その逆もしかりだ。

だから、各事業所は周りの様子を伺いながら、まだ導入しても無意味であると判断している。

しかも無料ではないのだから、人柱的に先行導入しても経費だけがかかってしまう事になる。

そこで『処遇改善加算が欲しいなら、このシステムを導入せよ』という条件を付けてきたようにしか思えない。

記憶が確かなら、導入しなくてもキャリアパスや環境などの要件をクリアしたら算定できるような気もしたが(間違っていたら申し訳ない)このデータ連携システム導入を取り組む事で一発クリアできるんじゃなかったかな…。

そこまでして導入させたいんだな。

これなら、データ連携システムの無料キャンペーンを活用すべきだった。

もうひとつ。

今回の改定はあくまでも【臨時】の改定。

本来の改定は2027年度なのだ。

今回の臨時改定でアップさせておいて、本来の改定で元に戻す…なんて事はさすがに無いと思うが、2027年度の改定でさらにアップさせないと、本当にこの業界はダメになると思う。

12月24日に正式決定らしいので、それまで気を抜かずに動きを把握しておこう。

介護業界にやってくるのは、サンタクロースかキングボンビーか…。

(キングボンビーわからない人はググってくださいね)