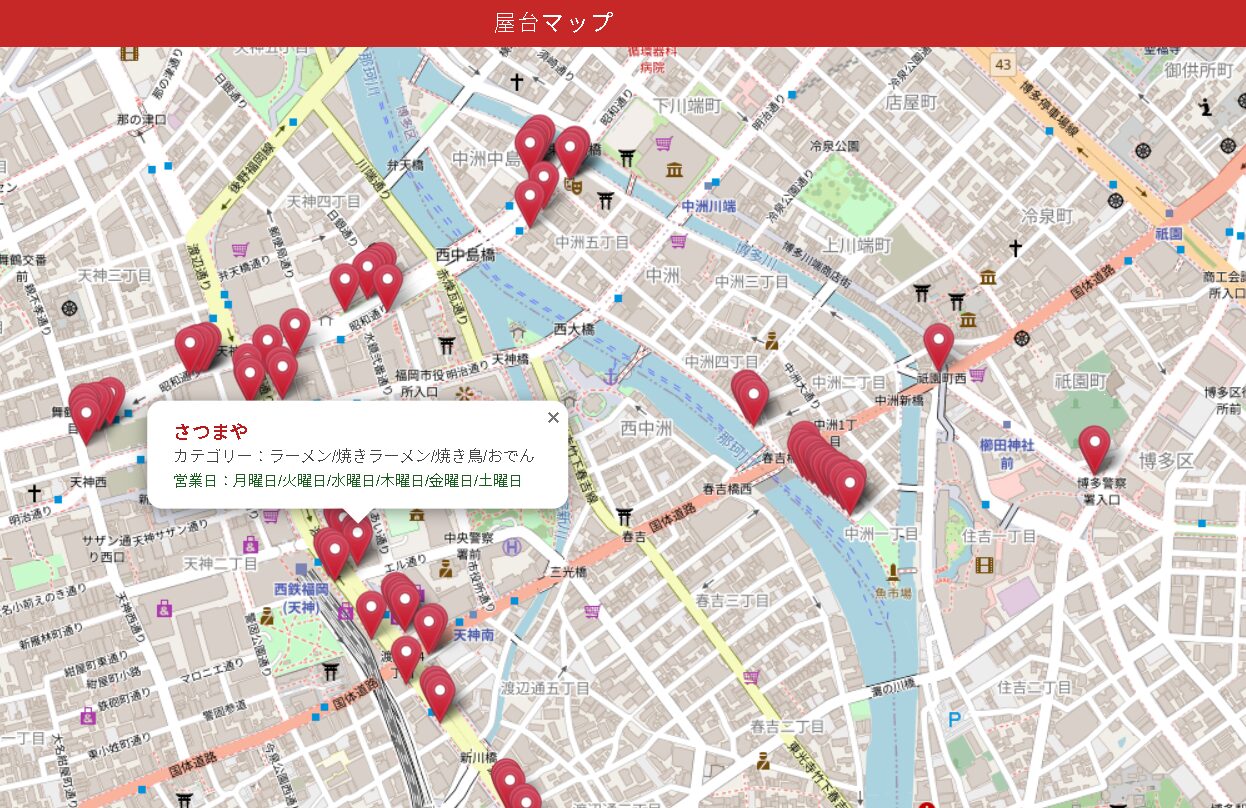

中洲屋台など、地域の屋台情報を地図上でまとめて見たい。そんな思いから、Googleスプレッドシートをデータベースとして、Leafletで表示する屋台マップを作ってみます。この記事では、無料の構成で実現する方法をまとめます。

- 使用技術

- システム構成図

- スプレッドシート構成

- Google Apps Script (Code.gs)

- index.html(Leafletによる地図表示)

- デプロイ手順

- 応用・拡張アイデア

- Leaflet活用のポイント

- まとめ

使用技術

- Leaflet.js:オープンソースの地図ライブラリ(軽量・商用利用可)

- Google Apps Script(GAS):スプレッドシートをWeb API化

- Googleスプレッドシート:屋台データの管理用データベース

- OpenStreetMap:背景地図タイル(無料で利用可)

システム構成図

Google Spreadsheet

↓ (getYataiList)

Google Apps Script (Web App)

↓

Leaflet + OpenStreetMap (index.html)

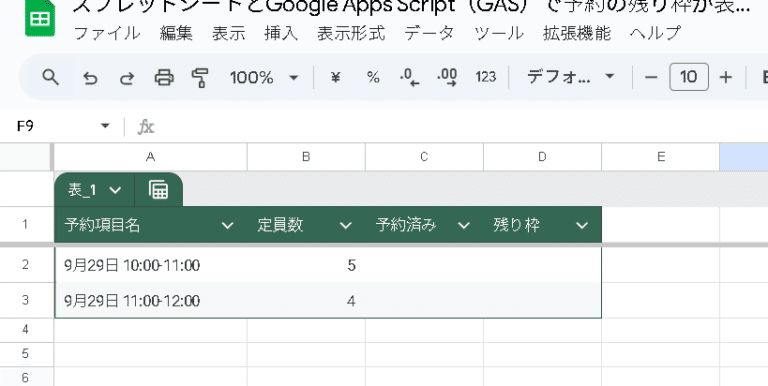

スプレッドシート構成

シート名:屋台リスト(例)

| 屋台ID |

名称 |

緯度経度 |

カテゴリー |

利用可能曜日 |

| 1 |

博多屋台ラーメン一番 |

33.5903,130.4018 |

ラーメン |

月〜土 |

| 2 |

焼き鳥だるま |

33.5899,130.4024 |

焼き鳥 |

水〜日 |

| 3 |

餃子ひかり |

33.5905,130.4007 |

餃子 |

金・土 |

緯度経度は「カンマ区切り」で入力(例:33.5903,130.4018)。Googleマップなどで座標を取得できます。

Google Apps Script (Code.gs)

スプレッドシートから屋台データを取得して返すAPIを作ります。

/**

* 屋台マップ用 Webアプリ

*/

function doGet(e) {

return HtmlService.createHtmlOutputFromFile("index")

.setTitle("屋台マップ")

.setXFrameOptionsMode(HtmlService.XFrameOptionsMode.ALLOWALL);

}

/**

* スプレッドシートから屋台データを取得

*/

function getYataiList() {

const sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName("屋台リスト");

const data = sheet.getDataRange().getValues();

const headers = data[0];

const idIndex = headers.indexOf("屋台ID");

const nameIndex = headers.indexOf("名称");

const latlonIndex = headers.indexOf("緯度経度");

const categoryIndex = headers.indexOf("カテゴリー");

const daysIndex = headers.indexOf("利用可能曜日");

const result = [];

for (let i = 1; i < data.length; i++) {

const row = data[i];

const latlon = row[latlonIndex];

if (!latlon || !String(latlon).includes(",")) continue;

const [lat, lon] = latlon.split(",").map((x) => parseFloat(x.trim()));

if (isNaN(lat) || isNaN(lon)) continue;

result.push({

id: row[idIndex] || "",

name: row[nameIndex] || "名称未設定",

category: row[categoryIndex] || "",

days: row[daysIndex] || "",

lat,

lon,

});

}

return result;

}

index.html(Leafletによる地図表示)

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="UTF-8" />

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />

<title>屋台マップ</title>

<!-- Leaflet -->

<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css" />

<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"></script>

<style>

html, body { height: 100%; margin: 0; padding: 0; }

body {

font-family: "Noto Sans JP", sans-serif;

display: flex;

flex-direction: column;

background-color: #fafafa;

}

header {

background: #c62828;

color: #fff;

text-align: center;

padding: 8px 0;

font-size: 18px;

letter-spacing: 0.05em;

}

#map { flex-grow: 1; width: 100%; height: 100%; }

.popup-name { font-weight: bold; font-size: 15px; color: #b71c1c; }

.popup-category { font-size: 13px; color: #444; }

.popup-days { font-size: 12px; color: #1b5e20; margin-top: 2px; }

</style>

</head>

<body>

<header>屋台マップ</header>

<div id="map"></div>

<script>

// 初期位置(福岡・中洲付近)

const map = L.map("map").setView([33.5898, 130.4021], 16);

// OpenStreetMap タイル

L.tileLayer("https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png", {

attribution: "地図データ © OpenStreetMap contributors",

}).addTo(map);

// 屋台アイコン

const yataiIcon = L.icon({

iconUrl: "https://raw.githubusercontent.com/pointhi/leaflet-color-markers/master/img/marker-icon-2x-red.png",

shadowUrl: "https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/leaflet/1.9.4/images/marker-shadow.png",

iconSize: [25, 41],

iconAnchor: [12, 41],

popupAnchor: [1, -34],

shadowSize: [41, 41],

});

// GASから屋台データ取得

google.script.run.withSuccessHandler(displayYatai).getYataiList();

// ピンを描画

function displayYatai(list) {

list.forEach((y) => {

if (isNaN(y.lat) || isNaN(y.lon)) return;

const popupHtml = `

<div class="popup-content">

<div class="popup-name">${y.name}</div>

<div class="popup-category">カテゴリー:${y.category}</div>

<div class="popup-days">営業日:${y.days}</div>

</div>

`;

L.marker([y.lat, y.lon], { icon: yataiIcon })

.addTo(map)

.bindPopup(popupHtml);

});

}

</script>

</body>

</html>

デプロイ手順

- Googleスプレッドシートを用意し、「屋台リスト」シートを作成

- Apps Script を開き

– Code.gs と index.html を追加

- メニューから

[デプロイ] → [新しいデプロイ] → [ウェブアプリ]

- アクセス権限を「全員(匿名含む)」に設定して公開

- 発行されたURLを開くと、屋台マップが表示されます!