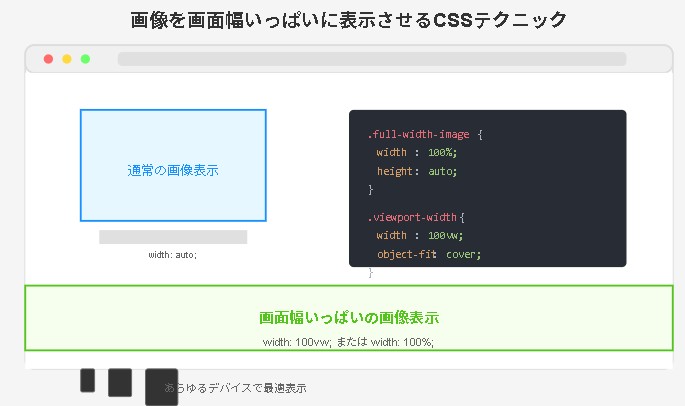

Webサイトやブログのデザインにおいて、画像を画面幅いっぱいに表示させることで視覚的なインパクトを強めることができます。最も基本的な方法は、CSSのwidthプロパティを使用することです。

画像を画面幅いっぱいに表示する基本的な方法

img {

width: 100%;

height: auto;

}

このシンプルなコードは、画像を親要素の幅いっぱいに広げます。heightをautoに設定することで、画像の縦横比が自動的に維持されるため、画像が歪むことがありません。

特定の画像だけを画面幅いっぱいにしたい場合は、クラスを使って指定するとより効果的です。

.full-width-image {

width: 100%;

height: auto;

}

ビューポート単位を活用した方法

より正確に画面幅いっぱいに表示させたい場合は、ビューポート単位(vw)を使用する方法が効果的です。

.viewport-width-image {

width: 100vw;

height: auto;

}

vw(viewport width)単位は表示画面の幅に対する割合を表し、100vwは画面幅の100%を意味します。

この方法を使用すると、親要素の幅に関係なく、ブラウザウィンドウの幅いっぱいに画像を表示することができます。

画像の最適化と最大幅の制限

高解像度の画像を扱う場合、単純に幅を100%にすると、必要以上に拡大されてしまうことがあります。そのような場合は、max-widthプロパティを使用すると効果的です。

img {

max-width: 100%;

height: auto;

}

このコードは画像が元のサイズより大きくならないようにしながら、必要に応じて縮小します。これにより画質の劣化を防ぎつつ、レスポンシブな表示を実現できます。

コンテナからのはみ出し対策

Webサイトが固定幅のコンテナ内にある場合でも、画像だけを画面幅いっぱいに表示させたいことがあります。このような場合は、負のマージンを活用する方法が効果的です。

.breakout-image {

width: 100vw;

position: relative;

left: 50%;

right: 50%;

margin-left: -50vw;

margin-right: -50vw;

}

このテクニックは、画像を親コンテナから「脱出」させ、画面幅いっぱいに表示させるものです。画像を中央に配置したまま、両側に均等に広げることができます。

object-fitプロパティの活用

高さと幅の両方を指定したい場合は、object-fitプロパティが非常に役立ちます。

.cover-image {

width: 100%;

height: 50vh; /* 画面高さの50%に設定 */

object-fit: cover;

}

object-fit: coverを使用すると、指定したサイズの範囲内で画像を拡大・縮小しながら、縦横比を維持したまま領域を埋めることができます。これはヒーローイメージやバナーに最適です。

モバイル対応のための追加テクニック

モバイルデバイスでは、画面幅いっぱいの画像が表示領域を圧迫することがあります。メディアクエリを使用して、デバイスサイズに応じたスタイルを適用すると良いでしょう。

.responsive-full-width {

width: 100%;

height: auto;

}

@media screen and (max-width: 768px) {

.responsive-full-width {

width: 95%;

margin: 0 auto;

}

}

このコードは、小さい画面サイズになった場合に画像の幅を少し狭め、両側に余白を作ることで読みやすさを向上させます。

パフォーマンス最適化のポイント

画面幅いっぱいの大きな画像はページの読み込み速度に影響を与える可能性があります。次のポイントを意識することでパフォーマンスを最適化できます。

画像の圧縮を行い、ファイルサイズを最小限に抑えましょう。WebP形式の採用も検討してください。

srcset属性を使用して、デバイスの解像度に応じた適切なサイズの画像を提供することも効果的です。

<img

src="image-small.jpg"

srcset="image-small.jpg 600w, image-medium.jpg 1200w, image-large.jpg 2000w"

sizes="100vw"

alt="画面幅いっぱいの画像"

class="full-width-image"

>

遅延読み込み(lazy loading)を実装して、画面に表示される直前まで画像の読み込みを遅らせることで、初期表示の速度を向上させることができます。

まとめ

画像を画面幅いっぱいに表示させるためのCSSテクニックには様々な方法があります。基本的な100%指定から、ビューポート単位の活用、object-fitプロパティの使用まで、目的や状況に応じて最適な方法を選択することが大切です。

さらに、レスポンシブ対応やパフォーマンス最適化も考慮することで、あらゆるデバイスで美しく効果的な全幅画像を実現できるでしょう。これらのテクニックを活用して、より視覚的にインパクトのあるウェブサイトやブログを作成してください。