「Xの」という変数Xにカタカナ名が入る限り(さらに限定はあるにしても)

つまるところ「哲学史」に回付されますよっていう標識でもある。

で、哲学史といえば基本、西洋史に包摂される。

「日本の哲学史」という表現はありえても、

それは厳密には存在しない。

さらに、で、この「哲学史」というもの、

ドゥルーズにかぎったことではない、デリダにせよ、

フーコーにせよ(この人にはまだ節度があるが)、

とくにフランス90年代までの思想/哲学には、そこから抜けたくても抜けられない、

沼袋(地名ではない)のようにあり続けたものだ。

「戦争から解放されても、奇妙なことに哲学史に足が嵌まったままだった(ドゥルーズ)」

要するにシツコイ二日酔いのようにそこにハマり、

なんとかしてえ!状態だったのだ。こんなことはアジア日本列島ではなかなか起こりにくい。

さらに、で、ドゥルーズなどは、「読み」の戦略にまでいっちゃった。

自らの標識を逆手にとって、ありゃりゃっ?ってなるテキストを書いた。

結論からいう。それは、

二日酔いに対する処方箋であり、ブルーリボン(いまもあるかなあ、よく効いた二日酔いの薬)

だったのだ。昨日の記事で「酒も呑んでないのに、二日酔いの薬、飲む人はいない」と書いたのは、この意味だった。

「中間」はそもそもわが足下にある。和辻はこれを「風土」と仮称してみたりもしたが。

スキゾは、発症することもなく、今なんちゃら大学院院長様である。

はっきり言ってこれは個人攻撃だが(爆)、事はそんなとこに収めていいようなもんではない。

日本の哲学がもしあるとすれば、僕は明治の廃仏毀釈などをハサミながら、

仏教を哲学的に基礎づけようとしたあたりから始まり、そして途絶えた。その先にあると思う。

そんなことには不感無覚の「教授」らによる言説垂れ流しが溢れ出し、

どんだけ時代は時を浪費してしまったことか。

だから、僕らは、二日酔いで青息吐息の彼ら(ドゥルーズたち)を介抱するような手つきで読んであげることこそが、読みの倫理であったはずだし、闘争のエチカ(プッ)であったはずだった。

まだ、間に合うと思う。

PS.

作動配列が現実に作動した出来事は、あれら言説ではむろんなく、

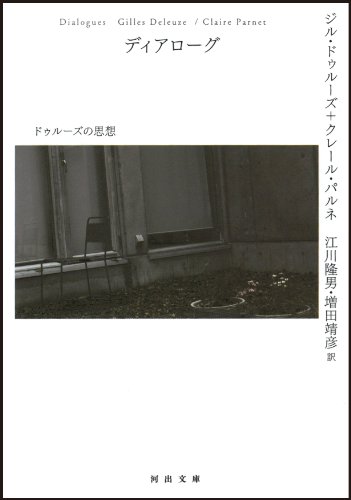

ドゥルーズのハードカバーが2011年に〈文庫化〉されたことだった。

ディアローグ---ドゥルーズの思想 (河出文庫)

posted with amazlet at 13.06.01

ジル ドゥルーズ クレール パルネ

河出書房新社

売り上げランキング: 313,064

河出書房新社

売り上げランキング: 313,064