麻原彰晃の三女松本麗華(アーチャリー)と四女松本聡香。麗華は顔も本名も晒したが、聡香はたぶん仮名だ。マスコミのインタビューでも顔にボカシを入れている。ふたりとも本を出版した。麗華は「止まった時計」、聡香は「私はなぜ麻原彰晃の娘に生まれてしまったのか」。麗華は母親知子と聡香以外の兄弟たちと立場を同じくして麻原彰晃の弁護側、聡香だけはオウム事件被害者側の滝本弁護士についている。これだけでふたりの立場、考え方の違いは明白だ。

最新ニュースでは、麻原の遺骨を誰が引き取るかで揉めているそうだが、麻原本人は「四女に渡してくれ」と言ったという。妻知子と麗華側は、妻に渡すべきだと法務大臣と拘置所あてに要求書を提出している。たしかに、ふつうは妻が受け取るべきものだろうが、なにしろ麻原の遺骨である。知子側はAlephと結びついている可能性もある。麻原信者にとっては、骨灰は宝物だ。Alephの手に渡れば、ますます神格化し、宗教儀式を目的として使われる可能性がある。政府は麻原の言ったとおり四女に渡そうとしたが、四女は持っていることで自分が攻撃対象になる可能性があるから、しばらく待ってくれと言ったそうだ。それはそのとおりだ。当面、拘置所で預かるという話に落ち着いたらしい。麗華は麻原が「四女に渡してくれ」と言ったという話を怪しんでいる。それも解らないではない。反麻原の四女に渡したほうがいいと国が判断し、嘘をついた可能性もあるからだ。それに反麻原だった四女に麻原が渡してくれと言った意図がよく解らない。ただ、麻原は三女よりも四女を可愛がっていた可能性はある。教団内での地位が三女は正大師だったが、四女は正大師の一つ上の正報師だったからである。まぁ、何が本当なのか、真相は藪の中だ。誰にも渡さず、特例として国が管理するのが一番いいような気がする。未だに影響力が大きい麻原なので、何が起こるか解らないからである。四女が麻原崇拝者から攻撃されないよう、国は万全の態勢を取る必要がある。

事件があった頃、目立っていたのは四女よりも三女のアーチャリー(当時の呼び名のほうがしっくりくる)だった。タカで括ったような態度で大人(マスコミ)に接していた彼女は、麻原の娘であることを誇らしげに思っていたに違いない。たぶん四女のほうが控え目な性格だったのだろう。

事件が顕在化してからは、ふたりとも麻原の娘だということで世間からは迫害され続けてきた。三女は合格した某大学から入学を拒否され、裁判を起こした。裁判所は、親がどうあれ入学を拒絶するのは不当、30万円の慰謝料を三女に払ったうえ、入学を認めることという判決を出した。四女は麻原の娘ということで、ずっとイジメにあい、何度も自殺未遂を繰り返した。四女は麻原と決別し、籍を抜きたかったが法律上、それは不可能だった。子に親を選ぶ権利はないのかと彼女は訴え続けてきた。彼女の気持ちは痛いほどよく解る。犯罪者家族は世間から迫害され続けるのが常だからである。加害者家族もまた被害者なのである。

三女と四女は敵対関係にある。前述したように、付いている弁護士が三女は麻原側、四女は被害者家族側で、四女は三女が被害者にまったく謝罪していないこと、手記内容はまったくのでたらめだと断罪している。真実は解らないが、世間では三女よりも四女のほうに同情の声が多い。後継団体と完全に手を切っているからである。

麻原は処刑されたが、これから何が起こるのだろうか。後継団体であるAleph、Alephの分派である山田らの集団(正式名称不明…公安の呼び名)、ひかりの輪は、今後どういった動きをしていくのか。現状では何も解らない。公安は目を光らせ続けていくだろうが、努々油断してはならない。

オウムの話は重たくなるので、これで最後にしたいと思ったが、あと1回、元オウム真理教の外報部長で現在、宗教団体ひかりの輪の主宰者上祐史浩について書きたい。昔から気になる存在ではあったが、今回のシリーズでは、まったく登場していない。昔から弁舌たくみで、オウムを世間に知らしめた張本人だが、事件後、一転して麻原から離れ、アレフ→ひかりの輪へと身を転じた。その特異なキャラクターは宗教界では不思議な存在感がある。上祐は本当に事件に関わっていなかったのか? 脱麻原を打ち出した上祐は果たして本音で生きているのか? 考えをまとめてから、後日アップしたいと思っている。

松本麗華

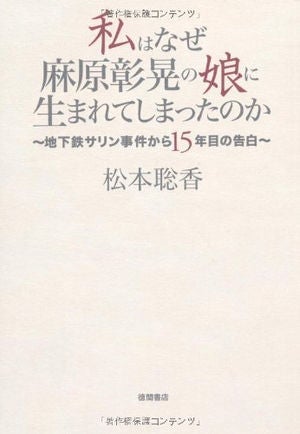

松本聡香

松本麗華の手記…彼女は事件後、麻原とは一度も会話してないという。

拘置所でも訳の分からないことを呟くだけで会話にはならなかったそうだ。

松本聡香の手記…タイトルからして悔しさが滲み出ている。

麻原が父であることを心の底から否定したいようだ。