さて、今回は食の奇譚がお題です。前に書いた「カニバリズム小考」

の続きみたいなもんです。あ、その前に、この項は完全な

ネタバレになりますので、ご注意ください。

ネタバレさせないと作品の魅力を伝えにくいんですよ。

「奇妙な味」の短編で、人肉食をあつかったものとしては、

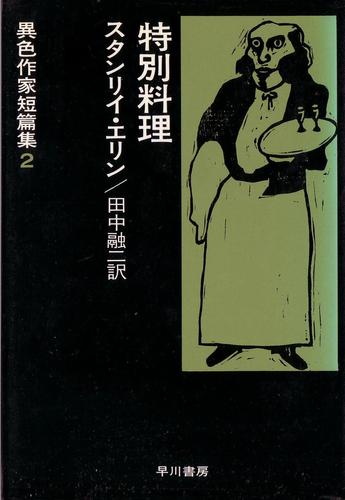

スタンリイ・エリンの『特別料理』とロード・ダンセイニの『二瓶のソース』が、

双璧として賞賛されていますね。まずは『二瓶のソース』からご紹介。

ちなみに作者のダンセイニは貴族で、ロードというのは名前ではなく称号です。

ダンセイニ卿と訳されたりもしますね。

ある男が小金を持つ婦人と暮らし始めたが、婦人はいつのまにか

失踪してしまう。警察は捜査をするが婦人の姿はどこにも見つからない。

ここで警察は男が婦人を殺したと考えるものの、死体が発見されない。

男は行商人から肉料理のソース2瓶を買い、

家の近くの森で木を伐り倒して薪をたくさん作る。

警察は当然、薪で婦人の死体を燃やしたのだろうと考える。

しかし、周囲に火を燃やした跡はなく、そもそも薪はまったく使われず

小屋に積み上げられている。ここで男にソースを売った行商人が

探偵役に変わり、男は菜食主義者を自称しているのに、

肉しか おいしく食べられないソースを買ったのは変だと言う。・・・

もう真相はおわかりですね。男は婦人の死体をすべて食ってしまったんです。

最後に、警察は行商人に「あの薪はなんのためにこさえたんだろう?」

と尋ね、行商人は「なあに、腹を空かせるためですよ」と答える・・・

次はエリンの『特別料理』。ある男が会社の上司からとあるレストランに

誘われる。そこは有名ではないが上品な店で、

男はたちまちレストランの料理のとりこになる。レストランの壁には

実在した作家アンブローズ・ビアスの写真が飾られてあり、

彼にレストランのキッチンを公開したのだと料理長は言う。

ちなみに、ビアスがメキシコで謎の失踪をとげたのは有名な話です。

それを聞いて、男は自分もレストランの厨房を見学したくて

しかたなくなる。ある日、レストランの特別料理が出る。

これがメニューに出るのは年に何回もない。

特別な場所で注意深く育てられたアミルスタン羊を使った肉料理で、

魂の奥底をのぞき込むような味する。男は料理を堪能し、あたりを見回して、

毎日のようにレストランに来ていた常連客がいないのに気がつき、

せっかくの特別料理の日なのにと気の毒に思う。

男はレストランのおかげで、痩せていた体にふっくらと肉がつきはじめる。

やがて遠くに出張する前日、上司は料理長から厨房を

見学しないかと誘われる。男もいっしょに見学したかったのだが、

自分はまだその資格がないと考え、あきらめる・・・

まあこんな話です。筋だけ書いてもあまりぴんとこられないかも

しれません。自分は前にこの話を翻訳したことがあるのですが、

日常まず使われない単語がたくさん出てきて、

実に精緻に組み立てられています。

レストランの厨房を見たものは肉にされてしまう、という真相はすぐに

わかりますが、雰囲気で読ませる作品なんですね。日本の作家が、

この作品へのオマージュを書いていて、米澤穂信氏の『儚い羊たちの祝宴』や

綾辻行人氏の『特別料理』。どっちをご紹介しましょうか。

同じ題名の綾辻作品は、ある夫婦がゲテモノ食いレストランの常連になる。

そこで出される料理は虫とか排泄物とか、だんだんにエスカレートしていき、

最後には自分の指を切り取って食べるところまで行き着きます。

満足した夫婦が、「そろそろ子どもがほしいわね」

という会話をして話は終わり。これ、子どもも食べてしまうんでしょうね。

このテーマの作品として、平山夢明氏の『Ωの正餐』、

阿刀田高氏、『わたし食べる人』などがあります。

あとはそうですね、日本の推理小説の黎明期に出ていた

「新青年」という雑誌がありますが、人肉を食べる話もいくつか

掲載されていて、夢野久作氏の『人間腸詰』、水谷準氏の

『恋人を食べる話』など、どちらもなかなかの傑作です。

最後に、これは食人ではありませんが、食に関する異常な話を

集めたのが、田中啓文氏の『異形家の食卓』。自分はなんか波長が

合う感じがして、この作家は大好きです。中でも代表作になるのは、

『新鮮なニグ・ジュギペ・グァのソテー。キウイソース掛け』

ぜひご一読ください。