怖い話ではありません。事務所の仲間から、思わせぶりにしないで

羊太夫の話を書いてみろ、と言われまして。しかしこれ、あんまり

面白い内容にはならないと思います。スルー推奨かな。

でも、最後のほうで話はオカルトに向かうはずです。

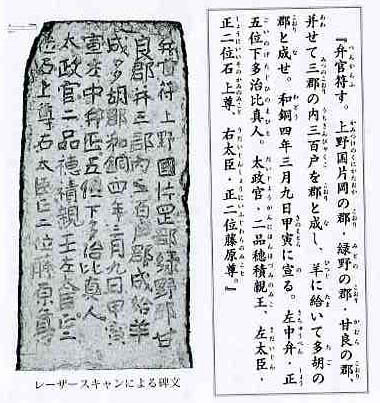

どっからいきましょう。やっぱり「多胡碑 たごひ」からでしょうね。

多胡碑というのは、群馬県高崎市吉井町池字御門にある古碑で、

国の特別史跡に指定されています。8世紀のものですが、

保存状態がたいへんよく、碑文がはっきりと読めます。

簡単な漢文ですが、現代語に訳してみます。

弁官局からの命令である。上野国の片岡郡・緑野郡・甘良郡の三郡の中から

三百戸を分けて新しい郡を作り、羊に支配を任せる。郡の名前は多胡郡とせよ。

これは和銅4年3月9日甲寅に宣べられた。左中弁・正五位下多治比真人。

太政官・二品穂積親王、左太臣・正二位石上尊、右太臣・正二位藤原尊。

ここで、「三百戸郡成給羊」の部分の、「羊に給う」の羊とは

何を意味するのか議論がありました。羊の方角(未 南南西)説が

あったんですが、現在では羊は人名で、この人物に

300戸の人民・領地が与えられたという解釈が定説になっています。

羊に300戸を与えたのが藤原不比等

ちなみに律令制の時代にあって、300戸を支配する郡司というのは

非常に大きく、皇子クラスでも数十戸とかなんですね。

では、この羊にどんな功績があったのかというと、

和銅4年というところに注目してください。みなさんは「和同開珎」と

いう古銭をご存知でしょう。708年、武蔵国秩父郡から、

和銅と呼ばれる銅塊が発見され、朝廷に献上されたことを祝って

年号が変わり、日本で最初の流通貨幣が鋳造されました。

この羊もまた、銅の塊を朝廷に献上、(上記の銅塊と同じかは不明)

多胡郡の郡司とともに、藤原氏の姓も下賜されたことになっています。

次に、羊はどんな人物だったのか。これは新羅系の渡来人であった

とする説と、中国系の胡人であったとする説があるんです。

胡人というのは西方のペルシャ系民族、またはツングース系民族と

考えてもいいでしょう。新羅系の渡来人説は、銅貨の鋳造にそれらの人を

半島から招いたりしたために出ているんですが、あまり人気は

ありません。それに、そう大きな根拠もないんです。

やはり、胡人(ペルシャ人)説のほうが人気がありますね。

そもそも多胡郡というのは、胡人が多いという意味に取れますし、

ペルシャ絨毯でわかるとおり、ペルシャと羊は大きな結びつきがあります。

もしも8世紀ころの関東に羊牧場があったなどと考えれば、

これはロマンですが・・・さて、伝承の中の羊、羊太夫とはこんな人です。

羊の年の、羊の日の、羊の刻に武蔵の国に生まれて、身長は2m超。

良馬を手に入れて、毎日それに乗って都へと通った・・・

当時、関東から京の都へ日帰りするのは不可能ですが、

八束小脛

これは羊太夫の部下に神通力を持った人物がいたからで、

名前を八束小脛(ヤツカコハギ)と言いました。これに名馬を引かせると、

不思議なことに馬は小脛といっしょに空を飛び、

都に日参することができたんです。そして銅塊を発見しこれを献上。

順風満帆に見えた羊太夫ですが、ある日、昼寝をしている小脛の両脇を見ると、

羽が生えていたので、いたずら心で抜いてしまった。以後小脛は

空を飛べなくなり、羊太夫は参内できなくなりました。朝廷は、羊太夫が

姿を見せなくなったので、謀反を企てていると考え、軍勢を派遣しました。

羊と和銅の関係は?

羊はこの理不尽を怒って広範囲で奮戦しましたが、

ついには討伐されます。小脛は羊太夫とともに討ち死にしました。

部下は羊太夫の娘7人を7つの輿に乗せて逃がしたものの、逃げ切れず

自害し、その遺骸を埋めたのが七輿山である・・・こんなお話です。

荒唐無稽ですし、正史にはこの地方での大規模反乱の記録はありません。

いろいろと解釈はあるようですが、多胡碑のことが有名になってから、

後代の別人の反乱伝説と結びついてこういう話ができた、

などとも言われます。不思議な部下の小脛については、

羊太夫に協力した渡来人や蝦夷等の人格化ではないか、とする説が

ありますね。まあ確かに、伝承というのは後付けが多いものです。

日本書紀が書かれてから、その内容に沿った神社や史跡が後からできた、

などという例は枚挙にいとまがないほどなんです。

羊の正体については、ゾロアスター教、ユダヤ教、

景教(ネストリウス派キリスト教)系の渡来人であるとするものの他、

藤原不比等であるとする説が出ています。しかし、これはどうなんでしょう。

碑文に「右太臣・正二位藤原尊」と出てくるのが藤原不比等で、

これは羊に300戸を与えた人物であり、もちろん関東在住ではありません。

しかも伝承では、羊太夫討伐の軍を出させた張本人でもあるんです。

この説を出されているのは、古代史家の関口昌春氏で、その著作

『羊太夫伝承と多胡碑のなぞー藤原不比等は討伐されたか』は

自分も読みましたが、どうしてそうなるのか、

いまいち よくわかりませんでした。

不比等の母親は群馬県出身ですので、官界を引退した不比等は

群馬に帰り、自分で自分自身に300戸を与えた。

その後、不比等は謀反の疑いを羊(自分)にかけて滅亡に追い込んだ・・・

不比等→不人→人ではない者→羊 という連想は面白いと思いましたが、

史実では不比等は病死ですし、子孫も栄えています。まあ、もしかしたら

不比等が架空の、羊というもう一人の自分をつくって封戸を与えた、

ということなのかもしれません!?

また、その存在を抹殺するため、自ら討伐したことにした・・・

でもさすがに、そんなことがありえるものでしょうか?

余談ですが、自分はこの関口氏の本を処分してしまったんですけど、

今、Amazonを見たら15000円の値がついているんですね・・・

松浦静山

さてさて、最後にややオカルトがかった分野。

『甲子夜話』は江戸後期の肥前平戸藩主、松浦静山の随筆集ですが、

その中に注目すべき記述がありまして、多胡碑の下から、

十字架が発見されたと書いてあるんです。ここから静山は、

羊を、唐を経由して景教を伝えた人物ではないかと推測しています。

また、多胡碑近くの石槨に、「JNRI」という文字が見られ、これはラテン語の、

「Jesus Nazarenus, Rex Iudaeorum(ユダヤ人の王ナザレのイエス)」

の頭文字をとった略語ではないかとも解釈されます。また、

JNRI→イェナリ→稲荷、稲荷神社の起源といった眉唾話まであるんです。

もし、これが本当であれば、日本へのキリスト教伝来は、

フランシスコ・ザビエルの来日、1549年のはるか以前ということに

なります。しかし、これらは江戸時代の隠れキリシタンのものだろう、

という話も当然出ていて、真相はまったく闇の中なんです。