今回はこういうお題でいきます。さて、怪談には「黒い服の男」とか、

「赤い着物の少女」とか、そういう題名がついているものがありますが、

読んでみると、たんに幽霊がそういう衣服を身につけているというだけで、

服や着物そのものが中心になっている話って少ないんですよね。

で、その少ない話の内容を分析してみると、男の衣服についての怪談

というのはほとんどありません。死んだ社長の霊がのりうつった

バーバリーのスーツなんて話は聞いたことがないですよね。

男だと、そもそも衣服に対する執着が女性より少ないんじゃないでしょうか。

たかが服に未練を残して化けて出るなんて、なんてケチくさいやつだ、

なんて言われかねません。それに、男物のスーツというのは、

いくら高価なものでも、一度着て中古になってしまうと、

もうほとんど値段がつかなくなってしまいます。

ところが女性の衣服、特に和服の場合はそうじゃないですよね。

祖母の着物を仕立て直して着ているとかの話はよく聞きますし、

中古品でもけっこう高額です。昔の着物は手縫いですから、

基本的に同じものはありません。しかも洗濯もしませんよね。ですから、

かつての持ち主の念がこもりやすい。ということで、

衣服の怪談というのは、多くが女性の和服に関するものなんです。

『リング』の貞子

男の衣服で怪談に出てくるのは、軍服くらいでしょうか。

これ、前に一度書いたんですけど、自分は自由業なのでスーツを着るのは

パーティに呼ばれたときくらいで、ふだんはカジュアルに過ごしています。

で、自分の趣味で、ミリタリーファッションを着ていることが多いんです。

それも現代につくられたレプリカではなく、米軍がベトナム戦争で実際に

使用したなんてのを、専門店やネットオークションで手に入れて着ています。

そうすると、袖に銃器の手入れをしたときの油染みとか、

銃撃したさいの焼け焦げとかがついてるんです。

でも、だからといって、夢の中にアメリカ兵が現れたとか、

ベトコンらしき人物を見かけたとか、硝煙の臭いをかいだとか、

そういう経験はこれまで一度もありません。怖いと思ったこともないです。

もしそんなことがあるなら、ぜひ体験してみたいんですけどねえ。

さて、幽霊の姿として「長い黒髪で、白い服を着た女」と描写される

ことが多いですよね。これ、どうしてなんでしょうか。

理由はいろいろと考えられます。まず、日本の場合だと、

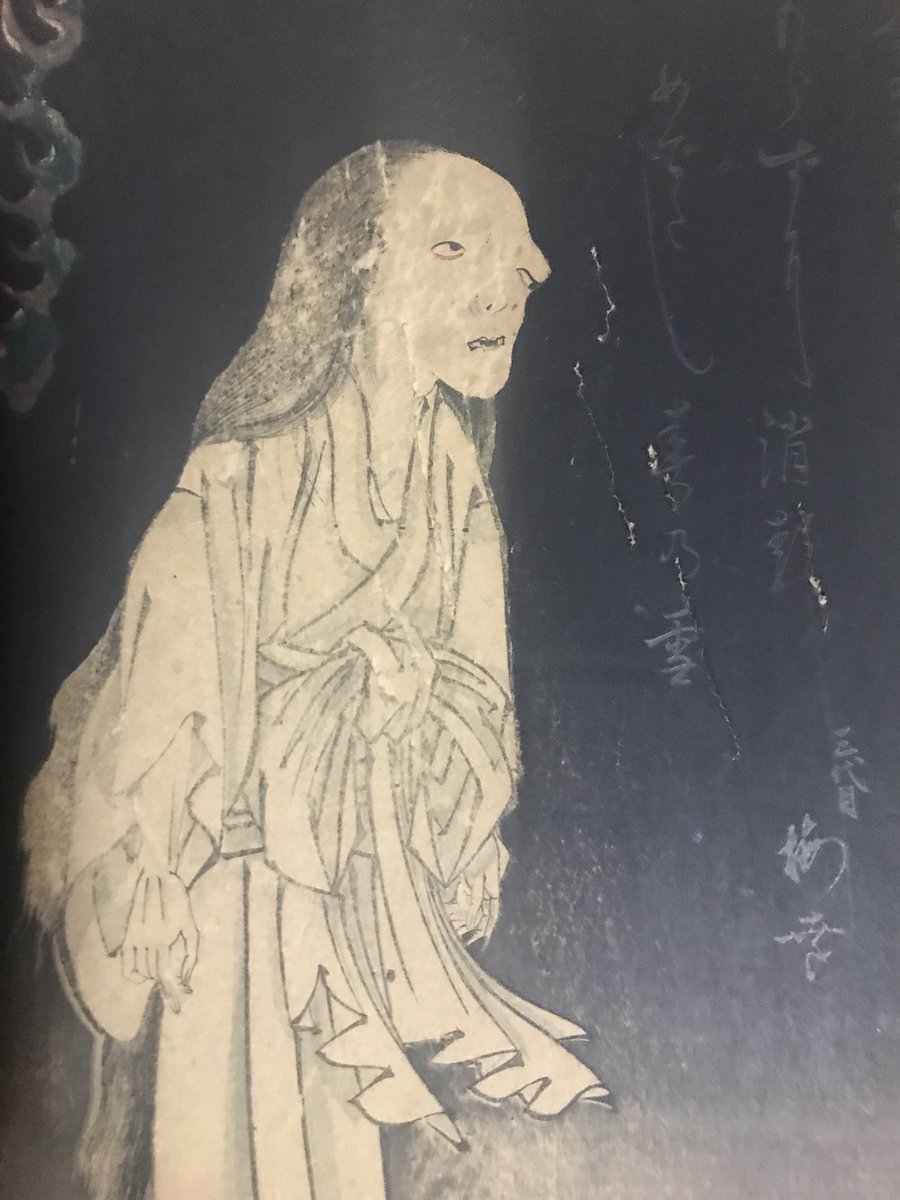

江戸時代の芝居に出てくる幽霊は白い経帷子、

つまり死装束で出てきたので、そこからきているという説。

死装束を着た江戸の幽霊

まあ、それはあるとは思います。ですが、ヨーロッパやアメリカ、

南米、東南アジアなど、世界各地で最も目撃例が多いのは、

やはり白い服を着た幽霊なんですね。どうしてなんでしょうか。

これについて以前、たいへん意表をつかれる説を聞いたのでご紹介します。

映画が始まったのは1890年代ですが、このころの作品はもちろん

モノクロで、音声は入っていませんでした。で、昔のホラー映画、

いや、まだホラーという言葉は一般的でなかったので、サスペンス映画の

女性の登場人物は、白のドレスを着てることが多かったんです。

これは白黒画面の中では ぱっと目立ちますし、例えば血まみれだった

としても、白いドレスだとはっきりわかります。

それが映画を見た人たちの印象に残って、幽霊は白いドレスを

着ているようになった・・・確かに面白い話なんですが、

でも、幽霊が白い服を着ているイメージは映画の発明以前からあるんです。

モノクロサスペンス映画の傑作『らせん階段』

自分は、理由はもっと心理的なものだと思いますね。

幽霊というのは、あたり前ですが死を象徴しています。冷たく不気味で、

人間性を失った存在です。それに対して色を与えるのはマズイんだと思います。

色というのは、赤でも青でも何らかの感情を見る人に呼び起こさせます。

まして、服にカラフルな絵柄がついていたとしたら、

それが印象に残ってしまって、かなり怖さが薄れてしまうんじゃないでしょうか。

例えば、ドラえもんのTシャツを着た幽霊が映画に出てきたらどうでしょう(笑)。

わざと何かの効果をねらったんでなければ、雰囲気がぶち壊れてしまいます。

ということで、幽霊を語る上で最も「無難」なのが、モノトーンなんです。

さてさて、着物の妖怪といえば、「小袖の手」というのがあり、

ある遊女が死に、「死皮(死者が着ていた着物をお寺に納める風習)」

となった小袖を見て、友人たちがその遊女をしのんで悲しんでしたが、

当の遊女は誰からも身請されず、死ぬまで不自由な生活を強いられたことを悲しみ、

身請の金を求めるあまり小袖から手が伸びていると解釈されています。

鳥山石燕、妖怪「小袖の手」

当時の吉原を風刺した内容だということですね。「振袖火事(明暦の大火)」

の話も有名です。恋にわずらいで死んだ娘の形見の振り袖を寺に納めたところ、

振袖は寺男によって転売され、それを買った家の娘が次々と死ぬ。

寺に舞い戻ってきてしまうわけです。困った住職が焼いて供養しようとし、

護摩壇の火の中に振袖を投げこむと、にわかに北方から一陣の狂風が吹きおこり、

裾に火のついた振袖は人が立ちあがったような姿で空に舞い上がって、

寺の軒先に落ちて火事になった。この火事は1657年に実際に起きていて、

一説には、江戸市民10万人が亡くなったとされます。やはり着物に対する女性の

執着がよく表れた話です。では、今回はこのへんで。