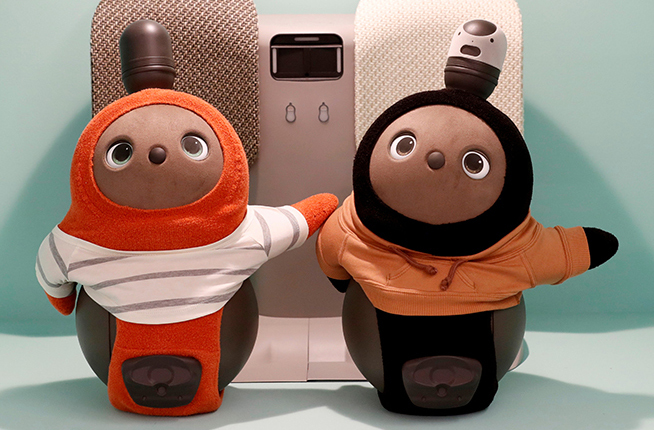

ロボット開発ベンチャーのGROOVE X(グルーブエックス)が、

自社開発ロボットを初公開した。同日夜から予約受付を開始。

2019年秋から順次、出荷する。新型ロボットは「LOVOT(ラボット)」。

ロシアの民芸品「マトリョーシカ」を連想させる見た目である。

「4次元ポケットのない『ドラえもん』を作ろうとした。

大して役に立たないロボットです。人の代わりに仕事をしません。

人類のパートナー作りを目指しています」(グルーブエックスの林要代表)。

(GIZMODO)

「LOVOT」 売れるといいですね

今回は、やや古いんですが、科学ニュースからこういうお題でいきます。

家庭用ロボットは、日本では1990年に登場し、2017年に復活した

犬型ロボット「AIBO」をはじめ、さまざまなものが発売されてきましたが、

なかなか普及しません。これは外国でも同じで、

販売不振で製造中止になってしまったものが多数あります。

なぜ、普及しないのか、原因はいろいろあります。まず、家庭用ロボットの

機能と愛玩性の2つの面から見ていきましょう。

家庭用ロボットに多数の機能を持たせる、例えば、朝起こしてくれる、

音楽をかけてくれる、コーヒーメーカーのスイッチを入れてくれる。

こういうシーンはSF映画によく出てきますよね。

家にある他の家電製品と連動させ、持ち主が音声で命令することができれば、

確かに便利は便利です。ただ、コーヒーメーカーでも、オーディオ機材でも、

さまざまなタイプが発売されていて、消費者は自分の好みに合ったものを

買います。それらをすべて連動させるのは、特許等、いろいろ難しい面があります。

また、地震等で電力が遮断されれば、すべてダウンしてしまいます。

現状では、掃除用ロボットに言葉を話させ、あといくつかの機能を追加する

程度しかできていません。それと、費用の点です。

多くの機能を持たせれば持たせるほど、値段が高額になります。

そうすると、「そんな高いものはムダだ。エアコンのスイッチくらい

自分で入れる」となってしまわないでしょうか。

次に愛玩性の面ですが、例えば犬ロボットを、外見から行動から、

できるかぎり本物の犬に近づけたとしても、やはり犬ではありません。

生命を持ってないんですね。新型AIBOは30万円ほどするようですが、

それだと、血統書つきの犬が買えます。

まあ、犬には寿命があり、いつか死んでしまうわけですが、

AIBOはサポートが完全に終了しないかぎり、修理をくり返して

使用することができます。ただ、みなさんが飼っている犬や猫は、

量販製品ではなく、世界で一匹だけのかけがえのないもので、

だからこそ愛しいと言えるかもしれません。

ということで、家庭用ロボットがなかなか普及しない理由として、

ここまで書いたようなことが言われてるんですが、自分は、

最大の問題点は、現状、ロボットでは自身が生命体ではないので、

持ち主の孤独を解決してくれないことにあると考えています。

「AIBO」

さて、少し話を変えて、人間には権利と義務がある、と言われますよね。

日本国憲法では基本的人権が保障されています。

では、いつかロボット(AI)にも、権利や義務が与えられるときが

来るんでしょうか? これはなかなか難しい問題です。

まず議論が進んでいるのは義務のほうです。この理由はおわかりだと

思います、自動運転ですね。2017年、EUの欧州議会法務委員会は、

倫理や安全性、セキュリティをめぐる問題を解決するため、EUとして

ロボットの使用に関するルールを定める必要があると提言しています。

これによって、ロボットは「電子的人物」としての法的地位を持つ

可能性がとりざたされました。自動運転や自動制御によるドローンが

事故を起こした場合、それが製造したメーカーの責任になるのか、

それとも所有者の責任なのか、それを明確にするための

法整備が必要ということだと思います。

現状ではさすがに、ロボット自身の責任は問えません。

では、将来的にロボットの責任が問えるようになるかというと、

これは、ロボットが人権のような権利を持つかどうかにかかっている

んじゃないかと思うんです。権利と義務は表裏一体の関係です。

ロボットがどの程度まで進歩すれば、個としての権利が認められるのか。

今のところ、ロボットは買った人の私有財産です。

ですから、故意のあるなしにかかわらず、壊してしまえば

弁償しなくてはなりませんし、器物破損で罪に問われることもあります。

でも、これはロボットの権利とは違います。

人権とロボ権

ロボットが権利を持つ条件として、「感情を持ったとき」と説く人も

います。ですが、感情って難しいんですよね。定義が難しいし、

量的にも質的にも測定しにくい。それに、感情は動物だって

持ってるんじゃないでしょうか。

次に「知能」という点はどうでしょう。でも、これも人間におよばない

だけで、チンパンジーなどの動物にも知能があります。

ロボットの知能が人間と同等になったら、あるいは人間を超えたら、

ロボットに権利が与えられることになるのか、

どうもそうは思えないですよねえ。

フィリップ・K・デイック

「自我」あるいは「意識」のあるなし、というのはどうでしょう。

SFだと、ロボットが自我に目覚め、意識を持って人類に敵対しはじめる

という、『ターミネーター』シリーズをはじめとする怖い作品があります。

ロボットが意識を持ったときには、その権利が保障されることになるのか。

さてさて、とはいっても、ロボットが意識を持ったとしても、

やはり「人間ではない」という一点は大きいんじゃないかと思います。

ただ、遠い将来、フィリップ・K・デイック描くところの「レプリカント」

のように、生体組織などを使って、人間とロボットの境目がかぎりなく

あいまいになる時代が来るのかもしれません。では、今回はこのへんで。