国内最大級の埋蔵金だろうか。土の中から見つかった大きなかめには、

推定26万枚にも上るお金が入っていた。

去年12月に発掘され、9日マスコミに公開された巨大なかめ。人が隣に並ぶと、

この大きさ。しかし驚くのは、その中身だ。入っていたのは、大量のお金。

埋蔵金と一緒に入っていた木簡に記された文字を260貫と読むと、

その数約26万枚ということになる。

埼玉県埋蔵文化財調査事業団の担当者は、「仮に26万に近い枚数になえるならば、

単独のかめとしては全国最大のものになる。」

この埋蔵金が見つかったのは埼玉県蓮田市の新井堀の内遺跡。ここには

かつて武家屋敷が建っていて、その主が埋めたものではないかとみられている。

今のところ、埋めた理由などは不明だ。大きなかめいっぱいに詰まった埋蔵銭、

いったいどのくらいの価値があるものなのか。今回、見つかったお金のなかで

一番古いものは621年に作られた開元通宝。古銭買い取り歴30年の業者に話を聞くと、

「買い取りは10円未満だと思って頂ければ。たまに金銭もあるんですよ。

そういったものが1枚でもあれば100万円以上になります。」(テレ朝ニュース)

今回のお題はこれでいきます。なかなかユニークなニュースですね。

「埋蔵金」をオカルトと言っていいかどうかはよくわかりませんが、

オカルト雑誌の「ムー」にはたまに記事が載ってたりします。

それにしても260貫ですか・・・ 銭1000枚で1貫です。

古銭には、骨董価値と貴金属としての価値があります。

「鐚(びた)一文」などと言いますが、引用記事で古物商が言っているように、

鐚銭(私鋳された粗悪な通貨)であれば、1枚10円にもならないでしょう。

それに、26万枚を全部まとめて買ってくれるところもないでしょうしねえ。

また、全部を鋳つぶしたとしても、金属としての価値もほとんどありません。

ただ、もしも中に金・銀の貨幣が混じっていれば話は違いますが、

調べるのもたいへんそうです。なかなか始末に困る埋蔵金です。公的機関が

発見したのなら、博物館などで展示するのが一番いいのかもしれません。

さて、日本各地に眠っている埋蔵金は、現在の価値にすれば、

合計、100兆円規模にもなると言われています。考古学的な調査でも、

つぼやかめにはいった小判などが見つかることはあります。

近世のものが多いですが、ごくたまに、中世以前のものが見つかる場合も。

考えてみれば、銀行も金庫もない時代でしたから、

銭蔵などがなければ、かめに入れて土に埋めておくのが

一番よかったのかもしれません。そして、それを埋めた屋敷の当主がが亡くなり、

そのまま忘れ去られてしまう。で、無念に思った当主が幽霊になって出てきて、

庭の片隅までいってスーッと消えてしまう。家人がそこを掘ってみると・・・

なんて怪談は全国に伝わっています。

さて、現代になって見つかった最大の埋蔵金は、昭和38年に、

東京のビル改築工事現場で、地中から江戸時代の天保小判1900枚と、

天保二朱金約7800枚が発見され、当時の時価で6000万円といわれました。

今だと、もちろん億を超えるでしょう。これは、明治時代に当地で酒問屋を

営んでいた人物が埋めたものであることが判明し、子孫に返還されています。

現代であれば、工事は建設会社がやりますし、

そこで遺跡らしいものが見つかれば、地元の教育委員会などが発掘をし、

もし金銭が見つかった場合は遺失物あつかいになり、

まず、公示から3ヶ月間、それを埋めた人(の子孫)が名乗り出るのを待ちます。

それで出てこなければ、(普通は出てこないし、先祖が埋めた証明もできない)

発見者と地主で折半することになります。

財布なんかを拾った場合と、基本的には同じなんですね。

ただし、文化財として価値がある場合は、国か地方自治体に所有権がうつり、

発見者と地主には報奨金が支払われることになってたはずです。

昔も、地中を掘ったらお宝が見つかったという例はけっこう文献に残ってて、

ここ掘れワンワンの「花咲か爺さん」の民話にもなっていますね。

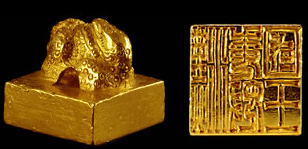

歴史的な意義が高かったのは、お金ではないですが、

九州の現・博多市で見つかった、国宝「漢委奴国王印」でしょう。

当時の黒田藩は、発見者の甚兵衛に白銀五枚の褒美を与えています。

ただ、この発見時の状況がありまいなため、金印偽造説は根強く

残っています。これ、自分は本物だと考えていますが、

そのことはいずれ記事に書きたいと思います。

さて、各地にある埋蔵金伝説で最も有名なものは、「徳川埋蔵金」でしょうか。

1867年に江戸幕府が大政奉還した際、密かに地中に埋蔵したとされる、

幕府再興のための軍資金で、西郷隆盛と勝海舟の会談で、

江戸城の無血開城が決まったとき、小栗上野介らによって持ち出されたとされます。

額は360万両と言われることが多いですね。これは、勝海舟の日記に、

「幕府再興の軍資金が360万両あり云々」と書かれていることによります。

小判なのか金塊なのかはわかりませんが、

その価値は、現在のお金で3000億円~20兆円とされ、

埋蔵場所は、当時の状況から、群馬県の赤城山中と考える人が多いようです。

この発掘は明治時代から行われていますが、いまだに見つかってはいません。

一族で代々発掘を続けている有名な人がいますし、

コピーライターの糸井重里さんも、TV番組の企画で、

超能力者をやとって発掘したりしてましたね。古謡の「かごめ歌」には、

徳川埋蔵金のありかを示すヒントが隠されているなどとも言われます。

さてさて、この他にも埋蔵金伝説は、あちこちにあります。

ロマンがあるところでは、岩手県平泉町にある「金鶏山」。

これは、源頼朝に滅ぼされた奥州藤原氏の3代秀衡が築かせた人工の山で,

山頂部に、経典 とともに雌雄の黄金の鶏を埋めたと言われています。

言い伝えをたよりに埋蔵金発掘にのりだした者も、全国に多数いますが、

土地を買ったり、重機をそろえたりしないといけませんし、

家業がおろそかになり、破産するというのが定番です。

ここから、埋蔵金の呪いと言われたりします。

埋蔵金には、埋めたものの執念や、金そのものが持つ魔力がこもっていて、

それを探す者は不幸になる、というわけです。

ただ、埋蔵金が出なかったかわり、温泉を掘り当てたなんて人も中にはいますね。

ということで、今回はこのへんで。