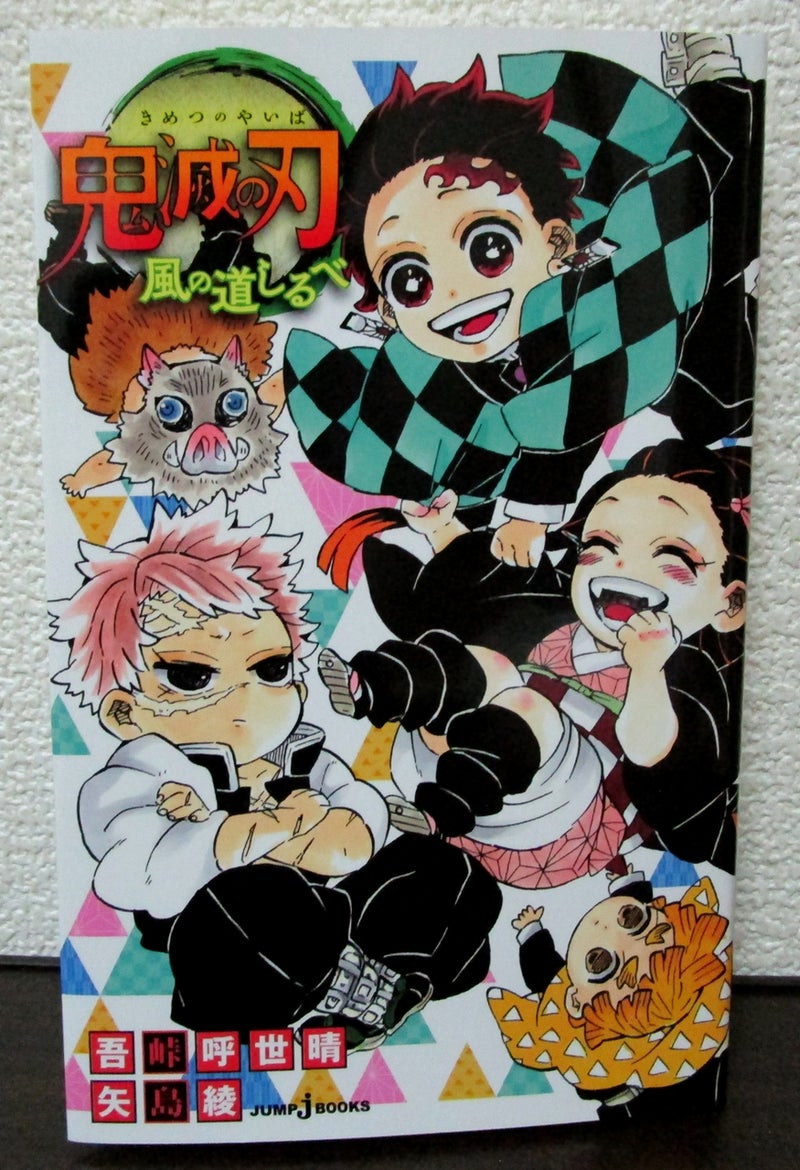

矢島綾先生による小説版 『鬼滅の刃』 第三弾。

原作ストーリーの合間を埋める外伝的短編集。五編を収録。

どうも矢島先生とは合わないようで、開始三ページで読むのが苦痛になり、「また酷評記事を書くのか」と暗澹たる気分に陥ったものの、我慢して読み進めて行くと、第二話以降、「あれ、面白いじゃない?」と思うことが何度かあり、あとは一気に最後まで読むことができました。

今回は褒めるところがあったので、褒めます。

最終的にはダメ出ししますけど。

ネタバレしますので、ご注意願います。

各編の概観&寸評。

第一話:不死川実弥と粂野匡近が下弦の壱を退治する話

第二話:鋼鐵塚さんがお見合いする話

第三話:伊之助とカナヲの蝶屋敷での交流

第四話:無一郎くんが小鉄くんと和解し、二人で〝縁壱零式〟を修理する話

第五話:キメツ学園物語。妖怪半天狗&玉壺登場の巻

表題作である第一話が、最も長尺であり、最も問題を孕んでいます。後述します。

第二話が、一番面白かったです。

どうせ鋼鐵塚さんの奇行でお見合いがハチャメチャになるギャグ編だろうと決めつけていたのですが、さにあらず。

鋼鐵塚蛍(37)が見せた意外な一面とは?

ネタに走っている箇所が少なめなのがよかったです。

キャラをブレさせずに、新たな魅力を開拓する。――これこそ外伝の使命でしょう。

原作本編の童磨戦で、カナヲと伊之助が共闘しましたけど、それまでに二人の絡みがなかったので、やや、とってつけた感がありました。それを補足する前日譚を描いた第三話。

伊之助のある態度に対して、珍しくカナヲが怒りました。

なぜ怒ったのか理解できない伊之助は、炭治郎の助言をもとに、カナヲの気持ちを理解し、行動を起こす。

そんな伊之助を見て、カナヲもまた、彼に対する理解を新たにするのでした。

蝶の髪飾りやドングリなどの小道具が効果的に使用されている点が好印象。

ちょっと泣けます。

第四話は、時系列的には、痣の発現条件について話した柱合会議の直後のお話。悲鳴嶼さんに呼び止められた無一郎くんは、刀鍛冶の里での出来事を回想する。里の面々は、新たな里への引っ越しに大忙しだった。運べる荷物に限りがあるので、二日で修理できなければ〝縁壱零式〟は捨てて行くと里長に告げられた小鉄くんであったが、修理は思うように進まず……。

無一郎くんと小鉄くんの会話がくどい。

無一郎の「無」は無能の「無」だとか、昆布頭だとか、柱の時間と刀鍛冶の時間はまったく価値が違うだとか、「刀鍛冶の里」編で見たフレーズがこれでもかと並びます。

新作エピソードと言いつつ、回想多めで実質総集編のアニメを見せられるかのようなくどさ。

佳話であることは確かなのですが、矢島先生の悪い癖が出ています。「悪い癖」が何なのかは、第一話の感想のときに述べます。

特筆すべき点がひとつ。私的に待望していた「情景描写」が、ついに登場。

悲鳴嶼さんと無一郎くんは、産屋敷邸の庭の四阿で話しているのですが、四阿の茅葺き屋根の匂いや、小鳥のさえずりが、いい感じの間を作り出しています。

こういうのをもっと増やそう。

キメツ学園はいつもカオスなので、ノーコメントでいいや。

そして問題の第一話「風の道しるべ」である。

矢島先生の悪い癖とは――、

台詞で状況や心情を説明してしまうこと。

粂野匡近の台詞で物語は幕を開けます。

「鬼の頸は斬ったから、もう平気だぞ」

これな。もろ、状況説明のための台詞でしょ。(前後にもう少し台詞があります)

〝粂野匡近〟という一人の人間が、この状況で、本当にそのようなことを口にするのか――吟味が十分になされたかは、はなはだ疑わしい。

作者が、作者の都合(状況説明したい)によって、キャラに言わせているのであれば、そのキャラは作者に使役される「台詞吐き人形」に成り下がり、〝生きた人間〟であることをやめてしまいます。するとどうなるか。物語は生き生きとした躍動を失い、ハリボテめいて見えてしまうのです。

実弥と匡近は、鬼が潜んでいると目される屋敷へ調査に赴くのですが――。

この屋敷、現在は空き家なのだけれども、前の住人に関する情報を、匡近は、見回りに来た老人から聞かされるのである。

これな。設定説明のためだけに、老人を通りすがらせますか、プロのストーリーテラーが。

遠い昔、ワタクシ、同じことをやったことがあるのですけども、担当編集者に怒られましたよ。

この老人が、実は事件の関係者だったとか、設定説明自体がミスリードだったとかなら、まだ擁護のしようがありますよ。でも、本当に、設定説明をするだけの役割ですからね。

すでに調査に派遣された隊士が何名か、行方不明になっているわけです。なのに、前の住人の素性が調べられていないって、不自然じゃないですか。鬼殺隊の諜報活動や情報共有はどうなってるの?って話ですよ。まあ、原作にも、鬼殺隊が具体的にどうやって鬼を探索しているのかは描かれていませんけれども。こういった細部を詰めてこそ、この外伝作者、ただ者じゃないぞ、と読者は一目置くのですよ。吾峠先生に取材したり、こちらから提案したアイディアを監修してもらえる立場にいるわけですから、やってやれないことはないと思います。

何やかんやあって、ついに姿を現した下弦の壱。魘夢の前任者やね。

この人がまた、自分の心の内を、台詞で説明してしまうのであります。

あり得ないでしょ。自分を討伐しに来た相手に、ペラペラ自分語りするなんて。

中忍試験で人間不信のはずの我愛羅が自己のトラウマを対戦相手のナルトに打ち明けるくらいあり得ない話ですわ。勢いで「ナルト」をディスってしまったことをここにお詫びします。

猗窩座戦を思い出してみるがよろしい。

猗窩座は、よくもつまらない過去を思い出させたなと激昂したけれど、炭治郎には彼が何を思い出したかは伝わっていないのですよ。だって、話してないもの。

だから、〝滅式〟を出す直前、なぜ感謝の笑みを浮かべたか、炭治郎には永遠に謎のままです。

戦いの最中、二人は会話を交わしていますが、それは説明台詞ではありませんでした。

ネタばかりではなく、原作のこういうところを見習ってほしいです。

ダメ出しばかりしたので、よかった点も挙げておきましょう。

不死川兄弟と、胡蝶姉妹の対比がなされているのに、感心しました。

弟の玄弥を、危険な鬼殺隊に絶対に入隊させないと決めている実弥には、妹と一緒に鬼狩りをやっている胡蝶カナエの胸の内が理解できないのです。

対比によって物語に深みを持たせるのが吾峠先生の手法ですから、これは大いに導入すべきです。

矢島先生の小説版「鬼滅」を読むたびに、言語化できない違和感に襲われてきました。

その正体が、本書でわかった気がします。

原作から、大きくブレているわけではないのに、登場人物が、自分の知っている彼らとは、別人であるかのように感じてしまう――。

この違和感は、何に由来しているのだろう。

大変失礼な物言いになりますが、敢えて言わせていただきます。

矢島先生は、大好きな鬼滅キャラを使って、自分の言わせたい台詞を言わせる〝人形遊び〟をしているのではないか。

原作の台詞・設定・ネタを大量に導入しているので、原作との整合性はとれています。

表面的には。

しかし、「表面」の下には、矢島先生のエゴが、薄膜のように貼りついている。

それが違和感の正体なのではないか。

そのように感じました。