皆さんこんにちは!

【元モデル現役カウンセラー】のカズオです!

【タイムチケット】のサイトに自分のスキルを販売しているので、ご興味のある方はお問合せください!

お久しぶりです。かずおです。

今回はニーチェさんについて記事を書いていきたいと思ってます。

理由としまして、自分はずっと子供の頃から哲学や思想家について考えていた子供だったので、

こういう思想がとても共感出来るんです。

ですので、ニーチェさんについてどんな人物でどんな人生を歩み何を伝えたかったのかをご紹介していきます。

フリードリヒ・ニーチェ (Friedrich Nietzsche)

1. 生い立ちと家庭背景

フリードリヒ・ヴィルヘルム・ニーチェは、1844年10月15日にプロイセン王国領ザクセン州の小さな村レッツェンで誕生しました。

彼は、当時のプロイセン国王であるフリードリヒ・ヴィルヘルム4世と同じ誕生日を迎えたことから、父親が国王の名前をそのまま付けたという逸話があります。

牧師の家庭に生まれたニーチェは、宗教的・保守的な環境の中で育ち、父親は彼が4歳のときに怪我が原因で他界しました。

この幼少期の喪失体験は、後の彼の内面世界に深い影響を与え、彼自身は父を「天使様」とも讃えた一方、母親や妹に対しては厳しい批判的見解を抱くなど、家庭内の複雑な人間模様が彼の思考に色濃く反映されています。

2. 教育と初期の学問への取り組み

ニーチェは幼い頃から類稀な才能を発揮し、10歳でナウムブルクのギムナジウムへ進学、14歳で名門プフォルタ学院へ転校しました。

プフォルタ学院では、古典ギリシャ語とラテン語が徹底的に叩き込まれ、朝5時の起床から夜9時の就寝まで規律正しい日々が続きました。

こうした厳しい教育過程は、彼の知性や感性を大いに磨き上げ、その後の哲学的探求の土台となります。

家族からは牧師職に就くことを期待され、ボン大学の神学部に入学したものの、彼は古典文献学へ情熱を傾け、ライプツィヒ大学へ転進します。

フリードリヒ・リッチュルという恩師の高い評価を受け、わずか24歳でスイスのバーゼル大学の教授に就任するという快挙を成し遂げる一方、学界での華々しいキャリアの裏には、内面に秘めた孤独や精神的葛藤があったことも知られています。

3. 学問から独立への転換と思想の成熟

大学教授としての地位と学問的業績を築いた後、ニーチェは次第に従来の価値体系や伝統的なキリスト教信仰への懐疑心を深めていきます。

彼は、自らの内面に潜む疑念や絶望を原動力とし、文化や芸術、道徳に対する根本的な疑問を投げかけるようになりました。

特に、1860年代末から1870年代初頭にかけての精神的転換期において、彼の著作活動は急速に広がりを見せる一方で、固有の批判精神と革新的な思想が結実していくのが顕著です。

24歳の若さでスイスのバーゼル大学の古典文献学教授に就任しましたが、健康上の理由で辞職し、その後は在野の哲学者として活動しました。

4. 精力的な著作活動と主要な著作群

教授職を辞し、執筆活動に専念する決断を下したニーチェは、短い期間に数多くの著作を生み出しました。

以下にその代表的な著作とその背景・意義を挙げます。

・『悲劇の誕生』(1872年、28歳) 古代ギリシア悲劇の美と崩壊を題材にし、芸術に宿る原初的な衝動や、アポロ的とディオニュソス的なものの相克を描き出しています。この著作は、ニーチェが後に展開する文化批評の原点ともいえるものです。

・『反時代的考察』シリーズ(1873~1876年、29~32歳) 第1編ではダーフィト・シュトラウス、続く各編では生に対する歴史の利害、ショーペンハウアー、さらにはリヒャルト・ワーグナーに対する考察が行われ、従来の道徳や思想に対する批判的視座の基盤が築かれました。

・『人間的な、あまりにも人間的な』(1878年、34歳) この作品では、感情や理性、そして人間存在の矛盾が大胆に描かれ、詩的な美しさとともに、あらゆる定説に対する懐疑心が露わにされています。

・『さまざまな意見と箴言』(1879年、35歳)・『漂泊者とその影』(1880年、36歳) これらの著作は、短い格言やエッセイ形式の論考を通して、日常の中に潜む矛盾や挑戦、孤独といったテーマに鋭く切り込むもので、ニーチェ独自の感性を象徴しています。

・『朝焼け』(1881年、37歳) 新たな時代への希望や、旧来の価値からの解放を象徴的に表現し、読者に新たな生き方の可能性を提示します。

・『愉しい学問』および『悦ばしき知識』(1882年、38歳) 知識への探求とその喜び、あるいは真実を探る過程での皮肉や悲哀が、非常に軽妙かつ深い筆致で語られています。

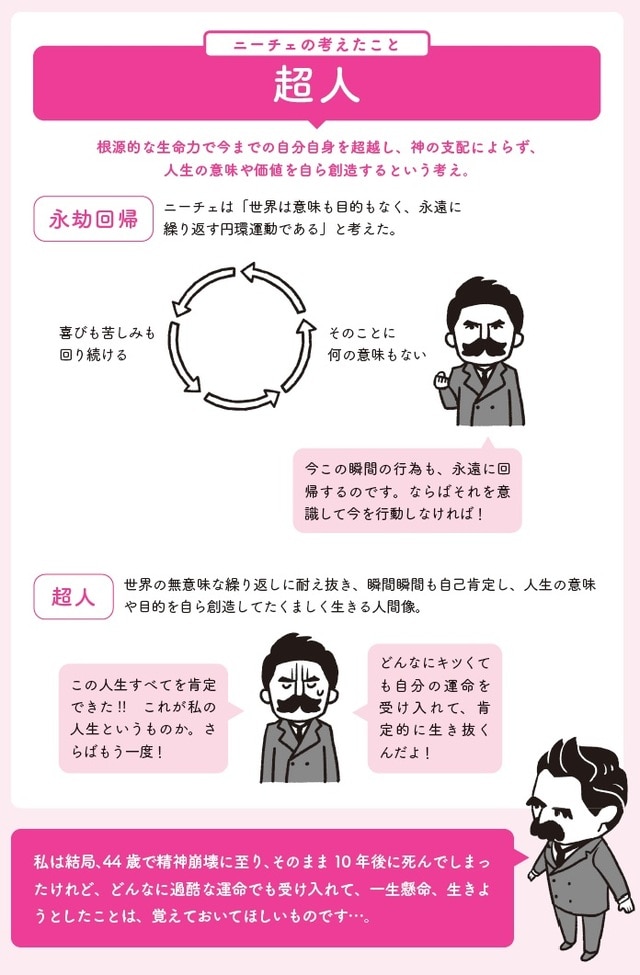

・『ツァラトゥストラはかく語りき』シリーズ(1883~1885年、39~41歳) ニーチェの思想が最高潮に達する作品群です。寓話的文体を用いながら、自己超越の理想「超人」や、全ての存在が無限に循環するという「永劫回帰」の概念が提示され、読者に生き方の根本的な問いを投げかけます。これらの文献は、その後の実存主義やポストモダン思想に多大な影響を及ぼしました。

・『善悪の彼岸』(1886年、42歳) 従来の「善」と「悪」という絶対的な枠組みを疑い、新たな価値観と道徳観の創造を目指す彼の挑戦がここに込められています。自費出版ながらも、真摯な読者に支持され、ニーチェ思想の一端を担う重要な作品となっています。

・『道徳の系譜学』(1887年、43歳) ここでは、人間がいかにして道徳的価値を生み出してきたのか、その起源に遡りながら、既存の道徳体制とその弊害を鋭く批判しています。

・『偶像の黄昏』、 さらに、『アンチクリスト』や、『この人を見よ』など、発狂直前の1888年には、精神と肉体の限界状態の中で、徹底した批判的思考と独創的表現によって、彼の思想の最終章が締めくくられようとしていました。

発狂後に妹たちの手によって編集・出版されたこれらの作品群は、彼の生涯の総決算とも言える重要な文献です。

5. ニーチェの思想の核心

ニーチェの思想は、彼自身の生涯に刻まれた苦悩と孤独、そして精神的挑戦を反映しながら、時代を超えた普遍的な問いを提起しています。

中でも重要な概念には以下のようなものがあります。

・「神は死んだ」 これは、従来の宗教的絶対性や伝統的価値観がもはや現代人の生において確固たる支柱ではないという現実を象徴するものです。

神という存在がもはや生きる意味や道徳の拠り所とならない時代にあって、個々人が自らの生き方や価値を再構築する責任が生じるというメッセージが含まれています。

・[ニヒリズム] 既存の絶対的信念が崩壊することで、何を大切にすべきか、何を信じるべきかが見失われた状態を示す概念です。

これを単なる虚無として捉えるのではなく、その空白の中から新たな価値を創造する契機として捉えようとする彼の挑戦が見え隠れします。

・[ルサンチマン] 内面的な恨みや無力感、嫉妬心といった感情が、自己の成長を阻む要因となるとする批判です。

ニーチェは、これらの負の感情にとらわれることなく、真に自己を超越して新たな存在(超人)へと進むべきだと説きました。

・[超人と末人(あるいは最低人)] 末人は、現状に甘んじ、平凡で安逸な生き方を選ぶ存在を示す一方、超人は困難や苦悩を乗り越え、常に新しい価値を自ら創り出すべき理想的な存在です。

ニーチェは、時代が求める新しい方向性として、個々人がどのように自己を超越していくのか、その道筋を示そうとしました。

・[永劫回帰] 永遠に繰り返されるとすれば、今の自分の人生を全て肯定できるかという問いかけです。

この考え方は、どんな苦悩や喜びも含めた自分の生き様を、一度きりではなく何度も生きる覚悟を求めるものであり、究極的な自己評価の基準となります。

6. 現代におけるニーチェの影響と意義

ニーチェの思想は、19世紀末に執筆された当時だけでなく、20世紀以降の実存主義、ポストモダン哲学、さらには現代の自己啓発、文化批評、芸術表現など、さまざまな分野に多大な影響を与え続けています。

伝統的な価値観が揺らぎ、個々人が自らの内面と向き合い、新たな生き方を模索する現代社会において、彼の問いかけは依然として鮮烈な示唆と勇気を提供します。

また、彼の批判的な姿勢と独自の表現は、既存の常識や権威に盲目的に従わず、自律的な考察へと導く知的啓蒙の象徴として、多くの思想家やクリエイターの原動力となっています。

7. 生涯の苦悩とその意義

晩年、ニーチェは精神的・肉体的な衰弱により発狂し、治療の手立ても見出せぬ中で孤独な時間を過ごしました。

発狂前の激しい執筆活動と、その後も妹たちによって世に送り出された作品群は、彼の生涯が内面の苦悩と闘いながらも新たな価値を生み出すための壮絶な試みであったことを物語ります。

彼の苦悩そのものが、後の「超人」や「永劫回帰」といった概念の思想的基盤となり、自己を否定せず、これはむしろ自らの存在そのものを昇華させるための糧として解釈されるようになりました。

晩年と死: ニーチェは45歳で精神を病み、最後の10年間は執筆活動ができなくなりました。1900年8月25日にヴァイマルで亡くなりました。

8. 結び―未来への問いかけ

フリードリヒ・ヴィルヘルム・ニーチェの生涯とその多彩な著作は、ただ単に古い信念や規範を否定するにとどまらず、現代においても私たち一人ひとりがどのように生きるべきか、そして何を信じ、どのように自己を超越することができるのかという、根源的かつ普遍的な問いを投げかけています。

彼の「神は死んだ」という宣言は、絶対的な価値が失われた現代社会において、個人が自律的に自己の生き方を創造すべきであるという強いメッセージとなり、また「永劫回帰」は、一度きりではなく何度も生きる覚悟を持つことの意義を問いかけています。

このように、ニーチェの思想はその矛盾や激しさゆえに賛否両論を呼ぶ一方で、現代の多様な文化・思想の中で再解釈され続け、未来への挑戦として読み継がれています。

彼の生涯自体が、苦悩と挫折、そして自己革新の連続であったとすれば、それはまた、現代を生きる私たちにとっても、どんなに困難な状況にあっても自己の価値を創造し続けるべき原動力となるものであり、ニーチェの残した名言や著作は、時代を超えた共鳴と示唆の宝庫なのです。

ニーチェの代表的な名言を10個、各々の意味や背景も簡単に解説しながらご紹介します。

これらの言葉は、彼の思想のエッセンスや自己革新、価値創造への情熱が凝縮されたものです。

「自分は大したことがない人間だなんて思ってはならない。」

【解説】 自己卑下に陥らず、まずは自分自身を尊重することの重要性を説いています。まだ実績がなくとも、自分を信じる姿勢が未来の可能性を広げるとニーチェは考えました。

「何が私を殺さないのか、それが私を強くする。」

【解説】 最も有名なニーチェの格言のひとつです。困難や苦難、挫折に直面しても、それらが結果的に人間を鍛え、成長へと導くという逆境からの自己超越を示しています。

「神は死んだ。—そして私たちは彼を殺してしまったのだ。」

【解説】 これは、近代化により絶対的価値の根拠とされてきた神(宗教的・道徳的支柱)が崩壊した現実を象徴しています。失われた絶対性の中で、私たち自身が新たな価値を生み出す責任を問う呼びかけです。

「すべて、初めは危険だ。しかし、とにかく始めなければ始まらない。」

【解説】 新たな挑戦は必ずリスクと隣り合わせですが、行動を起こさなければ何も変わらないという決意が込められています。勇気をもって第一歩を踏み出すことの大切さを説いています。

「今のこの人生を、もう一度そっくりそのまま繰り返してもかまわないという生き方をしてみよ。」

【解説】 永劫回帰の概念に基づき、自らの生き方が完全に肯定できるものであるかを問いかけます。悔いなく、誇りをもって生きることで、たとえ人生が永遠に繰り返されたとしても受け入れられるという意志の表れです。

「何をするにしても、全身全霊をこめてなすべきだ。」

【解説】 行動に妥協や手抜きを許さず、全力で取り組むことが自己の真価を表すと説いています。全身全霊で取り組むことで、結果にも自らが価値を見出すとニーチェは信じました。

「夜の闇があるからこそ、光の熱とまばゆさがわかるのだ。」

【解説】 苦悩や苦しみといった暗い時期があってこそ、喜びや希望の輝きが際立つという、対比の美学を示す表現です。苦しみもまた、人生の豊かさを形作る一部だというメッセージが込められています。

「慣れ親しんだ場所に留まるだけの友と共にいるならば、君はただ誰かの上にある『階段』に過ぎない。」

【解説】 安定と安心ばかりを追い求めることの危険性を警告しています。現状に甘んじ、変化を恐れると、成長する機会を失い、周囲の人々に利用されるだけになってしまうという戒めです。

「自分は変われる。望むならば、どんな姿にも変貌し、さらなる高みに昇ることができる。」

【解説】 自己革新の可能性を強く主張する言葉です。環境や過去に囚われず、意志の力で自らを変えることで、成長と自己実現を果たせるという前向きなメッセージです。

「自ら新たな価値を創造し、従来の枠にとらわれず歩むことこそ、真の生き方だ。」

【解説】 伝統や既存の価値観に縛られることなく、自分自身で新しい価値を設計し、独自の道を切り拓く生き方を提唱しています。これこそがニーチェが理想とした「超人」の生き様であり、個々の自己超越の目標を示しています。

以上、ニーチェの思想と彼自身の生き様が凝縮された10の名言です。

各言葉は、ただの格言以上に、自己革新や挑戦、そして現代における価値の再創造という普遍的な問いかけを内包しており、今なお多くの人々に深い影響を与え続けています。

フリードリヒ・ニーチェの思想は、多くの現代的な文脈で再評価され、応用されています。

以下はいくつかの例です。

自己実現と個人主義:

ニーチェは「力への意志」や「超人」の概念を通じて、個人の自己実現と成長を強調しました。

現代の自己啓発やキャリア形成の分野で、彼の思想は多くの人々にインスピレーションを与えています。

彼の「超人」の概念は、伝統的な価値観を超えて自己を高めることを奨励し、個人主義の重要性を説いています。

価値の再評価:

ニーチェの「神は死んだ」という宣言は、既存の価値体系や宗教的信念の再評価を促しました。

現代社会においても、個々人が独自の価値観を形成し、自らの信念に基づいて生きることが求められています。

文化批判:

ニーチェの文化批判は、現代の消費社会やメディア文化に対する批判とも重なります。

彼の思想は、表面的な価値や流行に流されず、深い自己探求と批判的思考を促します。

精神的健康:

ニーチェの思想は、自己反省と自己改善の重要性を強調しています。

現代の精神的健康の分野では、瞑想やマインドフルネスの実践とともに、彼の思想が取り入れられることがあります。

創造性と芸術:

ニーチェは芸術と創造性を高く評価しており、彼の思想は現代の芸術家やクリエイターに影響を与え続けています。

自己表現や創造的なプロセスを重視する彼の視点は、多くのアーティストにとって貴重な指針となっています。

現代社会におけるニーチェの思想は、多様な分野で応用され、その普遍的な洞察は多くの人々にとって価値あるものとなっています。

思想と影響: ニーチェは実存主義の代表的な思想家の一人として知られています。

彼の思想は、ニヒリズム、力への意志、永劫回帰など多岐にわたります。

特に「神は死んだ」という言葉は有名で、伝統的な価値観や宗教に対する批判を表しています。

ニーチェを尊敬している人たちは、哲学者や思想家だけでなく、文学者、芸術家、政治家など、さまざまな分野の人々がいます。

彼の思想は多くの人々に影響を与え、以下のような人々がニーチェを尊敬しています。

哲学者: ジャン=ポール・サルトルやマルティン・ハイデッガーなどの実存主義哲学者は、ニーチェの思想に大きな影響を受けました。

文学者: フランツ・カフカやトーマス・マンなどの作家も、ニーチェの思想を作品に取り入れています。

芸術家: ニーチェの思想は、表現主義やシュルレアリスムなどの芸術運動にも影響を与えました。

政治家: 一部の政治家や思想家も、ニーチェの思想を参考にしていますが、彼の思想が誤解されることもあります。

ニーチェの思想は、個々の人間の自由と自己実現を重視するため、多くの人々にとって魅力的であり、彼の影響は今なお続いています。

以上、制限なくまとめたニーチェの生涯、教育、思想、そして著作活動の全体像です。

彼の歩みや鋭い批判精神、そして革新的な概念は、今日においても私たちに「どう生きるべきか」という根源的な問いを突きつけ、内面の改革と新たな価値創造の可能性を示唆し続けています。

ニーチェの多様で複雑な人生とその思想は、単なる学問的考察を超えて、現代人の精神的指針として生き続ける普遍的な魅力を放っているのです。

-------------------------------------------------

以上で終わります!

最後までご覧いただきありがとうございました!

この情報で皆様のお役立てることを願ってます!

-------------------------------------------------