生まれてきてしまう。

そして「何でも貶す」ことのみに傾注していると、どこか「偏りが来た危な

い人」を見る思いがしてくる。

そんな感想を持つ二つの報道を・・・。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

民主党が成立を狙う「人権侵害救済法」

朝鮮学校への補助金支出に異議を唱えれば、在日朝鮮人に対する差別として、

取り締まり

別冊宝島編集部編

「“人権侵害救済法”で人権がなくなる日」(宝島社 700円)は、

多くの専門家がこの法案の危険性を徹底的に論じている。

「人権の侵害を救済する」という美名の下、天下り先をつくりたい法務省の

思惑が背後にあり、かえって人権をじゅうりんしかねない悪法、と警告する。

何しろ、“人権侵害”の定義が非常に曖昧なのだ。同法案では“不当な差別

を誘発する行為”も禁止しているが、何がそれに当たるかも明らかにされて

いない。

例えば、拉致問題を批判したり、朝鮮学校への補助金支出に異議を唱えれば、

在日朝鮮人に対する差別や、その助長行為として、取り締まりの対象となり

得るという。

そう簡単に取り締まりなど行われないという考えは、楽観的過ぎるとも。

別か否かの任意調査を行う組織が、民主党案では「3条委員会」となっている。

これは、内閣の指揮監督を受けず、独立して職権を行使する機関のことだ。

あえて民主的コントロールが利かない機関に調査を行わせるという。

本書では、同法案が可決されれば反対すらできなくなる外国人参政権につい

ても言及。

この法案が日本の安全保障や学校教育にまで影響を及ぼすデメリットを、日

本人は知らな過ぎると警告している。

http://netallica.yahoo.co.jp/news/276601

各地から「桜満開」の便りが伝わってくる。この国の人々の桜に対する思い

入れは尋常でない。

毎年この時期の花見にかける熱意。それは、桜が日本人の心情に深く結び

ついているからだといわれる。

日本列島の春を象徴する花木で、パッと咲いてパッと散る。その美しさ、潔さ、

はかなさが武士道と重ね合わされたり、時には戦争や軍隊のイメージと結び

付けられたりした。浅野内匠頭が切腹する場面でハラハラ散る桜は、あだ討

ちドラマである「忠臣蔵」の悲壮感を決定づけているし、沖縄決戦に向かう

戦艦大和は、乗員が満開の桜を見つめながら出航するシーンで、その後の

悲劇的な運命が暗示される。

そして、学校の卒業と入学の時の桜。どんな学校にも、校門や校庭に桜が

あった。咲き誇り、静かに散る桜は、卒業生や入学生を見送り、出迎えた。

私たちの記憶の中には、そんな桜の映像が残っている。出会いと別れ、

生と死…。いつでも、桜は人々の感情をかき立てる「装置」だった。

しかし、それには背景と仕掛けがある。一例を挙げれば、明治のはじめ、

日本の学校のほとんどは欧米と同様、9月入学だった。ところが、旧制高

校や他の上級学校が、同じ秋入学の陸軍士官学校や海軍兵学校などと

の間で生徒を取り合い、競争が激化した。それで「先に優秀な人材を」と、

4月入学に早めたのだという。桜との縁もそれからのことだ。

「桜の花は戦死を美化するために導入された」―。大貫恵美子氏の「ねじ

曲げられた桜」(2003年、岩波書店)は、日本の軍国主義体制が進む中

で、桜に意図的なイメージが与えられたことを詳述している。

「桜の花のように、若者は天皇のために自分たちの命を犠牲にするが」

「靖国神社の桜の花に生まれ変わることを約束された」という。「貴様と

俺とは~」の歌い出しで知られる軍歌「同期の桜」の歌詞は、はっきりそ

のことを示している。

そしていま、靖国神社には桜の標準木があり、その花びらの開き具合で、

気象庁は東京の桜の開花宣言をする。

これも「仕組まれた桜」の物語の名残りといっていいかもしれない。

(2012年4月11日 47NEWS編集部 小池新)

http://www.47news.jp/47topics/himekuri/2012/04/post_20120410141442.html

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

桜は戦争美化するための装置とか、あまりに「貶すものがなければ、

自然の営みも」と樹木に対しても日本人のメンタリティーが利用されて

いると捉える「痛い人」は、花見が古代から行われていた習慣に思い至

らないのだから、新日本人という「地球市民」なのかもしれない。

何でもかんでも「戦争云々」とか、戦後幾年すぎても軍国主義とか批判

を繰り返すが、独立国家は避けようのない「軍事保有」をしているもの

であり、ここで言っている意味も不明な文章と読み取れる。

まぁ、力んで書いたものが「失敗」であっても、それを糧に精進すれば

もそっとましな文章を書けるかも、この画像の女性みたいに「優しく接

して貰えれば」あるいは、性根のひん曲がっているのも少しは治るか。

で、性根のひん曲がりを一人の日本女性とのやり取りで「安定」させて

いた人として描いたのが「力道山」というものである。

「力道山」 〇五年公開作

戦後のヒーローとして名を残すプロレスラーの半生を、少しばかり違った視

点で描いた作品。

テレビ黎明期の熱狂を独り占めした感がある人物ものだが、そこにあるのが

出生の「後ろめたさ」をさすが「何でも名の売れた人」は民族の誇りとして

しまうから映画自体、誇張された出来となって、人間に迫ることなく「視点

のブレ」が、折角の題材を単なるメロドラマ的につまらないものにしてしま

った。

これについては「日本名」と出生の秘密で、実際相撲取りの時代には誰もが

日本人として扱っているし、何より逸話として残る「出生国」への凱旋を報

じたマスコミに大激怒したというものに、本人の「近親憎悪」が根底にあり

そこから「粗忽者」としてつとに有名になる「暴力性」が滲んでいる。

そして映画でも描かれるものだが、日本選手権プロレスでの「木村政彦」と

の対決での「蛮行」が、際立った「脚本のある格闘技ショー」を一方的に破

ってしまうという「仁義にもとる」行動で「抜け駆けに秀でている」さすが

な民族性と日本人には映るから、人気は下降気味になりつつも、テレビがそ

れをある程度の年代まで支えて、プロレスの全盛期を作り出した。

そして力道山の得意技となる「空手チョップ」では、「この朝鮮人が」と叫

んで相手に当てていたことに相当の「近親憎悪」が滲んでいるのだが・・・。

そして映像としての「満開の桜」に「同期の桜」のくだりでは、ある程度の

心情が日本的となっていて、ラストシーンの「特有のメロドラマ」に映る

「満開の桜」という表現が、散り行くはかなさを表現しているのは、何でも

起源を主張する「かの国」の監督でも、そこは映画的に美的感覚が同一な

ものとして、くすりと微笑む場面ではある。

この当時の映像が残っているのは、「捏造」の出来ない装飾が不可能となり、

それではと出生の地を離れなければならなかったとかの「言い訳」に逃げ込

んでなんとか民族の英雄としてしまうのだが、本人の言動からは「そんな民族

性」に拘ったところは見られずに、実際帰化しているが、それも「人気に対す

る気恥ずかしさ」が自身に色濃くあったからと理解出来るのだが、ここらに

「勘違い民族」の統計では、「再び生まれるとしたら・・・」というデータ

では八割近くの人が違った国籍を希望するというのだから、「言っていること

やることの違い」に唖然としてしまう。

それは折角の選挙権の行使にしてもたった四パーセント程度しか登録していな

い数値からも明らかであり、言動不一致は民族性にありとなりそうである。

そしてこの「試合」の一方的なやられ具合に、対戦相手の「素直すぎる日本人

の矜持」の存在がありそうで、なんとも日本人の「人の良さは昔から」を伝え

ている。

こういった本も出る人も「真剣」に立ち向かったら、さて勝敗はどうであった

か・・・。

「あの人は素晴らしかった」と「民族の誇り」ではえらく違っているのだが、

なんにでも国の威信を押し付けられては、そこに近親憎悪もうずまくだろう。

第一、素行も悪く・トラブルで敵を作りすぎる性格は「立派な英雄」とは程

遠いものであろう。

それでもリングでの雄姿からは、当時のエンターテイメントの「鬱憤晴らし」

の役目は充分に担っていた・・・。

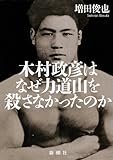

木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか/増田 俊也

¥2,730

Amazon.co.jp

力道山の真実 (祥伝社文庫)/大下 英治

¥700

Amazon.co.jp

といったところで、またのお越しを・・・。