グローバル巨大企業と映画監督の戦いを記録した『バナナの逆襲』 恫喝目的のSLAPP訴訟の現実を映し出す

中米ニカラグアのバナナ農園の労働者が、農薬被害を巡って超巨大企業を提訴。その裁判過程を記録したドキュメンタリーが思わぬ波紋を呼び、アメリカ映画界や北欧スウェーデンの国会を巻き込んで企業とメディアの暗部をあぶり出していく――。

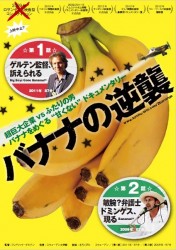

そんなドキュメンタリー映画が2月27日から東京・渋谷のユーロスペースを皮切りに、全国で上映される。タイトルは『バナナの逆襲』。2本立て映画で取り上げられるのは、あの有名なグローバル巨大企業の「ドール」だ。

この問題作を、『ユニクロ帝国の光と影』(文春文庫)で巨大企業の闇を告発し、版元が訴えられた経験を持つジャーナリストの横田増生氏が一足先に鑑賞。フレデリック・ゲルテン監督(59)にインタビューした様子をキャリコネニュースに寄稿してくれた。

米国内で禁止された危険な農薬をニカラグアで使用

ドキュメンタリー映画『バナナの逆襲』より©WG FILM

平常心で観るのが難しい映画だった。『バナナの逆襲』を観ながら、スウェーデンのドキュメンタリー映画監督に感情移入をせずにはおられなかった。その理由は、私自身が『ユニクロ帝国の光と影』を2011年に書いたとき、ユニクロが版元の文藝春秋を2億円超の名誉毀損で訴え、最高裁まで争った経験があるからだ。

結果は文春側の全面勝訴で終わったが、最高裁への上告が棄却されてすべてが終わるまでの3年間、巨大企業の圧力に怯える日々を送った。国は違いながらもSLAPP(企業による恫喝)裁判つながりということで、私は映画の上映に先駆けて来日したゲルテン監督に会い、インタビューする機会を得た。

『バナナの逆襲』は2話から成り立つ。ドール・フード・カンパニーが1970年代から80年代にかけ、アメリカ国内では使用禁止となった農薬を使ってニカラグアでバナナの生産を続けたため、長年農薬を浴びた男性労働者たちが無精子症になった。

そこでゲルテン監督は、ニカラグアの農民たちがドールの法的責任を問う裁判のドキュメンタリー映画を撮る。裁判の映像を元に双方の主張を盛り込みながら、多国籍企業が発展途上国で引き起した健康被害を描いた正攻法のドキュメンタリー映画だ。これが第二話部分となる2009年製作の『敏腕? 弁護士ドミンゲス、現る』である。

映像は、その危険性を十分に知りながら農薬を使った貧しいニカラグアの農場の模様を映し出す。その当時の担当者が後にドール本社のCEO(最高経営責任者)となり、法廷で証言する姿は衝撃的だ。

典型的なSLAPP裁判で言論封殺をかけるドール

この裁判記録映画が2009年にロサンゼルスの映画祭に出品される直前、ドールから200以上ページ以上にわたる警告書がフェデックスで送られてきた。2011年製作の第一話『ゲルテン監督、訴えられる』は、そんな場面から始まる。

「映画の内容は不正確であり、ドールに対するいわれなき誹謗中傷に満ちている。この映画をアメリカで上映しようとするなら、法的手段に出る」

つまり、名誉毀損で訴える、という高圧的で威嚇的な警告書だった。典型的なSLAPP裁判である。ドールの目的は、自分たちの企業イメージを損なう報道には、どんな大金を払ってでも阻止するという言論封殺である。

インタビューに応じてくれたゲルテン監督

「そこからローラーコースターに乗ったような2年間が始まった」――。ゲルテン監督率いる総勢4人の弱小映画会社は、従業員7万人超を擁するアメリカの大企業ドールに訴えられ、引っ掻き回され、七転八倒する。

結局ドールは、2009年7月に名誉毀損で訴えを起こす。ゲルテン監督らはロサンゼルスで開かれた裁判対策やメディアの対応に奔走したため、本業であるドキュメンタリー映画作りに時間が割くことができず「それまで20年近く利益を出してきた映画会社が、裁判に振り回された2年間だけは赤字に陥った」ほどだった。

反撃ののろしを上げたのは、監督の母国の国民だった!

ドールが行った妨害工作は、訴訟という法的手段だけではなかった。ゲルテン監督やニカラグアの農民たちを弁護したホワン・ドミンゲス弁護士に対し、PR会社を使った個人攻撃を仕掛けてきた。ジャーナリストや映画関係者にまきちらしたのは、こんなメッセージだ。

「ゲルテンは信用ならない」「悪辣弁護士を英雄視した映画を撮っている」

「詐欺まがいの映画にこだわるのはもうやめよう」

「ドミンゲス弁護士は、自ら労働者に農薬をかけている」

「詐欺まがいの映画にこだわるのはもうやめよう」

「ドミンゲス弁護士は、自ら労働者に農薬をかけている」

そのやり方のえげつないこと。アメリカの大統領選挙でしばしば見るような”ネガティブ・キャンペーン”を、言論人に対して行うのである。このため多くの知人や友人が、ゲルテン監督から離れて行ったり距離を置くようになったりした。この裁判を通じて得たものは何かと私が問うと、ゲルテン監督はこう答えた。

「信頼できる友達や仕事仲間が誰なのかが、はっきりと分かったことだ」

反撃ののろしはゲルテン監督の母国、スウェーデン国内から上がった。ブロガーからの指摘を受け、国内の大手ハンバーガーチェーンが、ドール製品の納入を取りやめた。

次にはスウェーデンの国会が動いた。裁判を知った国会議員が、ドールの裁判は言論の自由を侵害するものだとして、国会内で映画を上映したのだ。さらに国会が大手スーパーマーケットのトップを招いてドールの裁判について公聴会を聞こうとすると、ようやくドールは裁判を取り下げた。

大企業が言論機関を名誉毀損で訴えられないスウェーデン

ゲルテン監督へのインタビューでは、至極まっとうなこんな言葉が最も印象に残った。

「スウェーデンでは、大企業が言論機関を名誉毀損で訴えることはできない仕組みになっている。大企業の名誉よりも言論の自由、国民の知る権利が優先されるからだ」

その背景には、ヨーロッパの国々にあるアメリカに対する健全で強固な批判精神が横たわっている。しかしドールは、またいつ裁判を起こすか分からない。アメリカ国内でドールを反訴して勝利することしか、この映画を上映する方法はなかった。

ドキュメンタリー映画『バナナの逆襲』©WG FILM

ゲルテン監督の戦いがようやく終わるのは、2010年11月のこと。ロサンゼルスの裁判所はゲルテン監督らに20万ドルの損害賠償を認め、ドールがこれに従った。スウェーデン国内のメディアは聖書の言葉を引用し「ダビデがゴリアテに勝った」と称賛した。

アメリカのグローバル巨大企業であるドールの傲慢な体質が十二分に描かれた本作品は、言論の自由や、先進国と後進国の経済格差などの問題について、観る者の価値観を揺さぶる映画となるだろう。私も引き続きユニクロの取材を行っているので、現役・OBOGの従業員の方々は是非フェイスブックに情報を提供してもらいたい。

【ここから私の意見】

グローバル巨大企業と一映画監督の闘いを記録したドキュメンタリー映画だそうです。大企業が恫喝裁判やデマ拡散で言論封殺するなど言語道断の所業です(ましてや政府がそれをやってもいけません)。知らぬ他国のことではなく、自国のこととして考えるべき問題でしょう。

大企業と個人の法廷闘争を記録したドキュメンタリー映画では、『パーシー・シュマイザー モンサントとたたかう』(原題:Percy Schmeiser -David versus Monsanto)を観たことがあります。「カナダの農民パーシー・シュマイザーの菜種畑は、1997年、風で飛ばされてきた遺伝子組み換え(GM)種子によって汚染された。彼は50年間の仕事の成果を全て失った。その上、GM種子を開発したモンサント社に特許権の侵害で訴えられた。裁判所は彼に損害賠償金の支払いを命じた。モンサント社は彼と家族の行動を監視し精神的ダメージを与え続けた。しかし、パーシーと妻ルイーズはその圧力に屈せず最高裁に訴えた。米国でも同様にモンサント社に抵抗する農民達がいた。モンサント社の狙いは何か?巨大企業に立ち向かう農民を支えるものは何か?そして、最高裁の下した判決は?」(公式HPより引用)。

グローバル大企業であるモンサント社が一農民に恫喝裁判を仕掛け、ストーカーまがいの監視をするとは恐ろしい話です。それに加え、農作物の種子に特許が認められ、その侵害が訴訟対象になることに驚きました。自然に対する人間の傲慢さの現れです。モンサント社の遺伝子組み換え作物には、モンサント社の農薬しか効かないものや、種子が一代限りなので毎年モンサント社から購入しなければならないものまであります。自らの手で収穫した種子を毎年蒔き続けるのが、農民本来のあり方です。モンサント社は、古くからの農民の営みを破壊し、農民から金を搾り取るために、遺伝子組み換え作物を広めているようなものです。日本がTPP参加すれば、遺伝子組み換え作物に対する規制緩和により、モンサント社の攻勢が強まります。他人事ではありません。

『バナナの逆襲』も『パーシー・シュマイザー モンサントとたたかう』も、大企業にとって不都合な真実を伝え、観る者の価値観に揺さぶりをかけてきます。そんな映画を観るのも、たまには良いでのはないでしょうか。

にほんブログ村 映画ブログに参加しています(よろしければクリックを!)