二の丸を南の方からぐるっと回っていたら、搦手門のところに出た。

ここから先は帰りに見て行くことにして、まずは本丸へ行くことにする。

本丸にも2つの虎口があるが、まずは南から西の方へ回って、南虎口から。

本丸の周囲は、山城の大きめのやつと同じくらいのサイズの空堀で守られている。

朝見てきた金田一城の巨大空堀と同じくらいかな…

これでも松の丸との間の超巨大堀に比べれば全然ちっこいのだから、近世に片足を突っ込んだ城の遺構が、それまでとは段違いのスケールを持っていることに驚かされる。

反対側には、土塁なのか違うのか、土を盛ったやつが…

すぐ近く、本丸への門の前には城の立体模型と説明板がある。縄張りがとても分かり易いが維持に手がかかりそう…

外郭までよく残っている城なので、その全貌を見せてくれるこの模型は城の凄みも感じさせてくれる✨

ここから、本丸南虎口はすぐ目の前。

名前が今に伝わっていないとのこと。

虎口の前は枡形のように動線を折る

そして、この虎口の塁壁には石垣が嵌め込まれている。

右側の塁壁は、天端近くまで積まれている。

大きな石を割っただけで積んだような野面積みらしい。

それに対して、左側は下の方だけに嵌め込まれていて、上の方は土のままになっている。

これは島原の原城で見たのと同じ。

破城された痕だな😨

さて本丸に入る前に、この左手に伸びる空堀も伸びやかでイイ✨

で、なぜか石垣の説明板が虎口から少し離れたところにある…

なるほど。

すぐ前の堀の側壁に、ガッツリ石垣が嵌め込まれている😮

🌿🌿にだいぶ覆われているうえに堀に落ちないよう生け垣が設えられているので、説明板にあるような内側と外側の積み方の違いまで見ることは難しいが、なるほどというところ。

では、南虎口から本丸へ。

本丸は広大だが、白石城のそれと同じくらいの広さかな?

虎口から西に続く土塁。

その内側にも、石垣が嵌め込まれていた。

この土塁には階段が設えられていて、上に登ることが出来る。

幅5メートルほどあって、曲輪内の連絡とか侵入者に対して攻撃するときの陣地にもなりそう。

先ほどの堀も見下ろしてみる。

下の方に残る石垣を先ほどと見比べると、確かに向こう側の積み方が荒いようにも見えるが…

本丸は、南西側とそれ以外の二段構造になっている。

段の高さは1メートルなさそう。

南西側の低いところは野球の内野より少し広いぐらいか。

土塁を奥まで行くと、西の端の方で幅が広がっていた。

土塁最奥の外側は、ちょうどガイダンス施設あたり?

他の城址でも見られるように、建物は柱穴の位置を示すレプリカで残しているようす。

建物跡とか段を登り降りする石段とかの脇には説明板があるが、まだ中身が入っていないようだった。

ここも整備は道半ばか…

さて、本丸はこれぐらいのようなので、東側に開口する追手門から退出するか。

枡形とはいかないが、曲輪の端の奥まったところに、北を向いて開口している。

門の標柱が立つ背後の土塁にも石垣が嵌め込まれているが、さっきよりもさらに🌿🌿

外からでは本丸の中央部は見えず、端のほうに寄せられるように入ってゆくことになる。

そして、渡る橋の両側には同じような箱堀が伸びている。

南側は、向こうの方で本丸の土塁と一緒に右へ折れている。

北側は、すぐ先で斜面に出て終っているようだ。

帰りは二の丸搦手から。

降りてゆくと正面に巨大な断面の空堀が続いている。

左側は外郭にあたる石沢館だが、整備中で入れない。

なお、この石沢館の城塁で存在しないと思われていた石垣が発見されたというニュースが、このあと飛び込んできた。

発掘調査中の城からは、こういう従来の定説を覆すようなものが出てくることが多く、まだまだ城については現代の我々が知らないものをたくさん秘めているようだ。

ここからガイダンス施設まで戻るが、この道も巨大な箱堀の中を通る。

ここから北の白鳥川の方に向かって大きな竪堀のようなものが下っている。

細い踏跡もあるが、ちょっと幅がありすぎて分かりにくい…

だが、ここから振り返る石沢館の城塁と二の丸との間の空堀が、これまた絶景✨

搦手道は、本丸の東側の麓を守る帯曲輪のような場所を通る。

途中で本丸の東側の空堀が上の方に現れるが、なんと小さな姿だろう😮

この場所を、少し進んでから振り返る。

右側の本丸切岸の向こう側で、もう空堀の出口は見えない…

いま見学できるところは、このぐらいだろう。

やっぱり山城に比べて土木工事の量が段違いだった✨

この城そして最後の城主であった九戸政実が地元からどんな思いを寄せられているか、今更の感がしないでもないが…

南部信直時代の福岡城ではなく九戸城と呼ばれているだけでなく、勝者である信直側について不都合な事実が今日まで伝わっている事からも、政実に対する同情や秀吉に対する怨念などが、同時代しかも後世に文書などを残せる人の間に少なからず存在していたことを示すのだろう。

そして、その思いは400年以上の時を経てなお、政実への郷愁や尊崇に姿を変えつつ、連綿と受け継がれていた。

政実の武装蜂起に対して信直が自力鎮圧を諦めたとか、その奥州仕置軍が九戸城内に残っていた兵だけでなく女子供に至るまで惨殺したうえ火をかけるという蛮行をはたらいた事など、勝者の側が後世に伝えるわけがないだろう。

九戸政実と同時代から、そんな思いがこの城には込められているんだな…

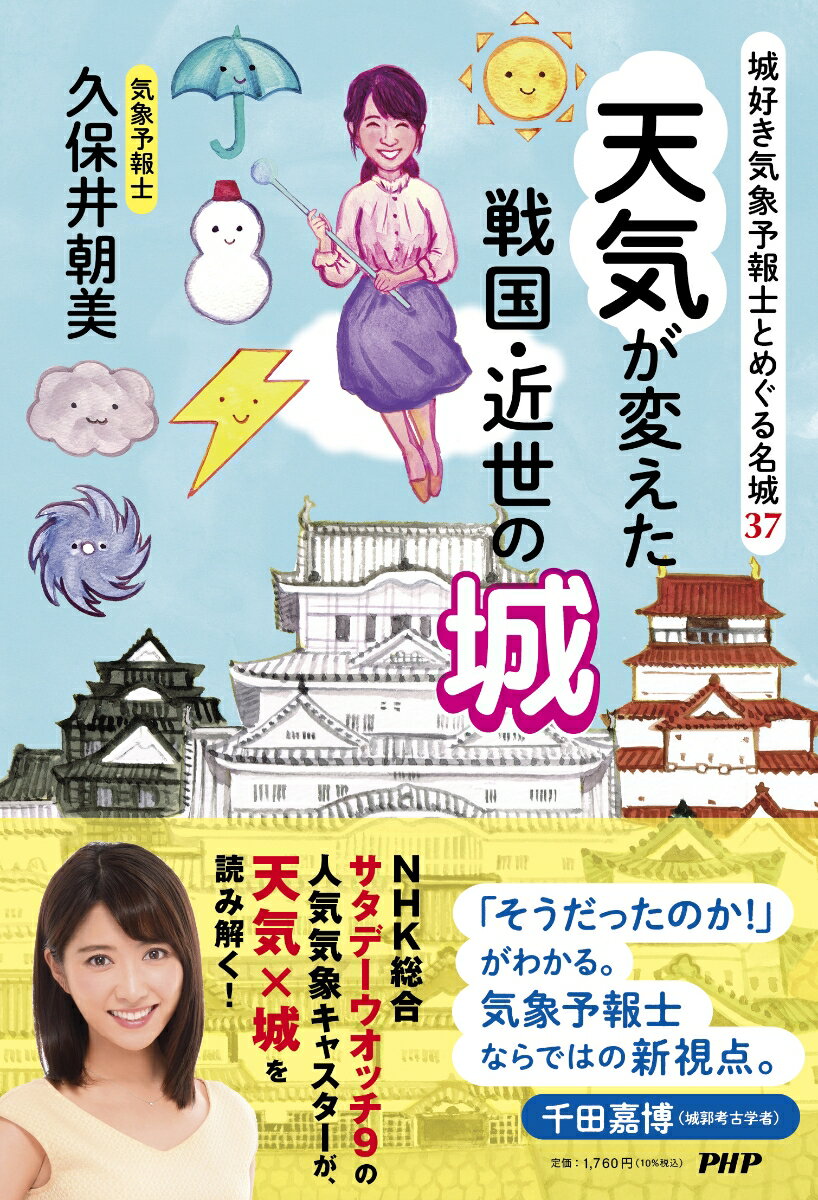

このあと久保井朝美さんのトークショーを見ながら、そんな事をちょっと考えたのだった…

【たぶん…完】

★九戸城

岩手県二戸市福岡城ノ内

本丸西側のガイダンス施設駐車場を利用。大手から登ると一旦車道に出るので注意。

平山城

(2024年10月4日 記)