#食で健康に

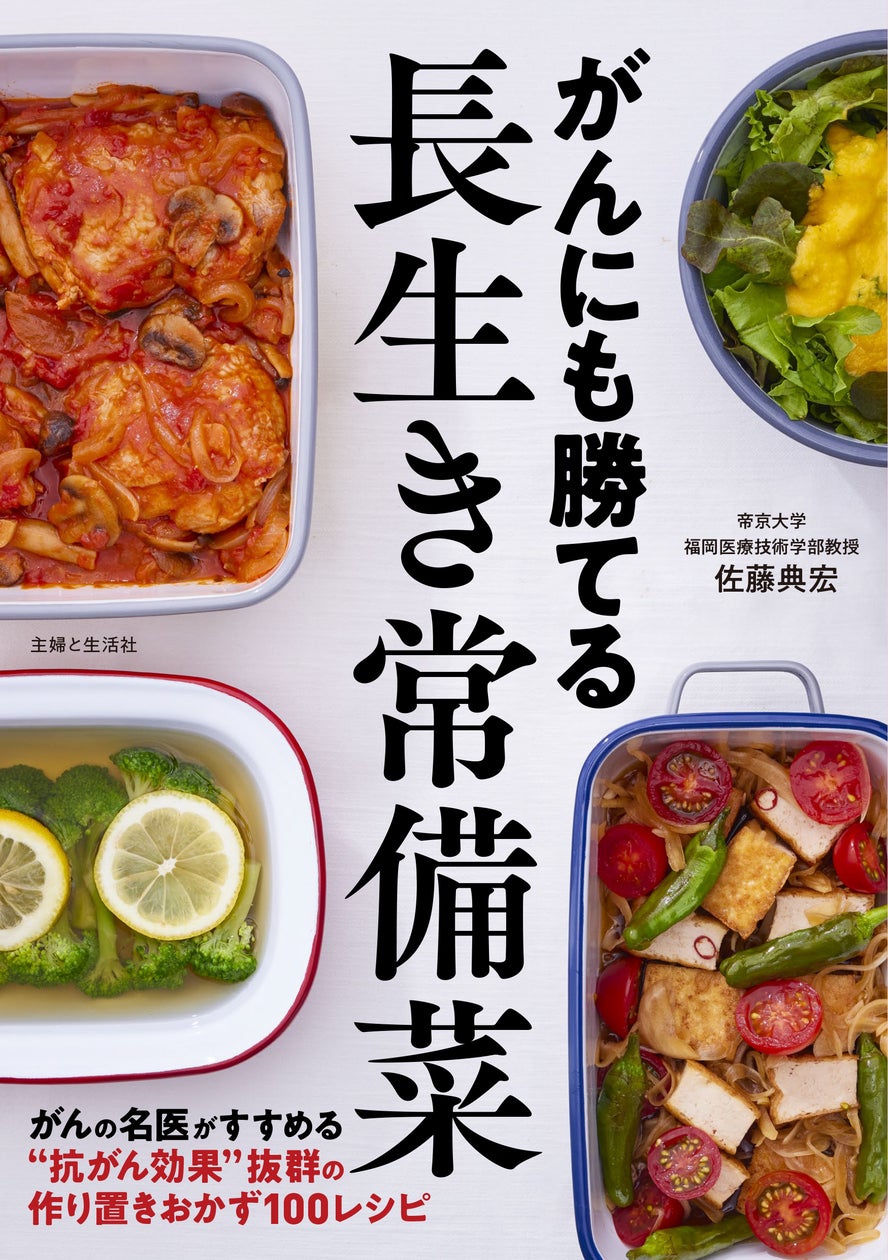

がんになっても長生きできるレシピ スープに続き今度は『常備菜』がAmazonランキング【本/ガン関連1位!】/がん情報チャンネル・外科医 佐藤のりひろ著/PRTIMES

【こんな人に読んでほしい】

・がんを再発させたくない

・がんの治療を少しでも効果的にしたい

お医者様の多くがメディアを通じて、食べるものなんて気にする必要ない、治療には影響しないと声を大にしている中で、この佐藤のりひろ先生というのは異色です。

佐藤先生の「がんに効くってエビデンスがあるから紹介してるんだ」というスタンスは、いさぎよさすら感じます。

食べものなんて・・・派のお医者様らは「エビデンスが無い」からという理由がほとんであるのに、佐藤先生はエビデンスがあるから、と言われる。

どっちかが嘘をついていることになるのかと言えばそういうことではありません。

食べものなんて・・・の先生型が言われるところのエビデンスと言うのは、医薬品レベルでのランダム化比較試験によってどのくらいの確立で効くのかが証明されているものの事を指されています。

一方、佐藤先生の場合は、最近よく目にする後ろ向きコホート研究など、要は、過去を振り返って出てきた統計的傾向もエビデンスとして含められています。

エビデンスの強度に差があるということです。

法律的にはシロクロはっきりしてくるところがありますが、患者さん個人のレベルで信用の格付けをされるとすると、最強エビデンスのランダム化比較試験で効果があるとわかっているもののみしか信じない、という方もいらっしゃれば、可能性も含めて信じる、という方もいらっしゃいます。

ランダム化比較試験というのは、結構な費用がかかる臨床試験です。

また、比較試験とするからには、”効かないケース”も想定することになります。

これが、がんの場合であるなら、効かないケースというのは即命に関わります。

つまり、資金的ハードルが高い上、そもそも実施に向けての倫理上のハードルも高いわけです。

ということは、これを実施出来る対象物はおのずと絞られてくることになります。

そういう背景をどう捉えるのか、です。

私はまだがんに罹っているわけではありませんから、あくまで他人事の域を出ないものとして言うのですが、自分がもしがんになったら、食事は気をつけたいと思います。

ランダム化比較試験を終了して「効く」とされた抗がん剤でも、効く人と効かない人がいます。

その効く効かないを決定するのは、個人の体です。

遺伝子的なものであれば仕方ないのですが、もしその体の状態が効く効かないを分けるだとすれば、何かの方法によって体を効く方向へと変えたいと思うのは当然のことだと思うんです。

じゃあどうやって体を変えるのかと言えば、その手法の一つは食事を変えること、という論法です。

強力なエビデンスが無いから無駄だと言えますでしょうか。

仮に期待したものが得られなかったとしても、一度挑戦したものは次も挑戦することが出来ます。

ゼロか1かは大きな差があるわけです。

ですから、私なら少なくとも挑戦するということです。