#がんと向き合い生きていく

「治った~」という掛け声とともに患者たちとの体操が始まった/日刊ゲンダイ

●”全人的医療”実践の3名

・ご友人_「治った~」体操

・帯津先生_患者が自ら癒し(自然治癒力)治療者は援助

・神田橋先生_症状の中に自然治癒力の働きを見つける

日刊ゲンダイで連載される【がんと向き合い生きていく】というコラムですが、まずこれを著されている、佐々木常雄氏について抜粋いたします。

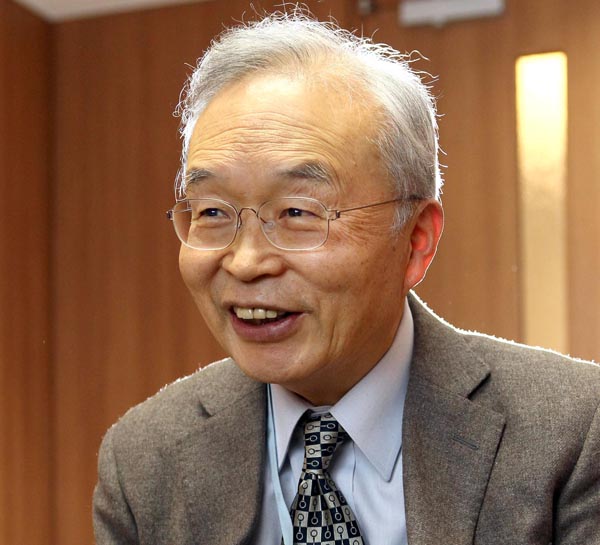

【抜粋】佐々木常雄 東京都立駒込病院名誉院長

東京都立駒込病院名誉院長。専門はがん化学療法・腫瘍内科学。1945年、山形県天童市生まれ。弘前大学医学部卒。青森県立中央病院から国立がんセンター(当時)を経て、75年から都立駒込病院化学療法科に勤務。08年から12年まで同院長。がん専門医として、2万人以上に抗がん剤治療を行い、2000人以上の最期をみとってきた。日本癌治療学会名誉会員、日本胃癌学会特別会員、癌と化学療法編集顧問などを務める。

がん治療の中でも化学療法に専門的に携わって来られたのが佐々木先生です。

私は個人的に面識があるわけではないのですが、こちらのコラムをずっと読んでいますので、何か、私にとって関りのあるお方かのように一方的に感じています。

佐々木先生のコラムの素晴らしさは、まず言葉が平易です。

これは、先生の親切なお心が現れているところだと思っていますが、私にとっては助かります。

そして、生と死の捉え方、死生観について、構えた姿勢ではなく、全ての人が通る道だということをわきまえておられる?達観されて?いるように思えます。

死について、特に、がん患者さんにとっては極めて繊細なトピックであると言えますが、それを構えてしまうのではなく、文脈の流れのままにひょうひょうと記されるところは、しばしばドキっとしますが、恐れてもどうしようもないものという一種の開き直りに導かれ、それはそれで平安があります。

今回の話題は、どちらかと言えば精神世界に近いものを感じるのですが、分類としては”全人的医療”です。

全人的医療とは、どこかで聞いたことがある気がするのすが、よくわからないのでググってみますと、お医者の医療における態度に関する用語で、医療者の哲学とでも言いましょうか、「特定の部位や疾患に限定せず、患者の心理や社会的側面なども含めて幅広く考慮しながら、個々人に合った総合的な疾病予防や診断・治療を行う医療」ということだそうです。

症状や病変・病巣に向かって治療行為をするのではなく、患者さんという人に向かって治療する=病に倒れた方の生活や人生とかを回復させるための治療という考え、という感じでしょうか。人は機械じゃないんだぞ、のような。

最初に佐々木先生のご友人さんが紹介されていますが、この方は凄い実績がおありのようです。外科医さんでありながら、新しい撮影装置を開発して学会で表彰されている、と。安易な表現をしますと、お医者としてバリバリの方ですね。

そんなバリ医者さんのクリニックの2階に、ご近所さんを集めて体操をされている。

その体操の掛け声が「治った~」「治った~」なんだそうです。

実際その現場に行けば、ちょっと近寄りがたい集団、かも知れません。

佐々木先生、この体操についての「その心は」は記されていませんから、私なりに想像してみたのですが・・・

恐らくその体操に参加されている方にとってそのクリニックは”先生とこ”。

つまり、風邪をひいたり、頭が痛かったり、した時に、「先生に診てもらおう」という診療所とその先生なのでしょう。

ですから、参加者さんらの中にはどこも悪くない人も含まれているはずで、そういう人が「治った~」と言っても、本当は治すところなんてはっきりしていないわけです。

そういう方々にとっての「治った~」は、思うに、「私はダイジョウブ!」ですね。

病は気から、とは使い古された至言だと捉えていますが、病とは言わなくとも痛みをはじめとした症状については、心配や不安から起こり得るものです。これは身をもって体験しています。

ヤバイなこの症状は・・・と思って病院に行ったら、検査をしても何も悪いところがなく、それを聞いたら症状が吹き飛んでいった、というような体験です。

プラセボ効果はその逆で、歯磨き粉を丸めて薬だと言って飲ませたら症状が治った、とは、WW2中に日本軍の進駐先でのエピソードとして聞いたことがあります。

心の動きは体にあらわれることがある、ということですね。

そういうところから、病気でのない方にとっての「治った~」体操の意義を見つめると、まさに全人的だなあと感じます。

信頼のおける病院で、そこのお医者様である先生が指導して、みなで楽しく、運動をして体を動かす。「治った~」とは、心をまず治すということで、メンテナンスに近い感覚かと思います。要は予防ですね。

帯津先生や神田橋先生についてあ、ぜひ記事で確認していただきたいのですが、医療が患者さんの心に携わるべきというよりも、患者さんの心に携わる医療についてのことですね。

医療者の哲学として全人的医療を矜持としていただきたい、という願いはあります。

しかし一方で、それが一人の医師によって成され得るものなのかと言えば、それはなかなか難しいことだとも思います。現実はそう簡単ではないはずです。

チーム医療ということを昨今はさけばれているようですが、その中にこのような心のメンテナンス、予防医療が取り込まれるような未来に期待したいと思います。