【記事リンク↓】配信:日刊ゲンダイヘルスケア

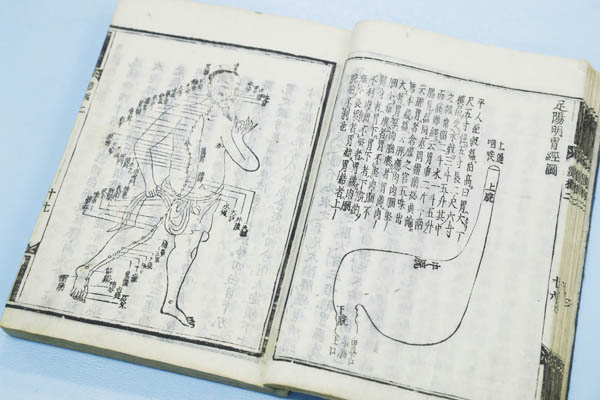

記事では、西洋医学、つまり通常医療と並行した漢方などの導入により、

・手術後の腸の動きを改善

・モルヒネの副作用改善

・食欲改善

・抗がん剤の副作用によるしびれ改善

などが期待できる、と。

免疫力を活性させるツボ、抗がん剤による赤血球や白血球の減少に効果があるツボ、もあると。

これ、素晴らしいことだと思います。

漢方薬が用いられることは、特に珍しいことではありませんが、どうしてもっと広まらないのかと疑問に思います。

以下ただの主観です。

漢方をはじめとした、通常医療以外との統合的な治療について、もっと試験したらどうなのかといつも思います。

こちらの記事にもあるように、痛みや食欲を改善することで生活の質を向上させることによって、生存率にも貢献すると考えられている、のですよね。

とかく、医療関係の方々は「エビデンスがあるのか」という問いかけをなさいます。

そのエビデンスを作るには、特にヒト臨床であれば、莫大な費用がかかります。費用を出すのは、当然、試験をしたいと思っている人や団体ですが、通常、個人や零細企業には無理です。

そこで、投資を受けることになるわけですが、投資というのは、投資者に儲けが見込めてこそナンボです。

5億円を投資するためには、その金が5億円以上になって返ってくる必要があるわけです、原則的には。

ということは、そのエビデンスを作るための試験をすることで、そこで使用されている薬や器具などに効果あると確定し、売れるようになることがまず大事です。次にその薬や器具の収益性です。利益が十分に取れるもの、つまり、ある程度「値の張る」ものである必要があります。

言い換えるなら、いくら効果が期待出来ても、安いものはダメなんです。

投資的な観点からすると、省コストで済み、安価で提供出来るような薬や器具は、効果があったとしても、世には出にくいと言えます。

また、医療は医療の為の、医薬は医薬の為の、儲けが必要です。

がん患者さんを相手にしたビジネスは、世界的に物凄い規模になります。患者さんが支払うお金を基にして、莫大な金額が動いているということです。ビジネスとは、このお金の取り合いのようなところがあり、それを医療、医薬は医療外・医薬外のところに持っていかれることを、極端に嫌います。これは、医薬関係企業にとっては当然のことです。医療者の方々については、意識されているというよりも、医療に足を踏み入れたその時から、倫理的に叩き込まれていることだと感じます。

また、がん患者さんを対象にした臨床試験を実施するのは、病院が拠点となるしかありません。そもそもエビデンスを作るにあたって、臨床試験実施の如何は医療側にグリップがあるということです。

ここで最終的には医療・医薬の儲けにならない、医療外・医薬外を交えての試験をGOするでしょうか。するわけがない、と思います。

もちろん、儲けだけではありません。がん患者さんの試験となると、そこには生命が関係してきますから、倫理上無理なものも当然あります。

例えば、近藤誠先生の”がんもどき”などは、試験しようがないですよね。”がんもどき”か”ほんもの”の判別するために「無治療で放置」という試験をすれば、”ほんもの”だった治験者の方の生命が危ぶまれるわけです。倫理上、この試験は実施することが出来ません。

だから、近藤先生のご経験や説・思想をベースとしていても強いのです。シロクロつかないものですから。

私が何を言いたいか、ですが、医療者の方々は、もっとがん患者さんの生命を守るための科学者であってもらいたい、ということです。

自分たちの”儲け”や”栄誉”に都合が良いことに正義の冠を被せるばかりではなく、こちらの漢方に見られるような良いこと(=つまりここでは、「がん医療と並行して漢方を導入して生活の質が高められた結果延命する」という結果を想定)があるなら、例えそれら全てが医療・医薬の儲けにつながらなくとも、どうしてそうなるのか、再現性はあるのか、を追求していただきたいのです。それが科学者の姿でしょう、と。

もっとも、漢方については試験はされていますから、私がめくじら立てるようなこともないのですが、率直に言えば、漢方以外のことについても、ということです。