久々のブログ投稿です。前回アップしたのが2022年10月ということで、約1年半たってしまいました。新型コロナが、と言うのは言い訳になりませんね。

2016年3月に、寒糊煮のことをブログにアップしたことがあります。その内容に関しては以下をご覧ください。

寒糊を煮ました。 | 伝世舎のブログ (ameblo.jp)

今回、再びブログにアップすることにしたのは、糊の種類などを変えたからです。

寒糊煮とはどのようなものかをちょっと整理しておきます。

修理や表装では、生麩(正麩)糊という、小麦粉澱粉を煮たものを使います。これを新糊と言い、その都度煮て使います。

それを10年ほど寝かせて、粘着力が弱くなったものを古糊と言います。主に掛軸や巻物など、巻くものに使います。

冬の寒い時期、古糊を作るために大量の糊を煮るのが寒糊煮です。作る量は使用頻度によりまちまちですが、伝世舎では毎年1瓶煮ています。

今年は2月10日に1日かけて寒糊煮を行いました。

2016年のブログでは乾燥した小麦粉澱粉糊を煮ていますが、2020年からは生の生麩糊を使っています。以前の糊は乾燥粉末でしたが、今は乾燥させていない、しっとりとしたものを使用しています。

これは生糊(なまのり)、沈糊(じんのり)、生沈(なまじん)と呼ばれるもので、乾燥させる前の水分が残っている糊です。

生糊。10kg単位で売っています。

しっとりと水分が残っています。

生糊はよく「すぐ腐る」と言われますが、そんなことはありません。冷蔵庫で保管すれば十分持ちます。

事前に水を張って冷蔵庫で保管しておくと、直ぐに使用できるので便利です。ただし、頻繁に水を変えないと水が腐る可能性がありますので、注意が必要です。沈糊が腐りやすいと言うのは、この管理をおろそかにしてしまうからで、沈糊にカビが生じてしまいます。

大きめのタッパに糊を入れ、水を張って冷蔵庫に保管します。

実際に使ってみると、粉の糊と比べて糊の接着力が持続する感じがします。古糊にした場合は比較的白く出来上がるという印象があります。まだ4年目ですので、結論を出すのはまだ数年先になるかと思いますが、色々試しながらやっています。

作業はいつも通り、ひたすら煮て瓶に移して、の繰り返しです。今年は女性2人で煮ましたが、さすが若いだけあって体力がある。夕方には終了しました。

ひたすら糊を煮ていきます。

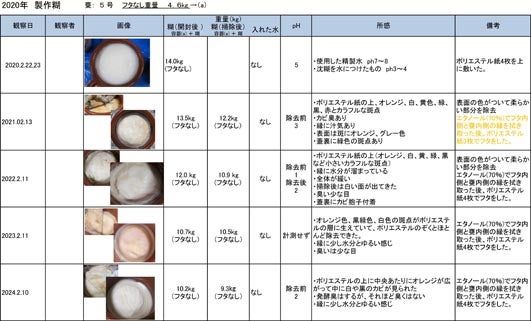

糊を煮るのと並行して、保管している古糊のチェックをします。重量、所感、pHなどを確認し、気になるところは備考欄に書き込みます。その年の作業内容もまとめておきます。

作業は作業前・後の写真撮影、作業前・後の重量を計る、糊の状態チェック、カビなどの除去、消毒、記録を行います。

糊の状態をチェックして記録します。

記録台帳。

以前は水を張って封をしましたが、2014年からはポリエステル紙を被せて保存しています。

今年煮た糊。ポリエステル紙を被せて保存する。

最後に紙で封をして保存します。

紙を貼って封をします。

いつものように冷暗所で寝かせます。お屋敷の床下を保管場所として お借りしています。

某お屋敷の台所床下で保存します。その数10瓶です。

古糊はその年によって上手くできたりできなかったりします。いい糊になりますように。