1900年(明治33年)のこの日、スウェーデンの地理学者・中央アジア探検家のスヴェン・ヘディンによって、廃虚になっていたシルクロードの古代都市・楼蘭(ろうらん)が発見された。

都市国家・楼蘭は、中央アジア・タリム盆地のタクラマカン砂漠北東部に、かつて存在した塩湖で「さまよえる湖」として知られるロプノールの西岸に位置した。シルクロードの要衝として栄えたが、4世紀頃からロプノールが干上がるのとほぼ時を同じくして国力も衰え、やがて砂漠に呑み込まれた。

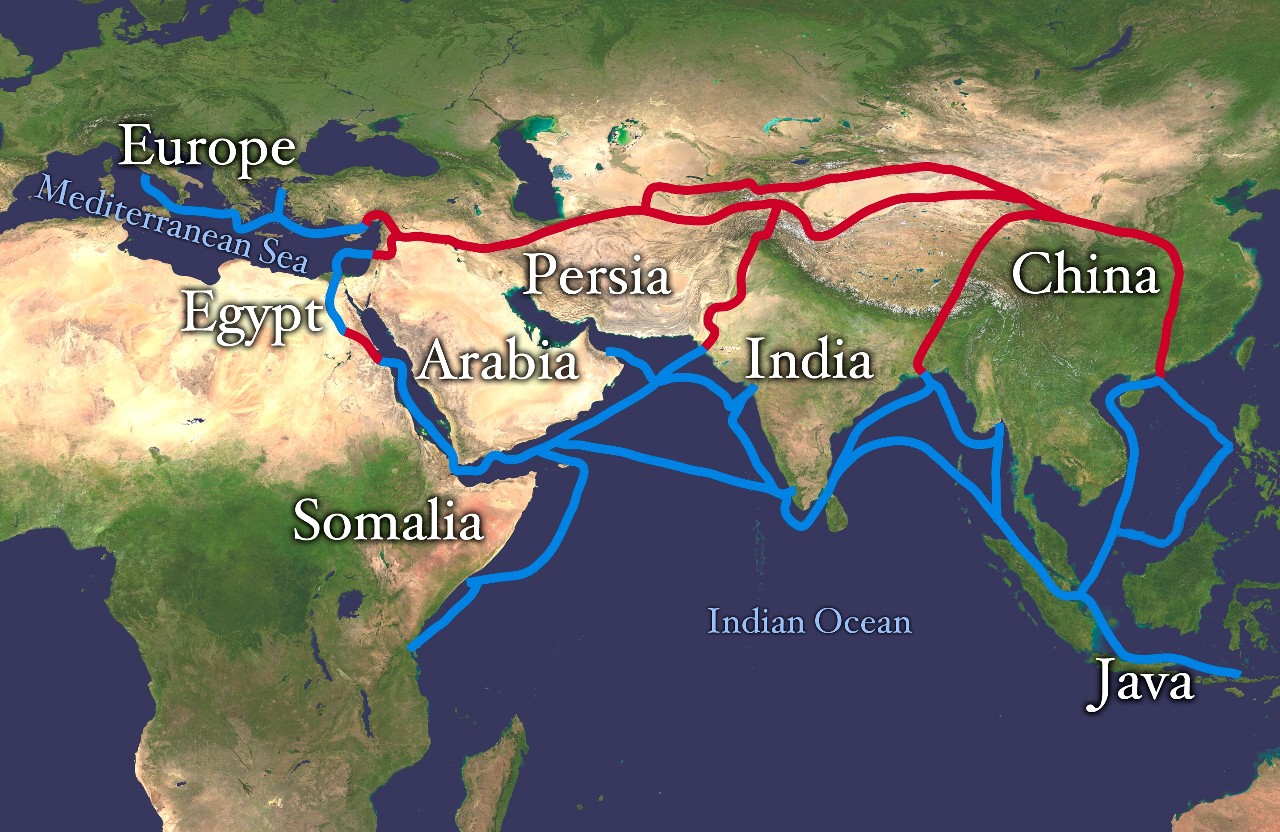

「シルクロード」(絹の道)とは、古代の中国と西洋を結んだ歴史的な交易路を指す呼称である。絹が中国側の最も重要な交易品であり、この道を通って西方に運ばれたことから名付けられた。

シルクロード

画像元:Wikipedia

ヘディンが、自らの中央アジア旅行記の書名の一つとしてシルクロードの名称を用い、これが1938年(昭和13年)に『The Silk Road』の題名で英訳されたことで、その名前が広く知られるようになった。

ユーラシア大陸の東西交流史において重要な役割を果たしたシルクロードは、その一部が2014年(平成26年)に初めて「シルクロード:長安-天山回廊の交易路網」としてユネスコの世界遺産に登録された。