・北京は監視社会 「ビッグブラザー」は市民のすべてを見ている(大紀元 2015年10月7日)

※北京公安当局は1日、同市内の「いたる所」に監視カメラを設置し、さらに4300人のモニター監視係を設けたと発表した。その範囲は「首都の100パーセント」としている。

北京の監視社会は、独裁体制下の社会でプライバシーのない悪夢を著した、ジョージ・オーウェル氏の小説『1984』(1949年刊行)を思わせる。「ビッグ・ブラザー」は、作品に登場する独裁者。転じて、国民を過度に監視する社会や制度を指す。

監視カメラは、ビジネス街や市場、公園、学校、バス停など、大勢の人が行き交う場所を見張る。近くの街灯や信号機、電柱に取り付けられている。

北京警察によると、監視カメラには、有人による24時間体制の監視と、個人の顔を識別するシステムが備わっている。

中国共産党は、犯罪防止活動の一環として、安全保障策に努力を注いでいることを国内にアピールしている。しかし、当局の監視が強い国では、反体制派の活動家や市民を取り締まるために利用されることがある。

米国公共ラジオ・NPRによると、中国共産党は2005年から「天網(スカイネット)」と呼ばれる全国的な監視システムを始めた。何十万台ものカメラは、政府機関や公共施設の近くに取り付けられた。

香港の新聞・明報によると、北京では夏季オリンピックが開催された2008年、すでに30万台が備えられた。2010年には40万台 。今年5月、北京警察によると、さらに3万台が追加されたという。

北京の民主活動家・胡佳氏は米政府系ラジオ・フリー・アジアの取材で「巨大な監視システムにより、私たちの屋外の行動はすべて見張られている」と述べた。

カナダ拠点の中国語ニュースサイト・万維読者ネットは2014年、中国政府は個人データを収集するため「長城(ビッグ・インテリジェンス)」という秘密の監視プログラムを備えていることを伝えた。

・中国AI監視システム、わずか7分間でターゲットを「確保」(大紀元 2017年12月20日)

天安門広場前を監視するカメラを調整する作業員、2015年7月撮影(GREG BAKER/AFP/Getty Images)

※「重要指名手配の指定から身柄の確保までわずか7分だった」ー英BBC放送は10日、実験的に中国の犯罪者追跡システム「天網」を運用した結果を報じた。「天網」と名付けられたこの追跡システムは顔識別分析機能を備えており、当局が2015年に構築を開始した。当局は同システムの導入について、犯罪者の追跡が目的だとしている。しかし専門家は、当局の狙いは、監視の強化によって政権の脅威となりうる全ての市民を取り締まることだと指摘した。

BBC記者のジョン・サッドウォース(John Sudworth)氏は中国貴州省貴陽市で、「天網」のデータベース用に、自らの写真を地元警察に提供した。警察当局は同システムで同記者を「重要指名手配」に指定した7分後に、同記者が同市の長距離バスターミナル駅にいることを突き止めたという。

BBCの報道によると、貴陽市警察当局は、天網システムのデータベースに全市民の顔写真データが入っていると紹介した。サッドウォース記者が「逃亡」中、市内の隅々にある監視カメラを避けようと試みたが、失敗した。

米メディアが今年6月、中国全土にはすでに1億7000万台の監視カメラが設置されているにもかかわらず、当局は2020年までに新たに4億5000万台を設ける計画だ、と報じた。

2015年から構築を開始した天網は、動くものを追跡・判別するAI監視カメラと、犯罪容疑者のデータベースが連動したシステムとなっている。AI監視カメラにはGPS、顔認識装置が取り付けられており「信号を無視した車」「いきなり走り出す通行人」などを捕捉した後、その姿を拡大して「認証」をはじめる。もし対象が指名手配者リストに載った人物だと判明すれば、即座に警報が鳴る仕組みだ。

また、中国国営中央テレビが9月に放送した『輝煌中国』とのドキュメンタリー番組で、「天網システムは、人の顔と人の歩き方を識別し、年齢、性別、身長、民族アイデンティティを判定できる。さらに、特定された人の親族と、友人や知人の身元などを割り出すことも可能だ」と宣伝した。

天網システムは犯罪者追跡のためにあるのか、それとも市民を監視するために設置されたのかという問いに、多くの専門家は後者を選ぶ。

米ニューヨーク大学ロースクールのジェローム・コーエン(Jerome Cohen)教授は15日ボイス・オブ・アメリカに対して、言論の自由と結社の自由を犯罪と見なす中国では、当局の天網システムによって、今後住民らの思想的な交流、作家・出版活動などへの監視が一段と強まる、と指摘した。

教授は、中国文化大革命が終わった後の1979年に、中国を訪問したことがある。当時、まだ珍しい西側の学者に対して、中国当局の秘密警察が常に教授の一挙一動に目を光らせていた。

また、数年前まで中国に滞在していた同教授は自身の体験として、当局の監視強化で、中国に住む外国人も常に「恐怖を感じている」と話した。外国人でさえ、生活の中でちょっとした発言で、当局に捕らえられる可能性があるからだという。

一方、在米中国人作家の胡平氏はVOAに対して、当局が設置した監視カメラは、肝心な犯罪事件の解明には全く役に立っていないと批判した。

「11月下旬に、北京市紅黄藍幼稚園で起きた園児虐待問題はその一つの例だ。警察当局はその後の発表で、園内に設置されている監視カメラのハードディスクが壊れたため、園内での虐待事実は確認できなかったとした」と話した。

・サンフランシスコにホームレスを追い払うロボットが登場。しかし、クレームにより活動が制限されることに…(GIZMODE 2017年12月18日)

Image: © 2017 Knightscope, Inc. All Rights Reserved. via Knightscope

※シリコンバレーのスタートアップ企業knightscope社が、ホームレスを追っ払うロボット を開発。そしてこれらが、サンフランシスコ で働きだしました。

これを運用するのは、動物虐待防止協会SPCA 。サンフランシスコ地域でホームレスの数を増やさないことを目的に、「K9 」と呼ばれるロボットが導入されました。(ちなみにK9は警察犬の呼称でもあります)。

K9に搭載されている機能は、レーザー、カメラ、温度センサー、GPS。それに犯罪に繋がりそうな場合にはセキュリティー・サービスに知らせることもできます。高さは約152cmで重さは約181kg。それに時速約4.8kmで走行することが可能です。

K9はすでにUberやマイクロソフトが駐車場の見回り などに使用しており、そういった面で信用があります。

また意外や意外? 実はこれらのロボットは1日たったの7ドル (約800円)でレンタルができるのです。これであれば人間の警備員を雇うより安いのですが……破壊されたり海に落とされたりしないのかやや心配でもあります。

そんなK9ですが、実はサンフランシスコ市から路上での運用に待った がかけられているというのです。

K9は限定されたエリアで1カ月ほど見回りをしていたものの、市からはもし公の場で無許可にK9を走らせると1日につき1000ドル(約11万円)の罰金 を課せられるとのお達しが出されてしまいました。

K9は、路上で布を被されたり蹴り倒されたり、BBQソース をぶっかけられたりと、街中ではひどい扱いを受けたこともあります。そんなある日、散歩中の犬に近付いたことで、犬が興奮 して吠え、飼い主のテイラーさんがK9に止まれと叫ぶまで動きを止めなかった ことから、テイラーさんはSPCAと市の各方面にクレーム を送り、結果「無断で走らせるな 」となってしまったのです。

現状ではK9を導入してから、路上にいるホームレスの数は減り、車上荒らしも減っている……というサンフランシスコ市。なのに重要視 されるのは“愛犬が怖がった"というだけの人間の生の声 なんですね。

見回りロボットの活躍は、まだまだ先の話になりそうです。トホホ……。

・超監視社会の中国、親の信用度で子供は入学できず(大紀元 2018年5月3日)

国民に対する監視を日々強めている中国(Guang Niu/Getty Images)

※中国は超監視社会だ。個人の一挙手一投足は共産党当局により監視されている。3年前から試験導入されている「社会信用度」制により、人々の生活をひどく制限している。親の信用が低ければ子どもが教育を受ける資格をはく奪するまでと規制は厳しくなった。

2014年、中国政府は、個人の信用度を定める社会的信用制度の試験導入を発表した。この制度は、共産党当局が設けた独特な水準に基づいて、個人の信用度ランクを決める。

信用度の低下は、軽犯罪に限らない。たとえば信号無視など交通規則の違反、禁煙地での喫煙ほか、土地収用や政治腐敗、民族弾圧、信仰迫害など「敏感な話題」についてSNSでコメントするなど、ささいなことも違反行為となり、減点される。

点数がある程度を下回ると、鉄道や飛行機のチケットが購入できなくなる、一定額以上の買い物ができなくなるほか、ホテルの予約、旅行、就職先の制限や禁止など、当局からさまざまな罰則を受けることになる。

中国国営メディア・澎湃によると、山東省長楽区にある高校は、親の社会信用度が悪ければ、入学を許可しないと発表した。学校側は4月21日に公式サイトで、2002年に公立学校から私立学校に移行したため、私立学校の入学に関する地方行政規則を遵守するとした。

「信用度に重大な問題を抱えている人は、子どもの私立高校入学の資格を制限する。信用不良について改善する責任を果たさなければならない」と当局の規則を引用した。

このニュースを見たネットユーザーたちは、両親の行動で罰せられる子どもの不遇に同情を示した。

広東省当局は最近、信号無視などの危険運転をした運転手を追跡すると発表した。その記録は、中国最大のSNS、微博に開示するうえ、違反者の社会信用度を減点し、ネット通販の買い物や融資を制限するとした。

2020年までに完了予定の社会的信用システムは、ますます遍在化している。中央当局の2016年の政策発表では、購入する住宅の種類や、加入保険まで、信用度システムは市民生活のあらゆる面に影響を及ぼす。

・経団連“デジタル省”創設を提言 ビッグデータ活用を推進(NHK NEWS web 2018年5月20日)

※経団連は、ビッグデータの活用を国を挙げて強力に推し進める必要があるとして、政府に「デジタル省」の創設を求める提言をまとめました。

提言では、ビッグデータの活用は経済成長のカギを握ると指摘したうえで、アップルやグーグルなど海外のIT企業はスマートフォンなどから得られる膨大なデータを活用して新しいビジネスを生みだし、急成長を遂げていると分析しています。

・経団連、デジタル省の創設を提言、各府省庁の施策一元化や窓口・役割の明確化へ体制整備求める(travelvoice 2018年5月23日)

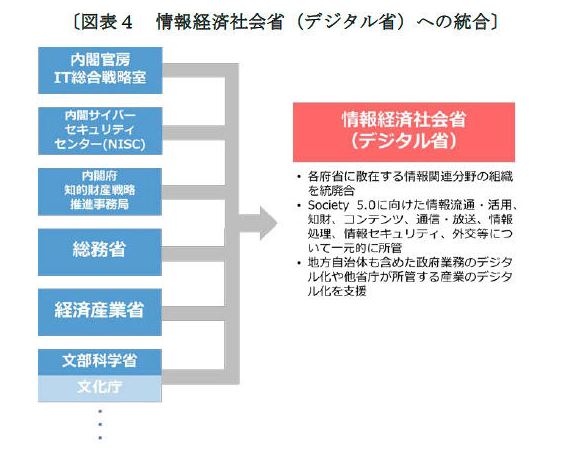

※日本経済団体連合会(経団連)は先ごろ、情報・デジタル分野の関連施策を一元的に扱う「情報経済社会省(デジタル省)」の創設などを含む提言を発表した。

「デジタルエコノミー推進に向けた統合的な国際戦略の確立を」と題した提言内では、政府として同分野の戦略が統一されていない現状を指摘。急速に進んだデジタル化で分野の垣根がなくなりつつあるが、類似の関連施策が統合されないまま、それぞれのプライオリティに基づいて実施されている。

そのためデジタル省では、現在各府省に散在する情報通信やデジタルエコノミー等の関連施策を所管し、標準化や国際展開施策を迅速に進める組織とする。あわせて、同省が知的財産やデジタル外交、地方自治体を含む政府業務のデジタル化、他省庁の所管分野のデジタル化支援も進めることも期待。官民のマルチステークホルダーの連携のもと、一体となって施策を推進できる体制を整備することが必要とする。

また、経団連では、各府省庁でそれぞれに関連施策が行なわれている現状では、国際的な政策でも対外的な窓口や役割が不明瞭であることにも言及。G7の情報通信関係の大臣会合で、総務省と経済産業省の2つの省から代表者が出席したのは日本だけだといい、同分野における日本の遅れを示し、早急な体制整備を促した。

発表資料より

・ 日EU間の個人データ移転、枠組み構築も大詰め -個人情報保護委員会の其田事務局長が説明/情報通信委員会(週刊経団連タイムス 2018年5月17日 No.3361)

説明する其田事務局長

※経団連は4月27日、東京・大手町の経団連会館で情報通信委員会(中西宏明委員長、遠藤信博委員長、金子眞吾委員長)を開催し、個人情報保護委員会の其田真理事務局長から「改正個人情報保護法全面施行1年と個人情報保護委員会の取組」と題した説明を聞き、意見交換を行った。説明の概要は次のとおり。

■ 改正個人情報保護法全面施行1年の状況

改正法全面施行前後から、窓口での相談受付や広報・啓発、個人情報の適正な取り扱いに関する監視・監督(漏えい等の報告や指導・助言等)を相当な回数行ってきた。

個人データの漏えい事案の要因は、ヒューマンエラーと不正アクセス・業務システムのプログラムミスに大きく分けられる。件数としては前者が多い。委員会ウェブサイトでヒヤリハット事例などを紹介しており、参照のうえ、防止に努めてほしい。

改正の目玉として新たに導入された「匿名加工情報制度」は医療福祉分野などを中心に着実に活用が進んでいる。

■ 個人情報保護委員会における国際的な取組

個人情報保護委員会はEUや英国、米国などとの間で円滑な個人データの移転や活用に関して協力関係を構築してきた。

とりわけEUとの間では、EUの十分性認定・日本の国指定という双方の個人データ越境移転に関する似通った制度のもとで相互に認め合う枠組みの構築に向けて、累次の対話を重ねてきた。

今般、EUから十分性認定に基づいて移転した個人データの取り扱いにかかる規律を定めるガイドラインを公表し、パブリックコメントを開始した。これと並行して現在は、最終合意に向けて大詰めの作業を行っている。

■ GDPRの適用開始に向けて

EUでは、「データ保護指令」に基づく各国法に代わり、2018年5月25日から「一般データ保護規則」(GDPR=General Data Protection Regulation)の適用が開始される。EU域外の事業者への域外適用については、言語・通貨・消費者への言及等の事情によりEUに対する商品・サービスの提供の意図が明白か否かということが基準となる。また、越境移転の枠組みとの関係で、日本が十分性認定を受ければ、対応は不要との誤解がまだ一部にある。ウェブサイトにGDPRに関する情報提供ページを作成したので、参照のうえ準備を進めていただきたい。

直近1年間だけでEU関係31カ国のデータ保護機関と対話を行ってきた。引き続きネットワークを築いていきたい。

・省庁データ、近く西暦で統一…来春は間に合わず(読売新 2018年5月21日)

※政府は、各省庁が運用する行政システムの日付データについて、和暦(元号)を使わず西暦に一本化する方針だ。

・21世紀初頭に「人々のライフログを収集する」計画が軍によって進められていた(Gigazine 2018年5月24日)

※Facebookのユーザーデータがコンサルティング企業であるケンブリッジ・アナリティカに利用されていた事態 を受けて、SNS上にユーザーが投稿してきたデータが収集されれば、「一個人の詳細なライフログ(人生の記録)」が入手できてしまうのではないかと危険視する人も現れています。そんな中、「アメリカの国防高等研究計画局(DARPA)は21世紀初頭に全人類のライフログを収集する計画を進めていた」と報じられています。ライフログ計画 」のもととなる考え自体は非常に古くから存在し、1945年にはアナログコンピューターの研究者であるヴァネヴァー・ブッシュ 氏が、「Memex」という個人に関するすべての情報を検索可能にするシステムを考案しています。ゴードン・ベル 氏は、マイクロソフトの技術者であったジム・ゲンメル 氏とロジャー・ロイダー 氏と協力して、自らのライフログをデジタル化する実験を行いました。ベル氏は17年間にわたって自らの書籍・CD・手紙・メモ・論文・写真・講演の音声といったあらゆる記録をデジタル化しており、ゲンメル氏とロイダー氏はデジタル化したデータをタグ付けし、簡単に検索可能なソフトウェアを開発したとのこと。

ダグラス・ゲージ 氏は、「ライフログ計画」を提案します。「ライフログ計画」が2002年12月にプロジェクトの初期承認を得た後、ゲージ氏は同僚の研究者らとのワークショップを開始しました。ゲージ氏は一個人のライフログが完全に収集されれば、「生命論そのものにも影響を与えるだろう」と感じており、研究チームも非常に意欲的だったとのこと。

人生のライフログを完全に収集することは、「記憶を長期間保持できない人にとって大きな希望だ」という意見もあった一方、プライバシー擁護派からは「プライバシーへの大規模な侵害行為だ」と非難する意見もあったそうです。

警察がユーザーのスマートフォンから得たリアルタイム位置情報を入手している 」という事実が明らかになるなど、民間企業のデータを政府が入手する方法は存在している模様。政府が民間企業のデータを利用して、ライフログ計画を実現するのも不可能ではないのかもしれません。

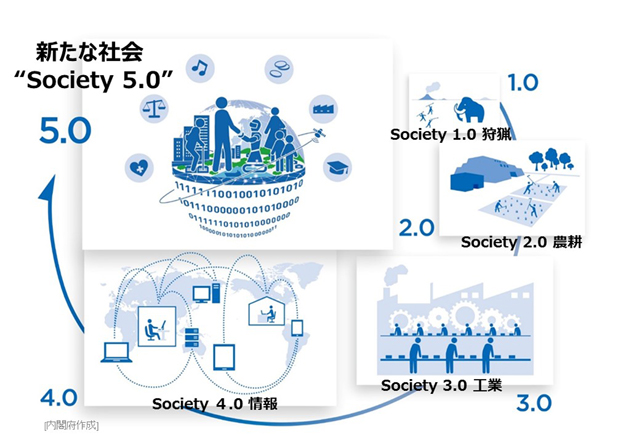

・Society 5.0

Society 5.0とは

サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会(Society)

狩猟社会(Society 1.0)、農耕社会(Society 2.0)、工業社会(Society 3.0)、情報社会(Society 4.0)に続く、新たな社会を指すもので、第5期科学技術基本計画

Society 5.0で実現する社会

これまでの情報社会(Society 4.0)では知識や情報が共有されず、分野横断的な連携が不十分であるという問題がありました。人が行う能力に限界があるため、あふれる情報から必要な情報を見つけて分析する作業が負担であったり、年齢や障害などによる労働や行動範囲に制約がありました。また、少子高齢化や地方の過疎化などの課題に対して様々な制約があり、十分に対応することが困難でした。

Society 5.0で実現する社会は、IoT(Internet of Things)で全ての人とモノがつながり、様々な知識や情報が共有され、今までにない新たな価値を生み出すことで、これらの課題や困難を克服します。また、人工知能(AI)により、必要な情報が必要な時に提供されるようになり、ロボットや自動走行車などの技術で、少子高齢化、地方の過疎化、貧富の格差などの課題が克服されます。社会の変革(イノベーション)を通じて、これまでの閉塞感を打破し、希望の持てる社会、世代を超えて互いに尊重し合あえる社会、一人一人が快適で活躍できる社会となります。

Society 5.0のしくみ

Society 5.0は、サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより実現します。これまでの情報社会(Society 4.0)では、人がサイバー空間に存在するクラウドサービス(データベース)にインターネットを経由してアクセスして、情報やデータを入手し、分析を行ってきました。

Society 5.0では、フィジカル空間のセンサーからの膨大な情報がサイバー空間に集積されます。サイバー空間では、このビッグデータを人工知能(AI)が解析し、その解析結果がフィジカル空間の人間に様々な形でフィードバックされます。今までの情報社会では、人間が情報を解析することで価値が生まれてきました。Society 5.0では、膨大なビッグデータを人間の能力を超えたAIが解析し、その結果がロボットなどを通して人間にフィードバックされることで、これまでには出来なかった新たな価値が産業や社会にもたらされることになります。

経済発展と社会的課題の解決を両立するSociety 5.0へ

我が国そして世界を取り巻く環境は大きな変革期にあるといえます。経済発展が進む中、人々の生活は便利で豊かになり、エネルギーや食料の需要が増加し、寿命の延伸が達成され、高齢化が進んでいます。また、経済のグローバル化が進み、国際的な競争も激化し、富の集中や地域間の不平等といった面も生じてきています。これら経済発展に相反(トレードオフ)して解決すべき社会的課題は複雑化してきており、温室効果ガス(GHG)排出の削減、食料の増産やロスの削減、高齢化などに伴う社会コストの抑制、持続可能な産業化の推進、富の再配分や地域間の格差是正といった対策が必要になってきています。しかしながら、現在の社会システムでは経済発展と社会的課題の解決を両立することは困難な状況になってきています。

このように世界が大きく変化する一方で、IoT、ロボット、人工知能(AI)、ビッグデータといった社会の在り方に影響を及ぼす新たな技術の進展が進んできており、我が国は、課題先進国として、これら先端技術をあらゆる産業や社会生活に取り入れ、経済発展と社会的課題の解決を両立していく新たな社会であるSociety 5.0の実現を目指しています。

新たな価値で経済発展と社会的課題の解決を両立

イノベーションで創出される新たな価値により、地域、年齢、性別、言語等による格差がなくなり、個々の多様なニーズ、潜在的なニーズに対して、きめ細かな対応が可能となります。モノやサービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供されるとともに、社会システム全体が最適化され、経済発展と社会的課題の解決を両立していける社会となります。その実現には様々な困難を伴いますが、我が国はこの克服に果敢にチャレンジし、課題先進国として世界に先駆けて模範となる未来社会を示していこうとしています。

各分野における新たな価値の事例

リンク先で、各分野における新たな価値の事例を紹介します。

交通 / 医療・介護 / ものづくり / 農業 / 食品 / 防災 / エネルギー

Society 5.0による人間中心の社会

これまでの社会では、経済や組織といったシステムが優先され、個々の能力などに応じて個人が受けるモノやサービスに格差が生じている面がありました。Society 5.0では、ビッグデータを踏まえたAIやロボットが今まで人間が行っていた作業や調整を代行・支援するため、日々の煩雑で不得手な作業などから解放され、誰もが快適で活力に満ちた質の高い生活を送ることができるようになります。

これは一人一人の人間が中心となる社会であり、決してAIやロボットに支配され、監視されるような未来ではありません。また、我が国のみならず世界の様々な課題の解決にも通じるもので、国連の「持続可能な開発目標」(Sustainable Development Goals:SDGs)の達成にも通じるものです。

我が国は、先端技術をあらゆる産業や社会生活に取り入れ、イノベーションから新たな価値が創造されることにより、誰もが快適で活力に満ちた質の高い生活を送ることのできる人間中心の社会「Society 5.0」を世界に先駆けて実現していきます。

※美辞麗句に騙されるな。これは間違いなく超監視社会です。文面に共産主義臭が漂う・・・。