・アベノミクスの本丸、ブラック企業合法化法案がやってくる(BLOGOS 2016年6月30日)

※安倍政権が狙うブラック企業合法化

7月10日の参議院選挙の争点を、自民党は「アベノミクス」であると言っています。それに対して、リベラル・野党連合はそれはまやかしであって、本音は「憲法改正」であると考えています。確かに、日本国憲法の廃止は、安倍政権や日本会議にとって長年の悲願でした。自民党が2012年に出した憲法改憲草案は、基本的人権に対して「公の秩序」を優位に起き、立憲主義を否定するものです。賛否両論ありますが、国の根幹を大きく変えるものだ、という見解では、ほとんど全員一致すると思います。

でも、ちょっと待ってください。アベノミクスはそんなに簡単に扱っていいものなのでしょうか?そもそも「アベノミクス」とは何なのでしょう。それは、どのような経済を目指す経済政策なのでしょうか?正規と非正規の格差拡大?一部の富裕層への富の集中?否、それらはアベノミクスの結果の一側面ですが、アベノミクスの本質をついてはいない、と私は考えています。

みなさんご存じでしょうか?「アベノミクス」の本丸とも言うべき重要な法案が、いま現在国会で審議されており、参院選後すぐにでも可決されようしているということを。昨年提出された労働基準法改正法案、いわゆる「残業代ゼロ法案」と呼ばれるものです。

その法案が施行されると、企業は残業代を一切払わなくても、過労死基準を遙かに超える超長時間労働を労働者に強いても、すべて法律によって正当化されます。その結果を考えると、「残業代ゼロ法案」というのは生ぬるく、実態を考えると「ブラック企業合法化法案」というべきものです。ブラック企業の合法化こそ「アベノミクス」の本丸なのです。

詳しくは後で説明しますが、この法律が施行されると、ホワイト企業は駆逐され、日本経済全体がほぼブラック化します。あなたも私も、たとえば手取り25万円で1日14時間働くか、それとも時給1000円の非正規雇用で一日8時間働くか、どちらかを選ばなければならなくなります。

「戦後民主主義のせいで日本人が自己中心的になり、日本が衰退した」―日本の財界と、安倍晋三周辺の人間たちは、どうやら本気でそのように信じているようです。だから、日本経済を復活させるために、労働者を「死ぬまで働かせ」ようとしている。

しかしブラック企業合法化法案は、その意図はどうであれ、考えられる限りで最悪の一手です。それは単に私たち労働者を苦しめるだけではありません。それは日本経済を再生させるどころか、ほとんど再起不能なまで痛めつける結果になるでしょう。

今回の選挙で、自民党を通せば、私たちの労働環境と家計がどういう状況になるのか、このブログ記事では簡潔に説明しようと思います。

ブラック企業合法化法案って?

「ブラック企業合法化法案」について、すでにわかりやすい解説がいくつもありますので、そのうちのいくつかを紹介しておきます。

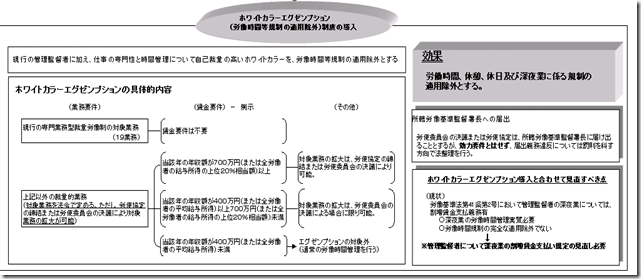

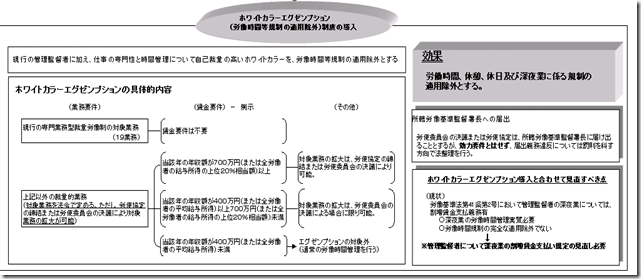

簡単に概要を説明します。政府は2015年4月3日に「労働基準法等の一部を改正する法律案」を提出しました(リンクhttp://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-42.pdf)。「残業代ゼロ法案」と呼ばれるのは、その中の「高度プロフェッショナル制度の創設」です。その制度では、一定の年収以上で高度な専門的労働者には、労働時間、休日、深夜の割増賃金等に関する労働基準法の規定は適用しなくて良い。つまり、一定の年収以上のサラリーマンには労働基準法は適用されませんよ、ということです。

日本社会ではただでさえほとんど守られていない労働基準法が、ある要件を満たせば適用されなくなる。その要件は、現在のところ平均年収の3倍相当、1075万円以上ということになっています。しかし細かく読むと、年収制限・対象業務・適用条件は厚生省令で変更して良いことになっています。

つまり、この法案にはいわばバックドアがついていて、年収などの適用条件を政府の一存で変えることができる。 「残業代がなくなるのは、どうせ一部の高収入の人だけでしょ、べつに私には関係ないし。自分に被害が及びそうになったら反対すればいいや」と思っていても、国会を通さずにいきなり年収要件を引き下げられるわけで、抵抗の余地なく残業代がなくなり、長時間労働を強いられる可能性がいつまでもつきまとうのです。

ブラック企業合法化は、10年来の財界と安倍晋三の悲願である

この「高度プロフェッショナル制度」は、いったい何を狙っているのでしょうか?もともとこの制度は、「ホワイトカラーエグゼンプション」と呼ばれたものです。2005年に厚生労働省の研究会ヒアリングで経団連が提出した資料によれば、年収400万円以上の人間をターゲットとして、「労働時間、休憩、休日及び深夜業に係る規制の適用除外とする」ことが財界の要請であることがわかります。つまり、年収400万円以上の人間には労働基準法を適用しないでね、というのが経済界の希望だったわけです。これを、ブラック企業の合法化といわず、なんと言えば良いのでしょうか。

このブラック企業合法化政策を政府として実現しようとしたのが、2006年にできた第一次安倍政権でした。彼は、当時経団連の会長だった御手洗冨士夫とタッグを組んで、ブラック企業合法化・憲法改正・「教育再生」に取り組んだのです。

その成果の一つが、「教育基本法」の改正による「愛国心教育」「公徳心教育」でした。2007年1月に経団連が発表した 「希望の国、日本」では、教育について次のように書かれています

現在の教育において最も欠けているのは、克己心、公徳心の慣用という視点である。自己中心的な考えが蔓延し、他人に迷惑をかけないといった最低限のモラルも確立されているとは言いがたい。(p.78)

キヤノンをはじめ労働基準法という最低限の規範さえ守ってない財界に、このような説教を聞かされるいわれはないと憤る向きもありましょうが、ともあれ、「戦後教育によって自己中心的になった若者」という認識から、彼らの甘やかされた根性をたたき直すために、国旗・国家を強制しようと主張する訳です。

新しい教育基本法の理念に基づき、日本の伝統や文化、歴史に関する教育を充実し、国を愛する心や国旗・国歌を大切にする気持ちを育む。教育現場のみならず、官公庁や企業、スポーツイベントなど、社会のさまざまな場面で日常的に国旗を掲げ、国歌を斉唱し、これを尊重する心を確立する(p.120)

ここにあらわれた「自己中心的で公共心のない若者」という意識が、「基本的人権に対する公の秩序の優位」をかかげた2012年の自民党改憲草案に通底しているわけです。実際、先の経団連の資料でも、「今後10年以内に重点的に講じるべき方策」の最後に、まさに憲法改正があげられています。

大切なことは、この「憲法改正」と「教育再生」、「ブラック企業合法化」は、すべて根っこが同じだということです。その背後には、「権利ばかり主張する若者たちのせいで、日本がダメになった」という妄想があります。彼らの考えを代弁すれば、「会社が利益を上げていないのに残業代を請求する利己的な若者たちのせいで日本経済が停滞している、だから労働基準法を変えなければならないし、憲法を改正して基本的人権より公の秩序が大事なことを教えなければならないし、愛国心・公徳心を教育で植え付けなければならない。」という訳です。

アベノミクスが目指すブラック企業合法化

週刊現代による3億円脱税疑惑をきっかけに、第一次政権を途中で投げ出した安倍晋三ですが、彼が目指した「ブラック企業合法化」を決してあきらめることはありませんでした。

みなさん、アベノミクスの三本の矢を覚えているでしょうか?「大胆な金融政策」「機動的な財政政策」「民間投資を喚起する成長戦略」でした。

ホップステップジャンプで、なんと空を飛ぶ訳ですが、「規制緩和等によって民間企業や個人が真の実力を発揮できる社会へ」って具体的にどういうことなのでしょうか?アベノミクスについて解説した首相官邸のホームページに、次のような文言が残っています。

-

時間が人を左右するのではなく、人が時間を左右する働き方へ!

時間ではなく成果で評価される働き方をより多くの人が選べるようになります。

- 政府の主な取組

- 一定の年収要件を満たし、高い能力・明確な職務範囲の労働者を対象に、労働時間と賃金のリンクを切り離した働き方ができる制度を創設します。

(人材の活躍強化 ~適した仕事を選べます~ | 首相官邸ホームページ http://www.kantei.go.jp/jp/headline/seichosenryaku/kibou_sigoto.html)

この「労働時間と賃金のリンクを切り離した働き方ができる制度」とは、要するにどれだけ働いても残業代が出ないということです。ブラック企業を合法化し、日本人の社畜化を合法化する規制緩和によって経済が飛躍的に成長する、それがアベノミクスの思想なのです。

ブラック企業合法化で労働者はどうなる?

現在まで話を戻します。「残業代ゼロ法案」がこのまま通ると、労働者はどうなるのでしょうか?この法案では通常の労働基準法が適用外になる代わりに、適用対象者に以下の健康確保措置のいずれか一つをとることになっています。(「ブラック法案によろしく」 http://black-taisaku-bengodan.jp/burahou/)

(1)労働者ごとに始業から二十四時間を経過するまでに厚生労働省令で定める時間以上の継続した休息時間を確保し,かつ,深夜業の回数を一箇月について厚生労働省令で定める回数以内とすること。

(2)健康管理時間を一箇月又は三箇月についてそれぞれ厚生労働省令で定める時間を超えない範囲内とすること。

(3)四週間を通じ四日以上かつ一年間を通じ百四日以上の休日を確保すること。

これらの措置が「どれか一つ」で良い、ということに注意してください。つまり、5日の有給休暇を与える代わりに360日連続で勤務させられたり、104日以上の休日の代わりに24時間連続勤務をさせられたり、という、過労死基準を優に超える超長時間労働が完全に合法化されるのです。これが、労働者の心身の健康にとって、そして自民党が重視する家族の和にとって、どれだけ有害なのかだれでも容易に想像できるでしょう。

日本のすべての会社がブラック企業になる日

しかし、「今までのブラック企業が合法化されるだけでしょ、ホワイト企業に勤める自分には特に関係ないし」と思う人も多いかもしれません。でも、よく考えてください。あなたの会社が残業代ゼロ制度を導入しなかったとしても、ライバル企業が導入したらどうなるでしょうか?ホワイトな働き方ができるあなたの会社は、同業他社が残業代を払わずに人件費を削りに削っても、太刀打ちできるでしょうか?

これは「囚人のジレンマ」的な状況です。経営者の立場に立ってみれば、「他社がホワイトである限り、自社がホワイトでも大丈夫。でも、同業他社が一社でも先にブラック化すれば、自分たちは圧倒的に不利になる。最悪の場合倒産する」。このジレンマは、経営者が品行方正であるかとか、従業員に対して思いやりがあるかとか、ぜんぜん関係なく強いられる選択です。自社がつぶれないために、あるいは従業員を食わせていくために、他社よりも先にブラック化せざるを得ない状況に陥るのです。

実のところ、これが2000年代にブラック企業が蔓延し、いくつかの業界では丸ごとブラック化したメカニズムです。ただ、それでも曲がりなりにも、これまでは労働基準法が存在し、建前上ブラック企業は違法だということになっていました。しかし、労働基準法改正によって、その最低限の歯止めさえなくなってしまうのです。私たちがいくら長時間労働や残業代未払いを訴えても、「労働基準法」という最大の武器を手渡してしまった以上、ほとんど勝ち目がなくなります。

つまり、すべての企業にとっては、残業代を支払うメリットが一切なくなり、逆に、残業代ゼロ制度導入が同業他社より遅れるデメリットが甚大になる。失業者も増えるため、残業代を払わなくても、代わりの人材はいくらでも調達できる。その結果ははっきりしています。ごく一部の例外を除いて、すべての企業が合法ブラック企業になる、これが残業代ゼロ法案の論理的帰結です。

ブラック企業合法化で、日本経済が衰退するこれだけの理由

でも、そもそもどうしてブラック企業合法化が、経済成長戦略になるのでしょうか?おそらく、財界人や政治家の認識は、「人件費を削れば削るほど、企業の利益が増える、だから経済が成長する」というものです。でも、その考えは、企業の利益と経済成長を同一視するという時点で、誤った考えです。実際には、企業が従業員を酷使して長時間働かせ、人件費を削って短期的に利益を上げれば上げるほど衰退していくのが経済なのです。2000年代に日本経済が停滞したのはそういう事態だったのですが、ブラック企業合法化によって、必ずや日本経済は壊滅的な打撃を受けます。その理由を簡単に説明しましょう。

- 個人消費が大きく落ち込む。

「経済が復活しないのは若者が賃金に見合った分働かないからだ、残業代を払わなければ経済が回復する」、という財界=安倍の経済思想は倒錯した妄想です。

なぜか。経済活動はは生産だけでなく消費によって初めて成り立つ、その当たり前の事実を忘れているからです。どれだけ頑張って車を100万台作ろうと、買ってくれる人がいなければ売り上げになりません。どんなにみんなが欲しがるものを作っても、消費者に手持ちのお金がなければ売れるはずがないのです。

よく、若者に欲がなくなったから消費が停滞した、という文脈で「若者の車離れ」的なことを言う人がいますが、とんでもない話です。実際に起きているのは「金の若者離れ」だ、ということはある程度若い人はみな実感していることでしょう。

ともあれ、ブラック企業合法化によって、今でさえ相当部分非合法に不払いが多い残業代は、今後合法的に、一切支払われなくなります。その額は、少なく見積もっても年間10兆円以上です。それが仮に10兆円だとすれば、その10兆円分(から貯蓄に回っていた分を除いた金額分)、個人消費が落ち込むことになります。

- 企業の業績が悪化し、さらに人件費削減に

個人がどれだけ犠牲になっても、それで経済が成長すればそれで良いじゃないか、と考える人もいるでしょう。あなたが中小企業経営者だったら、そう考えたくなるのも無理はありません。ですが、残念ながら、実際には、すこし長い目で見れば、企業の業績も確実に悪化するのです。

なぜでしょうか。個人消費が10兆円落ち込んだら、ちょうど10兆円分、個人消費財を扱っている企業の売り上げが下がることを意味しているのです。

残業代を払わなくて済む法律が出来れば、一時的に会社は莫大な利益を得るでしょう。そして株価も上がり、景気が良いかのように感じるでしょう。その一方で、従業員の賃金は下がり続けます(これが「アベノミクス」の名の下でいま現在起きていることですね)。でも、そうやって会社が溜め込んだ分、労働者=消費者にお金が回らず、個人向け企業の売り上げは結果的に低迷する。小売業が低迷すれば、運送業も、卸売業も、製造業も、タイムラグの後、すべて売り上げが低下し、業績を著しく圧迫します。

繰り返しになりますが、特にホワイト企業ほど業績の悪化が顕著になるでしょう。需要不足による業績悪化にとどまらず、同業他社とのコストカット競争に耐えられなくなるからです。これに対処するためには、残業代不払い制度を導入する以外にありません。こうして日本経済全体がブラックになります。

- 給与所得総額に連動して、GDPも悪化する

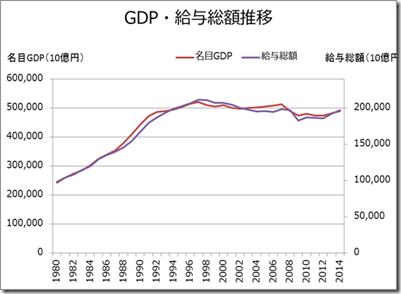

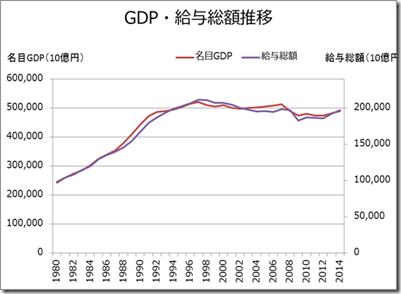

給与総額が下がり、個人消費が減り、企業の売り上げが下がれば、言うまでもなくGDPも下がります。実際のところ、給与総額こそがGDPを決定しているのです。グラフを見てください。

これは、直近24年間の名目GDPと給与所得総額の推移を表したグラフです。あえてGDPと給与総額の軸を変えて、グラフの重なり具合が直感的にわかるようにしましたが、ほとんど重なっていることがわかります。

名目GDPに対する給与所得総額決定係数を求めると、驚愕すべきことに、0.98でした(1が最大)。つまり、GDPの98%は給与所得総額が決めているわけです。経済全体で人件費を5%削れば、GDPも5%下がる。人件費を10%削減すれば、GDPも10%下がる。政財界は、「わあ、人件費が削れてこれだけ儲かった」と喜んでいますが、それは自分の血液を売って儲かったと喜んでいるにすぎないのです。

- 税収が減り、財政状況が悪化する

GDPが下がれば、とうぜん政府の財政状況が悪化します。所得が減ったので所得税収入も減り、年金・健康保険の収入も下がる。個人消費が減ったので、消費税からの収入も減ります。一時的に法人が利益を出しますが、法人税率が下がっていることと、長期的には利益が出ないため、税収は増えません。この状況を切り抜けるために政府はさらなる消費税増税で対応したら、さらに個人消費と企業の業績が悪化することになります。

- 失業者が増え、非正規雇用が増え、さらに賃金が下がる。

企業が残業代を払わなくても済み、また長時間労働を強いても一切のリスクがないならば、企業は従業員により長時間の残業を強いるようになるでしょう。一人あたりの労働時間が長くなれば、企業はより少ない人数で回せるようになります。余った人間は―失業します。個人消費低迷で仕事が減るのだから、なおさらです。

試算する時間がないのですが、どう考えても数百万人単位で失業者が増えます。失業者が増えれば、賃金は下がります。安い給料でこき使っても、代わりの人材が見つかりやすいからです。

ホワイト企業が駆逐されブラック企業ばかりになるため、正社員は全員「社畜」となり、体力的にギリギリの生活を強いられる。そういう働き方ができない人間、したくない人間は、どれほど家計が苦しくても、非正規雇用で働かざるを得なくなる。ブラック企業合法化によって正規雇用はさらに減り、賃金は下がり、非正規雇用が増えるでしょう。そうすれば、また給与所得総額が下がり、企業の業績が悪化し、GDPが急落する。日本経済は最悪の悪循環に突入します。

ブラック企業合法化によって何が起きるのか。賃金が大幅にカットされ、個人消費が激減し、失業者が増え、企業の業績が悪化する。日本経済はアベノミクスによって飛躍するどころか、逆噴射して縮小し続ける。

「この道しかない」、そのように断言し安倍晋三が進み続ける日本経済ブラック化の道は、日本経済衰退の一本道なのです。

最後に

最後までお読みいただいてありがとうございました。納得いただいた方は、手遅れにならないうちに、どうか身近な人にこの内容についてお伝えください。

ここまで議論についてきてくださった皆様に、もう一つだけ考えていただきたいことがあります。

そもそもブラック企業合法化による日本経済衰退、その要因をあえて二つにまとめれば、①需給ギャップの拡大 ②失業者層の急増 でした。

考えていただきたいのは、安倍政権の予期に反してGDPが低下し続け、政権基盤が危うくなったとき、安倍晋三や稲田朋美ならどのような「解決策」を選択するだろうか、という問題です。

需給ギャップを解消し失業者を減らし、政権支持率をアップするために、どのような手段をもって彼らは消費財と人間を蕩尽するでしょうか。そして、そのために必要な法的・外交的・経済的な準備はどのようなものでしょうか?

それを想像できた方は、その目でこれまで安倍政権がやってきたこと、そして今まさにやろうとしていることを眺めてください。すべてが一本の線で繋がって見えると思います。

・塩崎厚労大臣が語っていた、ブラック企業合法化法案の本音(BLOGOS 2016年7月1日)

※参院選後に通過する見込みの労働基準法改正案について、「ブラック企業合法化法案」が目的であると前回書きました。

さて、その制度がどのような目的なのか、については、私たちが詮索するより、当事者に語ってもらいましょう。それでは、塩崎厚生労働大臣、よろしくお願いします!

高度プロフェッショナル制度はまあ、1千万円以上もらっている人って、実は働いている人の4%くらいしかいないんですね。そのうちの1・5%は役員ですから、残り2・5%でそれも希望者だけとなればものすごく少ないところでスタートするんですけど、まあ、我々としては小さく産んで大きく育てるという発想を変えて、まあ、時間法制ではかからない、労働時間法制はかからないけど、健康時間ということで別の論理で健康はちゃんと守って、だけどむしろクリエイティビティを重んじる働き方をやってもらうということで、まあ、とりあえず入っていくので、経団連が早速1075万円を下げるんだといったもんだから、まああれでまた質問がむちゃくちゃきましたよ。

ですから皆さん、それはちょっとぐっと我慢して頂いてですね、まあとりあえず通すことだと言って、合意をしてくれると大変ありがたいと思っています。(ブラック企業被害対策弁護団 http://black-taisaku-bengodan.jp/siozakihatsugen/)

これは法案提出勅語の2015年4月20日、日本経済研究センターの「会員会社・社長朝食会」において100人の財界人を前に語った音声だそうです。

なぜこのような発言をしたかというと、4月6日に榊原経団連会長が記者会見で、

制度が適用される範囲をできるだけ広げていっていただきたい

実効性あるものにするには、(1075万円以上の)年収要件を緩和し、対象職種も広げないといけない

少なくとも全労働者の10%程度は適用を受けられるような制度にすべきだ。

(「年収1075万円以上」の要件緩和を 「脱時間給」めぐり経団連会長 : J-CAST会社ウォッチ http://www.j-cast.com/kaisha/2015/04/13232901.html

経団連会長の「残業代ゼロ制度の対象を広げてほしい」発言に、労働者から悲鳴http://irorio.jp/nagasawamaki/20150407/219526/)

といった発言があり、それに対する反発が大きかったようです。

そこで塩崎厚労大臣はたまらず、「みなさんの要求はわかってますし、私たちも同じ思いです。国民感情を荒立てずに合意を作っていくために、お願いだから目立つ発言は控えてください。あとから対象者を大きく拡大していきますから。」とお願いしたということです。

今は私たちに影響がないのだから、そのときに反対すれば良い、って思う人がいるかもしれません。でも、国会での議論なしに年収要件を少しずつ下げられて、1000万円を900万円にする厚生省令が出されたとき、私たちは反対するでしょうか?900万円が800万円になったら?・・・そうやって500万円が400万円になったら?あなたはいつ反対しますか?

私は、今反対します。ゆでガエルの実験台になる前に、釜に放り込まれる前に声を上げたいとおもいます。

・安倍内閣が進める「一億総社畜化計画」(BLOGOS 2017年7月9日)

※はじめに

最近、「ヒラ社員も残業代ゼロ」構想の全内幕 という記事について読み、驚愕しました。2年前の東洋経済の記事ですが、安倍晋三と経団連・経産省が「全従業員の労働時間規制・残業代規制の撤廃を計画していた」ことが、極めて詳細に書かれています。

もう一つ重要なことは、安倍の言う「一億総活躍」と「女性が輝く社会」というアイディアが、どういう意図のもと、どういう経緯で産まれたのか、二年後の今だからわかります。

「ヒラ社員も残業代ゼロ」構想の全内幕

「ヒラ社員も残業代ゼロ」構想の全内幕 東洋経済オンライン

http://toyokeizai.net/articles/-/38399

この記事は非常に具体的かつ緻密ですが、それだけに一読ではわかりにくいので、要点をかいつまんで説明します。

- 2014年4月22日、内閣府の経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議で、「労働時間と報酬のリンクを外す「新たな労働時間制度」を創設するとして、Aタイプ(労働時間上限要件型)とBタイプ(高収入・ハイパフォーマー型)が提示された。

- Aタイプは一見意味不明だが、内閣府副大臣の西村康稔、厚生労働副大臣の佐藤茂樹を中心に関係者が集ったその前の非公式会合では、「スマートワーク」という名前だった。

- その中身は、「本人の同意と労使合意さえあれば、どんな業務内容の新入社員でも労働時間規制が及ばず、残業代なし、深夜・休日割り増しなしで働かせることができる」というもの。この非公式会合の出席者からは、原案を問題視する声は上がらなかった。

- スマートワークの発案者は、経済産業省経済産業政策局長の菅原郁郎。ただし、第一次安倍政権時に「ホワイトカラーエグゼンプション」で失敗していることもあって、安倍周辺も慎重な物言いを隠せず、経団連も矢面に立つつもりがなく、強力な推進薬が不在。

- そこで菅原郁郎が着目したキャッチフレーズが「女性の活用」。柔軟な働き方を望む子育て世代や親介護世代の女性の活用のため、という建前に組み替えた。

- 22日の会合で安倍首相は「時間ではなく成果で評価される働き方にふさわしい、新たな労働時間制度の仕組みを検討していただきたい」と発言。また、5月1日にも「もっと柔軟な働き方ができるように労働法制を変えていく。やり遂げなければ日本は成長できない」と発言。この発言をきっかけに、労働規制緩和のレールが敷かれた。

この記事は、安倍内閣の本音を示す上で極めて重要な資料です。要するに、安倍政権と財界としては、全労働者に対して労働基準法を除外させて、深夜・長時間定額で働かせたいというのが本音。かつ、記事も「東洋経済」という非常に信頼できるソースです。この記事を読んだ人から、次々と「これは社畜化だ」「日本国民の奴隷化だ」という声が上がったのも無理はありません。

大事なことは、安倍政権としては、世論の声を非常に恐れているということ。記事でもかかれているように、労働規制緩和が「本音であるスマートワークまで近づくかは世論の動向次第」です。だからこそ私たちは、彼らの方便にとらわれず、彼らの本音を理解し、常にNOを突きつけていくことが大切だと私は考えます。

自民党改憲草案と一億総社畜化計画

ここで一つだけ、あまり語られていない補助線を引いておきます。2012年に自民党が出した改憲草案との関係です。私は以前、「ブラック企業合法化」の思想と、自民党改憲草案の精神は、根っこが同じであると書きました。

憲法改正と言うと、「9条」ばかり語られることが未だに多いですが、この草案の本質は「基本的人権の制限と、政府に対する国民の従属」にあります。たとえば、改憲草案の第12条は、のようになっています。

(国民の責務)

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。

(太字は現憲法からの変更箇所)

つまり、基本的人権は与えてやるけど、「公益及び公の秩序に反するな」ということです。これは、「給料出してやってるんだから、会社の利益のために何時間でも働くべきだ」というブラック企業の思想と合致します。それだけではなく、たとえ世論の反対があって「全従業員の社畜化」に失敗したとしても、この憲法改正が通れば、憲法を盾にブラック企業が全面的に合法化されることが十分に考えられます。

でも、憲法って抽象的なものだし、私たちの暮らしはあんまり変わらないんじゃないの?というのが多分大部分の日本人の感覚でしょう。確かに日本国憲法は、私たちの生活に直接関係していることは見えにくかった。それは日本国憲法が権力を縛るものだからです。

日本国憲法には、そもそも憲法尊重擁護義務というものがありました。それは、私たちの基本的人権を守るために、権力を委託されている人は日本国憲法を守らなければならない、というものです。

天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

自民党改憲草案は、憲法尊重義務は国民に課されています。

第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。

2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。

つまり、労働者が自分たちの権利(残業代や休暇その他)を主張するのは、「公益に反する」とみなされその人は憲法尊重擁護義務に違反したことになる。また、賃上げのためのストライキなどは、明らかに「公の秩序」に反することになる。

こんな憲法を、まさに政府の人間は擁護する義務を課されているわけです。つまり、国会議員が労働者の権利を擁護し、ブラック企業を再び非合法化しようとすると、「憲法尊重擁護義務」違反ということになります。

・案の定「みんな残業代ゼロ」へ――政府は企業の総ブラック化を推進するのか(President Online 2015年2月6日)

「残業代ゼロ」制度の原案が厚労省の審議会で示された。この制度は管理職以外の労働者の深夜労働、日曜・祝日労働などの労働時間規制の適用を外し、「残業代」の支払い義務をなくすものだ。

第1次安倍晋三政権下で導入が提案されたが、世論の反対に加えて、参院選を控えて断念した経緯がある。第2次安倍政権下で今度はアベノミクスの成長戦略の労働改革の目玉として、装いを変えて再浮上した。安倍首相にとってはリベンジの産物。しかも12月の総選挙で与党が圧勝し、制度の導入を阻む障害がなくなり、法案成立の可能性は極めて高い。

新制度の名称は「高度プロフェッショナル労働制」と呼び、対象業務は、金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)、コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務)、研究開発業務等。年収基準も1075万円以上の人が対象だ。

現状、年収1000万円以上は管理職も含めて3.9%しかいない。一見すると、ほとんどの人は「自分の仕事は対象業務ではないし、年収も高くないので関係ない」と思うかもしれない。しかし、そんなことはないのだ。

具体的な対象業務と年収基準は法律に明記されることはなく、「省令」に書き込むことになっている。法律に書くと、内容を変えるにはその都度、法改正が必要になり、与野党の国会審議を経なければならない。しかし、法律より格下の省令は国会審議を経ることなく、政府の意向で自在に変更できる。

対象業務については法律では「高度の専門的知識等を要し、業務に従事した時間と成果との関連性が強くない者」といった抽象的な文言だけが入ることになる。ということは省令で決めることになる具体的業務は、上記の業務以外に広がる可能性が十分にあるということだ。

もちろん年収基準の1075万円も引き下げられる可能性もある。じつは安倍首相自身も、年収基準について昨年の通常国会の民主党の山井和則議員との質疑応答(6月16日、衆議院決算行政監視委員会)でも引き下げる可能性を否定してはいなかった。

もう一つの「残業代ゼロ」法案に要注意

もう一つ、多くのサラリーマンの残業代に影響を与える法改正が提案されている。「企画業務型裁量労働制」の拡大だ。この制度は労使で話し合って1日の労働時間を9時間に設定すれば、8時間を超える1時間分の手当は出るが、9時間を超えて働いても残業代が出ない仕組みだ。

今、ブラック企業で問題になっている基本給に残業代を組み込む「固定(定額)残業代制」を法律で制度化したものといえばわかりやすいだろう。

しかし、現在の対象業務は「企画・立案・調査・分析」業務に限られ、労基署への報告義務など手続きが煩雑であるために導入企業はわずかに0.8%にすぎない。そのため経団連は企画業務型裁量労働制の対象業務・対象労働者の範囲の拡大と手続きの簡素化(定期報告の廃止と企業単位の一括届出の容認)を強く求めていた。これに対して原案では、経済界の要望に満額回答ともいえる内容を打ち出している。

まず、手続きについてはこれまで事業所単位で最寄りの労働基準監督署に届け出る必要があったが、本社一括届出を認めている。さらに半年ごとに求められる定期報告は、6カ月後に一度行えばよいということになった。そして対象業務は以下の2つが追加された。

(1) 法人顧客の事業の運営に関する事項についての企画立案調査分析と一体的に行う商品やサービス内容に係る営業の業務(具体的には、例えば「取引先企業のニーズを聴取し、社内で新商品開発の企画立案を行い、当該ニーズに応じた課題解決型商品を開発の上、販売する業務」等を想定)

(2)事業の運営に関する事項の実施の管理と、その実施状況の検証結果に基づく事業の運営に関する事項の企画立案調査分析を一体的に行う業務(具体的には、例えば「全社レベルの品質管理の取組計画を企画立案するとともに、当該計画に基づく調達や監査の改善を行い、各工場に展開するとともに、その過程で示された意見等をみて、さらなる改善の取組計画を企画立案する業務」等を想定)

対象業務については今ひとつわからないが、

(1)は提案型営業(ソリューション営業)を指す。お客の要望に応じて商品・サービスを提供する営業職に当たるが、極端に言えば、店頭販売や飛び込み営業以外の営業はすべて入ることになる。

(2)はもっとわからないが、事業運営に関する実施の管理と、いわゆるPDCAサイクルを回す人である。一見、管理職の業務のようにも思えるが、厚労省は「管理監督者をイメージしているわけではない。現場を支えていくプレイングマネージャー的な人」と答えている。

おそらく営業以外の人で、何らかのプロジェクトに従事している「プロジェクトリーダー」に当たる人だろうと思われる。そうなると、入社後数年程度の総合職社員も該当する可能性もある。実現すれば導入企業が大幅に増える可能性もある。

「年収に関係なく20~30代の多くが対象」

しかし、本当に“機能”するのか疑問だ。本来、裁量労働制の適用者は、自分の裁量で自由に仕事をやることができ、「出勤・退社時間の自由」が原則だ。政府も仕事と子育てとの両立が可能になると推奨している。

だが、現実はそうなっていない。導入企業の実態は裁量労働制を適用されていない社員より労働時間が長い上に、49.0%の人が「一律の出退勤時刻がある」と答え、40%超の人が遅刻した場合は「上司に口頭で注意される」と答えている(労働政策研究・研修機構2014年6月調査)。

法案が成立すれば、年収に関係なく20~30代社員の多くが対象になるだろう。経営者は善人ばかりではない。納期に間に合わないから、目標未達だからとか、会社の都合でいろいろ理由をつけて遅くまで働かせる経営者も出てくるだろう。

そうなると自由な働き方どころか、長時間労働をさせられた上に残業代も支払われなくなる。「裁量労働制の拡大」というもう一つの「残業代ゼロ制度」の行方も注目するべきだ。