すごくためになるので無断転載

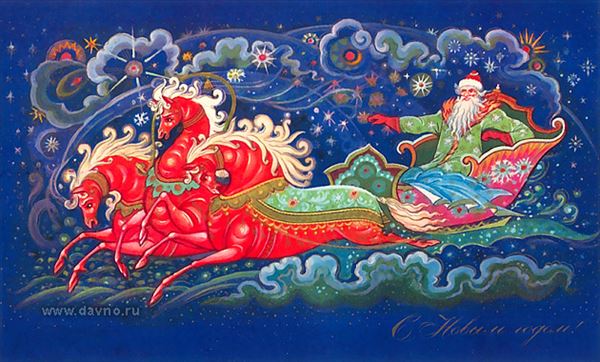

・ソ連にクリスマスは存在しなかったけどお正月はあった

ヨールカ

ジェット・マロース

現在では白か青が認められているとのこと。

ロシアのお正月の歴史

クリスマス終了のお知らせ

お正月の復活

スネグーラチカ

ヨールカとヨールカ

※世界創造紀元

世界創造紀元(せかいそうぞうきげん)は、東ローマ帝国(ビザンティン帝国)で公式に使用された紀年法。ビザンティン暦(英語:Byzantine calendar)とも呼ばれる。988年に皇帝バシレイオス2世により導入され、1453年の帝国滅亡まで使用された(それ以前のレオーン6世の時代から一部では使用されていた)。

東ローマではいわゆる「西暦」は使用されておらず、当初は古代ローマ時代からの伝統を受け継いで、その年の執政官の名で年を呼んでいた。しかし、541年に官職としての執政官が廃止され名誉称号になってしまうと、15年周期の会計年度であるインディクティオを使用するようになった。ただし、インディクティオは15年周期であるために単に「第3インディクティオ」などとすると、どの年のことなのか分からなくなってしまう可能性があった。そこでこの世界創造紀元が導入されたのである。

実質的にはユリウス暦であるが、月名がラテン語からギリシア語に翻訳されており、また1年の開始が9月1日に置かれていた(ちなみに、インディクティオは9月始まりであった)。世界創造紀元元年は西暦に直すと紀元前5509年~5508年にあたり、旧約聖書の『創世記』にある天地創造についての年を逆算して設定された[1]。

東ローマ帝国における1年の開始は462年頃に9月1日に変更され、537年には公式に9月1日が新年の始まりと制定された。しかし10世紀に至るまで、東ローマ帝国の歴史家たち、たとえば告白者マクシモス、告白者フェオファネス、ゲオルギオス・シュンケロスらは、3月25日を新年の始まりとして使い続け、紀元前5508年を元年として年を数えていた。またローマ帝国が東地中海世界を支配して以来、ラテン語の月名はギリシア語に直して用いられていた。

閏は元来のユリウス暦と同様閏年に、3月1日の6日前を二回にすることで設けられた。すなわち2月24日が二回設けられる。

重要な年

- 元年:天地創造の年とされた。

- 4755年 (紀元前753年) :ローマ創建。

- 4841年(紀元前667年):ビュザンティオン創建。

- 5502年(紀元前6年)頃:イエス・キリスト生誕。

- 5541年(紀元後33年)頃:イエス・キリスト刑死と復活。

- 5838年(330年):コンスタンティノポリスがローマ帝国の都となる。

- 5888年 (380年) :キリスト教がテオドシウス1世のローマ帝国の国教となる。

- 5903年 (395年) :テオドシウス1世の死後、ローマ帝国が東西に分割される。

- 6045年 (537年) :ユスティニアヌス1世が勅令で世界創造紀元による年代表記にインディクティオの使用を義務付ける。

- 6118年 (610年) :東ローマ帝国の公用語がラテン語からギリシア語に変更される。

- 6496年(988年):世界創造紀元がはじめて公式に使用される

- 6562年 (1054年) :東西教会の分裂:正教会とカトリック教会が分裂する。

- 6712年 (1204年):第4回十字軍によるコンスタンティノポリスの劫略。占領軍によりラテン帝国が樹立される。

- 6769年(1261年):東ローマ帝国の再建。ミカエル8世パレオロゴスにより、金地に双頭の黒鷲の旗が帝国の国旗として制定される。

- 6961年 (1453年):帝国の最終的な滅亡。

東ローマ人の世界観によれば、ローマはその建国から東ローマ帝国の滅亡まで約2000年続いたことになる。

東ローマ帝国の国教であった正教会では、この紀年法が帝国の滅亡後も長く使用された。ロシアでは西暦1700年まで世界創造紀元を使用していた。正教会の幾つかの少数の教会では、現在も使用されている(日本ハリストス正教会は基本的に西暦を用いている)。

脚注

- ^ この算定に使用されたのは、ヘブライ語聖書ではなく、ギリシア語七十人訳聖書である。ヘブライ語本文に基づく算定と七十人訳に基づく算定では1000年以上の開きが生じる。