はい! 奈央です。

Stay Home ! でゴールデンウィークの最中、オタクのブログで暇つぶししてくださいね。

年輪年代法というのは、年輪の幅の暦年標準パターンを作成しておいて、未知の対象木材の年代を決定する方法でしたよね。

年輪年代法年輪グラフの一例 Kazz zzak(+あい)HPよりお借りしました。

ところがね、日本のような温暖で湿潤な地域では,森林内で樹木が密生していて,気候変動よりも光を巡る個体間の競争のような局所的な生態学的要因が年輪幅の変動を規定することが多いんだそうです。

また、日本では木の種類がとても多く、しかも年輪幅の変動パターンは樹種ごとに異なるため、針葉樹に比べて年輪数が少ない広葉樹材には、年輪年代法を適応するのは難しいんだそうです。

こうしたさまざまな困難を一気に解決できる可能性のある指標として、年輪中のセルロースの酸素同位体比が注目されてきたのです。

さて、酸素には3種類の安定同位体:16O、17O、18Oがあるんですね。

通常、酸素といえば 16O で、天然存在比は99.762%です。

16O の存在比が大きいのは、恒星進化論によって説明されていて、太陽の核融合反応の過程で合成されたのです。

一方、17Oは恒星の水素燃焼層で、18Oはヘリウムが豊富な層で合成され、天然存在比がそれぞれ0.037%、0.204%と微量です。

酸素の安定同位体

コトバンクHPよりお借りしました。

ここから先は、総合地球環境学研究所教授の 中塚武氏 が第336 回京都化学者クラブ例会(平成30 年6 月2 日)で講演された内容:

樹木年輪セルロースの酸素同位体比が明らかにした日本史の背後にある気候変動

を基に、お話させてくださいね。

下のa図は、信州大学構内の演習林で無作為に選ばれたアカマツ、カラマツ、スギの各3個体の年輪幅を比較したものです。

図から分かるように、同種間ではその変動パターンに類似性が見られるものの、樹種が違うと変動パターンの同調性はほとんど見られませんね。

信州大学構内で採取された3樹種3個体の年輪幅

ところが、b図の酸素同位体比で見ると、個体間だけでなく、樹種間でも高い相関性が認められますね。

これは、どうしてなんでしょうね。

信州大学構内で採取された3樹種3個体の年輪セルロース酸素同位体比

中塚 武 氏はまた、2017年度 組織と材質・年輪研究会において、次のような発表をされておられます。

同位体比分析装置などの進歩により、1 年輪ごとの値だけでなく、年輪内の細かな変動まで連続的に測定することも可能になった。

沖縄の名護で採取したリュウキュウマツを用いて、年輪内の詳細な酸素・炭素安定同位体比(Δ18O、Δ13C)を測定し、同時期の沖縄南部での日照時間と相対湿度との関係を比較した結果、下図のように、Δ18O は相対湿度と、Δ13C は日照時間と良く対応していることが分かった。

他の個体においてもΔ18O と相対湿度との対応関係は認められたが、Δ13C は日照時間との対応関係は明確ではなかった。

でもなぜ、年輪内で酸素と炭素の同位体比が変化するのでしょうね。

中塚氏らは、葉内で水が蒸散する過程では、蒸発および拡散の際に、軽い酸素16Oからなる水分子が優先的に失われるので、葉内では重い酸素18O からなる水分子が濃縮されているからだそうです。

一連の過程を連立方程式を解くと、葉内水の酸素同位体比は,相対湿度とは負の相関、降水同位体比とは正の相関を示すのだそうです。

年輪セルロースの酸素同位体比を規定する葉内水の酸素同位体比の変動メカニズム

(εe とεkは,それぞれ「水の蒸発」及び「水蒸気の拡散」の際の平衡論及び速度論的な同位体分別係数であり共に+の値)

以上の分析・解析手法のみならず、いくつかの試料調整手法や、樹齢効果といわれる影響を分離するためのブレークスルーを経て、年輪の「幅」の代わりに「セルロース酸素同位体比」を年輪年代決定のパターンマッチングの指標に使う「酸素同位体比年輪年代法」が確立していったのです。

現在までに、日本列島のさまざまな地域から,縄文時代中期(紀元前3千年頃)以降のさまざまな時代の酸素同位体比の標準年輪曲線が得られてきているのです。

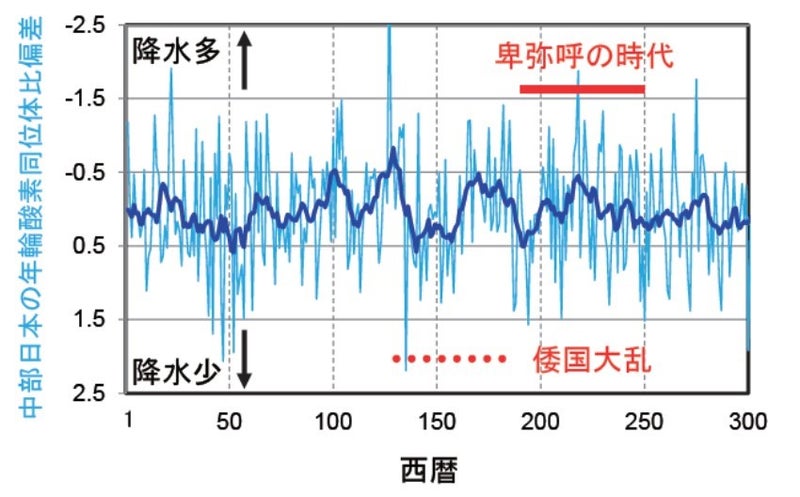

面白いことに、相対湿度は降水量と正の相関を示すので,結果的に酸素同位体比の標準年輪曲線は、過去の降水量を反映するのです。

その結果、西暦150年前後、いわゆる魏志倭人伝にいうところの倭国大乱の時期は、異常に乾燥した時代が続いたことがわかります。

つまり、この時代は乾燥による飢饉が倭国大乱の一因であったのでは?と考えられますね。

弥生時代後期(1 世紀から3 世紀前半)の気候変動と社会応答

最後に、中塚氏らは、以上から、セルロース酸素同位体16O比の年層内変動データは、月単位ないしそれ以上の高時間分解能で過去の湿度変動を復元するツールとして有用であり、年輪内炭素同位体13C比データは、過去の日照時間を復元するツールとして利用できる可能性がある。

つまり、長期にわたる肥大成長のフェノロジー(生物季節学)を推定する「過去に遡るデンドロメータ(樹木の幹周りの生長量を計測するセンサー)」として利用できる可能性がある。

面白いですねー! ぞくぞくしてきます!

はい! 以上で年輪のエトセトラは終わります。

オタクの話しを読んでいただいてありがとうございました。

次からは、炭素14年代法についてのエトセトラに続きまーす。

それじゃ、またね。