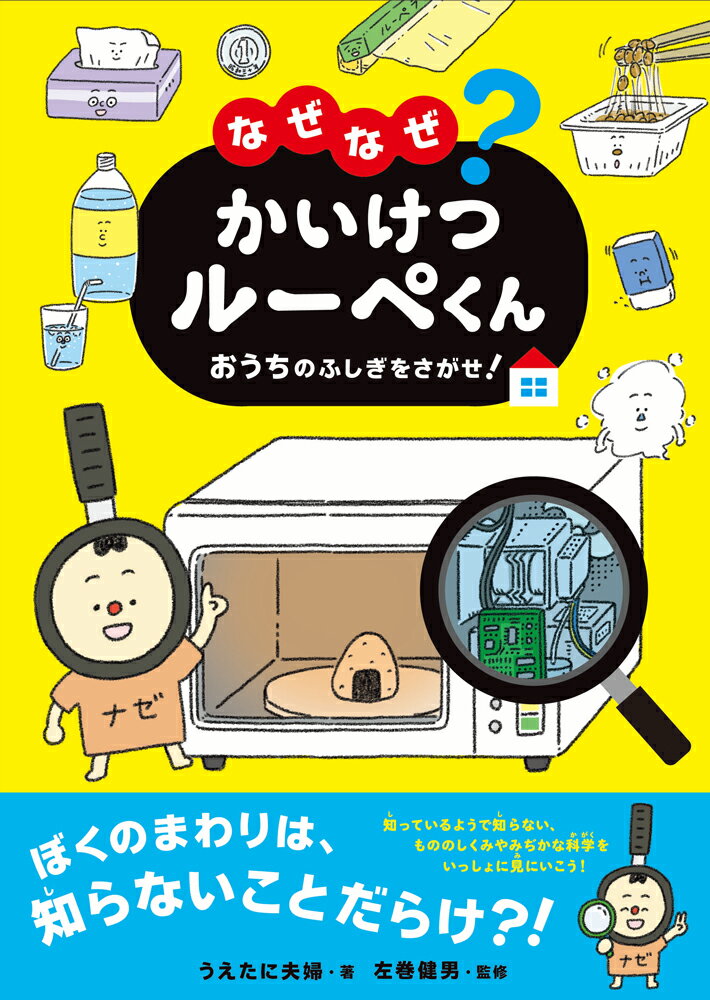

おうちの「なんで?」を楽しく解決。

身近な仕組みから探究心を育てる本📖

アラフォーパートのあまおう

地方の中高一貫校の中学受検を目指す、

小学校2年生のあーちゃん

今回のルーペくんの本は、

これまでのものに比べると少し低年齢向け

でも、内容はとても丁寧で、

細かいところまでしっかり説明されていて、

「やさしいのに浅くない」本だなぁと感じました

本当に良い本だと思う

近所に住む、飛行機が大好きな科学に興味持ち始めの5歳の子に

プレゼントしたいなぁと思っているくらい

幼稚園児からでも楽しめそうです

(文字が読めるかはさておき

そんななぜなぜ期ど真ん中の子にぴったりなのが、この本

B5判(257×182mm)の絵本サイズなので、

少し大きめです![]() その分、文字も大きい

その分、文字も大きい![]()

ハードカバー仕様の全96ページです

![]() おうちの中には、

おうちの中には、

実はたくさんの「ふしぎ」が隠れています。

![]() どうして冷蔵庫は冷えるの?

どうして冷蔵庫は冷えるの?

![]() どうして蛇口をひねると水が出るの?

どうして蛇口をひねると水が出るの?

![]() どうしてトイレの水は流れるの?

どうしてトイレの水は流れるの?

毎日当たり前に使っているものほど、

子どもに、ちゃんと説明しようとするのは

意外とむずかしい💦![]()

この本では、

ルーペくんと一緒にそのふしぎをのぞきこみながら、

マンガと図解でやさしく仕組みを教えてくれます![]()

▲ルーペくん![]()

![なぜなぜ?かいけつルーペくん おうちのふしぎをさがせ! [ うえたに夫婦 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/1756/9784756251756_2.jpg)

![]() むずかしすぎず、でもきちんと本質に触れている。

むずかしすぎず、でもきちんと本質に触れている。

だからこそ、低学年はもちろん、

幼児期の「なんで?」にも寄り添ってくれる本です![]()

![]()

![]() 身近なものの仕組みを知ることは、

身近なものの仕組みを知ることは、

理科の土台づくりにもつながるなぁと感じました

ビーカー、フラスコ、試験管、ピペットなども載っていてちょっと危険な香りのする大人の道具に

幼児期や低学年にはワクワクすると思います![]()

![]()

この本では、そんな道具や器具を

「どんなときに使うの?」

「どうしてこの形なの?」

という疑問を、マンガと図鑑で楽しく知ることができます。

![]() 専門用語ばかりではなく、

専門用語ばかりではなく、

低学年でも「なるほど!」と思えるレベル感がちょうどいいです![]()

おうちはいちばん身近な実験室ですね![]()

自由研究のタネ作りにもつながりましたし

身近なものの仕組みを知ることって、

本当に、理科の土台づくりにつながっていくんだなぁ![]()

![]() さて。本日学級閉鎖でお休み中のあーちゃんです

さて。本日学級閉鎖でお休み中のあーちゃんです

朝からワクワクでクロムブックを開き、自室で早々と30分前に待機![]()

ネットで朝の会をやるんだ![]() とルンルンで

とルンルンで

「まだ2人しかログインしてないよ」や「先生のログインきた![]() 」と

」と

話しながら楽しそうにしていました![]()

![]()

わたしはそれを横目に、お仕事の準備をしてました![]()

学級閉鎖でもこうして活動してくださる先生方に感謝です![]()

ではでは![]()

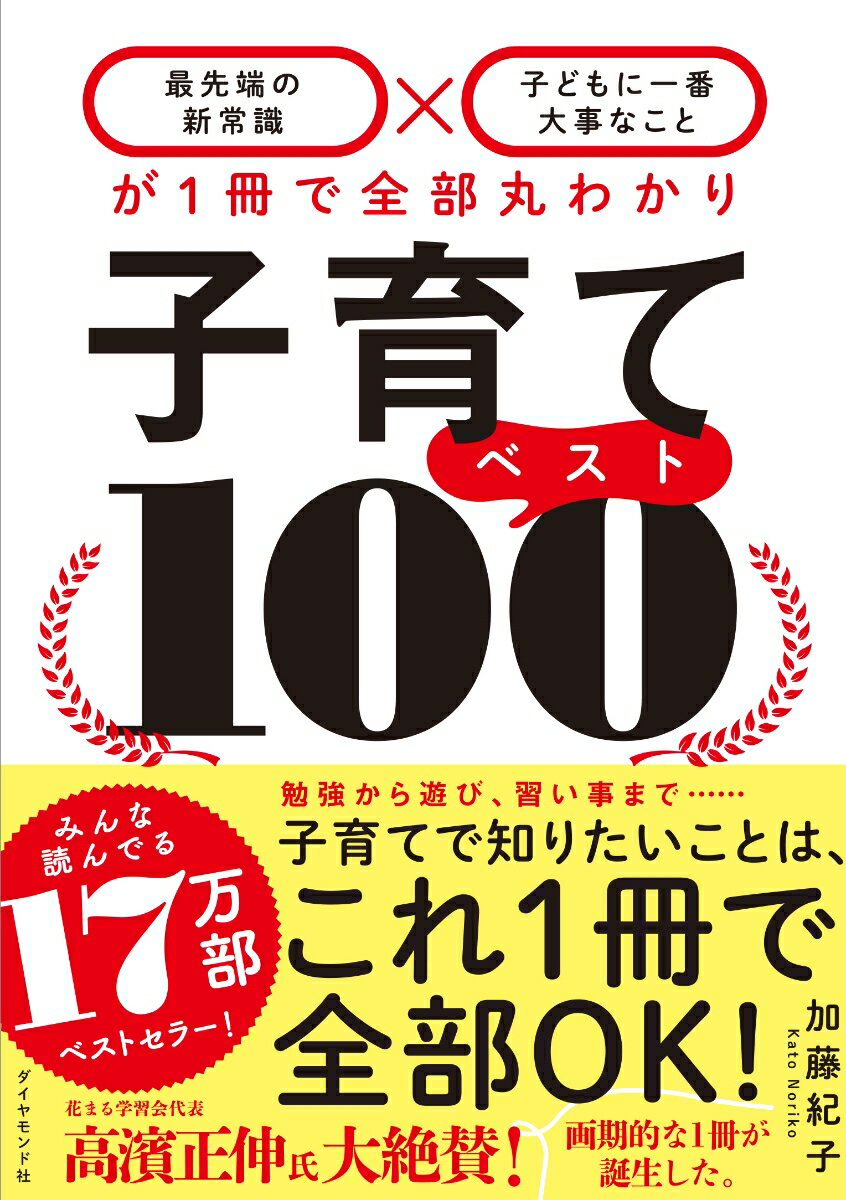

![]() 中古でお安く買えるのもありました

中古でお安く買えるのもありました![]() ベストバイだと思います

ベストバイだと思います![]()

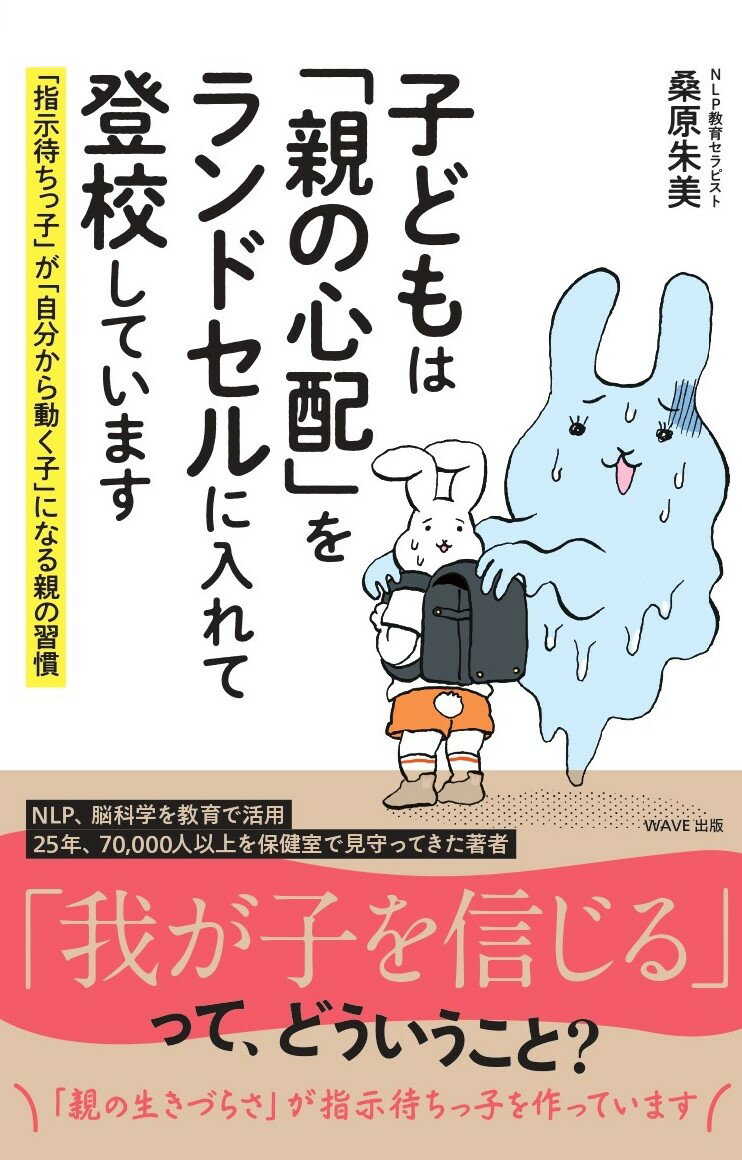

▼以前ご紹介した、うえたに夫婦さんの本はこちら

![]() あまおうがまとめた育児書の本メモぶろぐを

あまおうがまとめた育児書の本メモぶろぐを

まとめてみました![]()

![]()

定期的に追加したり更新します![]()

よろしければご参考くださいませ![]()

▼ THE CHILD CODE 「遺伝が9割」そして、親にできること わが子の「特性」を見抜いて、伸ばす まとめ▼

思考力・アイディンティティの確立

子育てに関しての誤解

子どもの遺伝子的気質に働きかけることが重要

子どもの遺伝子的気質

外向性が高い子と低い子

外向性と内向的の感想

外向性が高い子のサポート

内向的な子へのサポート

内向的な子へのサポート②

子どもの情動性①情動性を成長につなげる

子どもの情動性②おしおきの正しいやり方

子どもの情動性③しつけとしての報酬とおしおき

子どもの情動性④一緒に解決策を考えて導く

子どもの自制心、知能、健康、経済状況

子どもの自制心を養う8個のキーワード

子育て4タイプ 成績が良く社会性があるのは

保護者は子育てについて話し合うこと

内存化と外在化