数日前に、リストの宗教曲について記事投稿しました。

それから、リストの作曲した音楽についてあれこれと興味がわき色々聴いてみたりしています。まずは「ファウスト交響曲」、「ダンテ交響曲」。

そして、その後はやはり一連の交響詩を、と思ったのですが・・・

考えてみると交響詩と言うものを世に出したのはリスト、と言うふうに一応覚えてはいたのですが、それが何曲あってどういう時期にどのように作曲されたのか、など全く知識もありませんし、一応「前奏曲」と言う交響詩を聴いたことはありましたがそれ以外全く聴いたこともなかったはずでリストという音楽家のネームバリューと比べ(ピアノ曲を除く)その作品群の存在感の無さにあらためて驚きます。知識が無いのは私が不勉強だという事かも知れませんが、ネットでCDやデジタル音源を探してみても録音自体あまり多くは無いようです。交響詩では第3番の「前奏曲」は比較的見つかりますが、それ以外で簡単に見つかるのは第6番「マゼッパ」と言う曲くらいでしょうか・・・。(この曲はカラヤン/ベルリン・フィルが録音しています。)

「交響詩

リストは標題音楽に交響詩というジャンルを確立した。彼は13曲の交響詩を作曲しているが、今日『前奏曲』以外が演奏されることはまれである。

『人、山の上で聞きしこと』(Ce qu'on entend sur la montagne) S.95/R.412, 1848-56年 [約30分]

『山岳交響曲』(Berg-Symphonie) とも。

『タッソー、悲劇と勝利』(Tasso, lamento e trionfo) S.96/R.413, 1848-54年 [約21分]

『前奏曲』(Les préludes) S.97/R.414, 1848-53年 [約15分]

『オルフェウス』(Orpheus) S.98/R.415, 1853-54年 [約11分]

『プロメテウス』(Prometheus) S.99/R.416, 1850-55年 [約13分]

『マゼッパ』(Mazeppa) S.100/R.417, 1851-54年 [約16分]

『祭典の響き』(Festklänge) S.101/R.418, 1853年 [約20分]

『英雄の嘆き』(Héroïde funèbre) S.102/R.419, 1849-54年 [約27分]

『ハンガリー』(Hungaria) S.103/R.420, 1854年 [約23分]

『ハムレット』(Hamlet) S.104/R.421, 1858年 [約14分]

『フン族の戦い』(Hunnenschlacht) S.105/R.422, 1856–57年 [約15分]

『理想』(Die Ideale) S.106/R.423, 1857年 [約27分]

『ゆりかごから墓場まで』(Von der Wiege bis zum Grabe) S.107/R.424, 1881-82年 [約14分]」(Wikipedia フランツ・リスト より)

今日はハイティンク指揮ロンドン・フィルによる「リスト 交響詩全集」を第1番から順に続けて聴きました。(全部聴いてしまおうか、と思っていたのですが・・・、まずは第6番まで。残りは明日に(笑))

Liszt: Complete Tone Poems, Vol. 1 London Philharmonic Orchestra

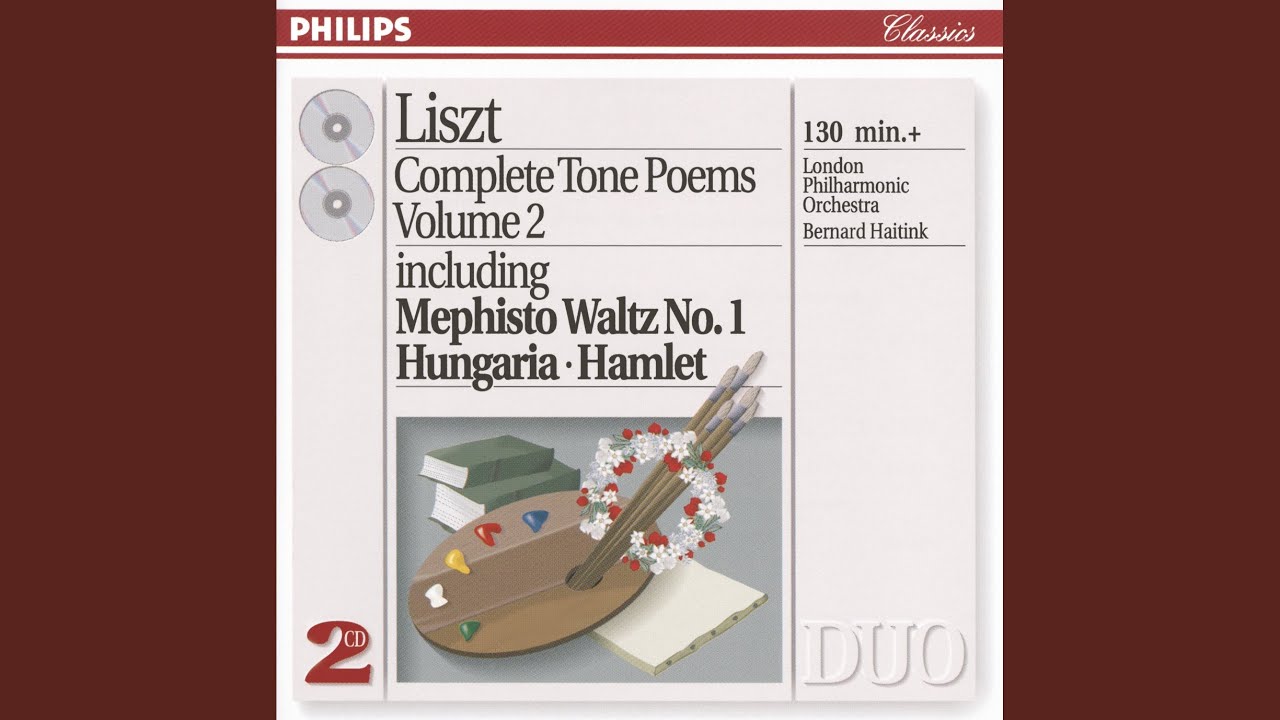

Liszt: Complete Tone Poems, Vol. 2 London Philharmonic Orchestra

それぞれの音楽の完成度の高さに感心します。聴き応えのある音楽。ハイティンク/ロンドン・フィルも勢いのある素晴らしい演奏です。

冒頭に掲載した動画は交響詩第6番「マゼッパ」。

「『マゼッパ』(Mazeppa)は、フランツ・リストの音楽作品。この題名は複数の作品に付けられているが、ピアノ作品『超絶技巧練習曲』の第4番 (S.139-4) 、および交響詩の第6番 (S.100) がよく知られている。他にはこれらの元となったピアノ曲、およびピアノ連弾および2台ピアノのための編曲がある。

(中略)

管弦楽曲

交響詩第6番「マゼッパ」S100

(中略)

概説

ユーゴーの叙事詩『マゼッパ』に基づく標題音楽である。ピアノ曲『マゼッパ』と同じ題名ではあるが、単なるその管弦楽編曲版ではなく、同じ曲想を持った別の作品と言えるほど内容と規模が拡大されている。最初にコラールが混じった激しい闘争が来てそれが一旦静まり、トランペットのファンファーレを経て最後の勝利の大行進曲がやってくる。戦闘後の曲の展開などは、むしろ交響詩第3番『前奏曲』や交響詩第13番『ゆりかごから墓場まで』に似ている。」(Wikipedia マゼッパ (リスト) より)

華やかで勢いの有る音楽。オーケストラもとても気分良く演奏している感じがあります。リストの音楽的表現力の幅広さを充分に感じさせてくれる曲です。ハイティンクと言う人、どちらかというと地味な演奏家というイメージを持っていましたがまだ若かった頃のこの演奏、なかなか聴かせてくれます。

この曲にしろ、このディスクの他の曲にしろ、聴けば聴くほどどうしてもっと演奏されないのか、聴くほどに不思議になります。

こちらは、カラヤン/ベルリン・フィルによる「マゼッパ」 これも凄い!

「マゼッパ」はピアノ曲にもなっています。

「ピアノ曲

概説

一連の作品の原型となったのは『12の練習曲』S.136/op.1 (op.6)(1826年)の第4曲である(アレグレット、8分の6拍子)。これはまだリストが15歳の時の作品で、師カール・チェルニーの影響が見受けられる。この初版では後に用いられる三度のフレーズが左右の手でやり取りされる。これが1837年に改作されて主題が追加され、『24の大練習曲』(実際は12曲)のうちの第4曲、練習曲ニ短調(S.137-4)となった(アレグロ・パテティコ、4分の6拍子)。イヴァン・マゼーパのポーランド時代に着想を得たヴィクトル・ユーゴーの叙事詩『マゼッパ』(1828年)に感銘を受けて作曲したと言われ、1840年に改作 (S.138) した際に『マゼッパ』と題名を付けられ、単独で出版された。その後、1851年にこれを基に第6番の交響詩として作曲、また同年にピアノ曲としての改作も行い、現在一般に取り上げられる『超絶技巧練習曲』の1曲にした。

『超絶技巧練習曲』版は3段譜で書かれており、演奏には高度な技術が必要となる。

(中略)」(Wikipedia マゼッパ (リスト) より)

辻井伸行 / リスト: 超絶技巧練習曲集 より 第4曲 マゼッパ

交響詩全集 ハイティンク&ロンドン・フィル

どんな作品にも真摯に向きあい、演奏・録音にあたってはオーケストラと入念なリハーサルを積み重ね、常にベストを尽くしてきたハイティンク。そんな誠実な姿勢が、PHILIPSレーベルのカタログ・ビルダーともいうべき広範な作品のセッション・レコーディングを実現させたのは誰もが認めるところですが、今回、デッカからボックス化されるリストの交響詩全集(とメフィスト・ワルツ第1番)でもその高度な実力は明らかです。

音によってストーリーや情景を描く「交響詩」という楽曲スタイルを考案し、神話や戯曲のほか、戦争などもテーマに、次々と作品を書いていったリスト。晩年の『ゆりかごから墓場まで』以外はすべて40代の作品で、気力みなぎるリストの筆力をうかがうことのできる力作が揃っています。

人生は死への前奏曲であるというテーマでも有名な『前奏曲』や、超絶技巧練習曲の難曲を拡大した『マゼッパ』、フランス7月革命に刺激されて着手しながらも未完に終わった『革命交響曲』から転用された『英雄の嘆き』、ダイナミックな『フン族の戦い』など、聴きごたえのある作品をバランス良く細部まできっちりと描きあげるハイティンクの手腕とロンドン・フィルの技量、そしてアナログ完成期のPHILIPSの録音技術も申し分のないものです。