「かわいい」が世界共通語になってどれだけ経つだろう。若い頃にフランスに住んでたとき、日本趣味のフランス人が使ってたが、今では使い方も変わったがよりメジャーな言葉になった。少し前まで住んでた中国のかわいいは本来「可愛」(クーアイ)と言うが、これはあくまで子ども対象の言葉であり大人に使うのは失礼になる。だからkawaiiを使う。

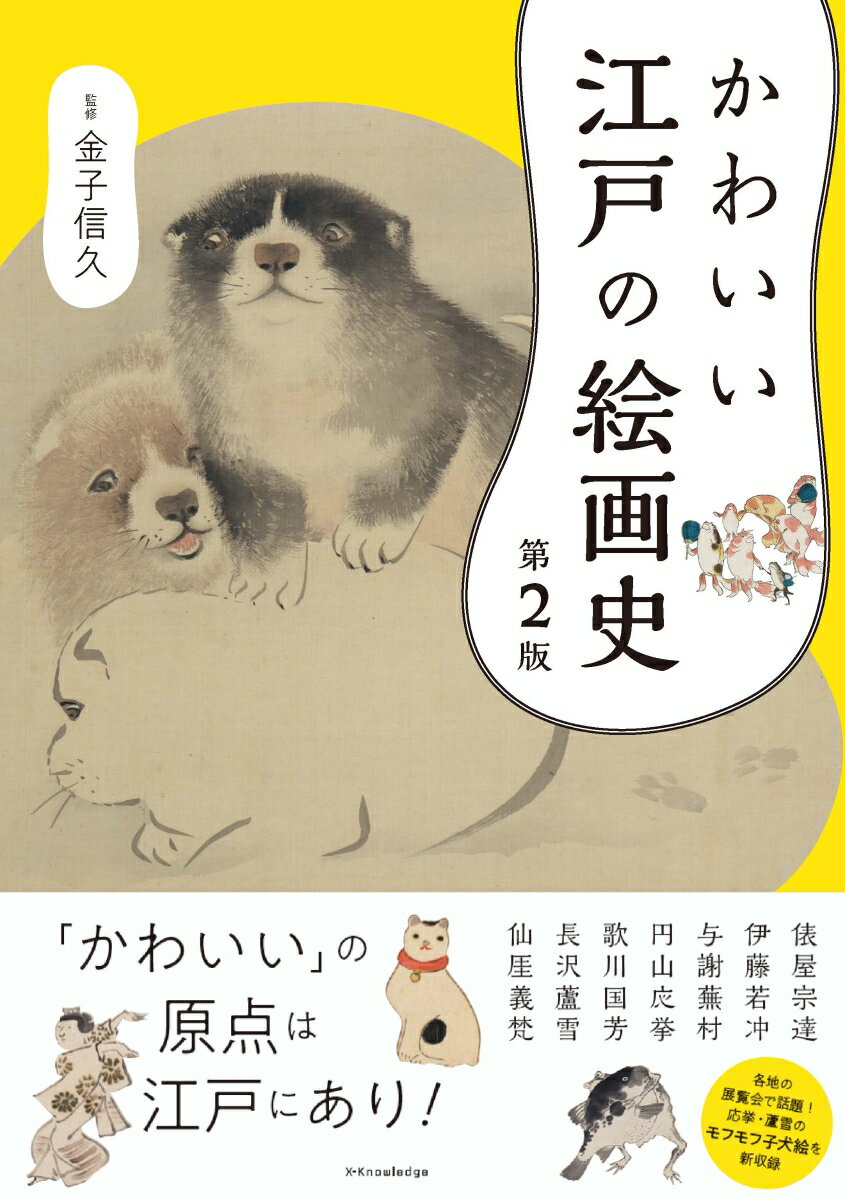

さてさて、かわいい絵画は江戸に始まるという絵画史の本を読む。著者によるとその開祖は俵屋宗達だそうだ。あの国宝、風神雷神図屏風を描いた人だ。その一方で独特の水墨画で動物のかわいい絵を描いている。そこから始まる数々の画家たち。

幽霊画のイメージが強いが円山応挙のモフモフの犬がかわいい「雪中竹梅狗子図」とか長沢蘆雪の、猫のような顔をした「虎図襖」。18世紀の日本で虎は中々見れませんからね。どんな描き方をしたのか、勇猛さと可愛さを併せ持つ素敵な虎です。

わざと下手に描く与謝蕪村のウサギもかわいい。このあたりからデフォルメが始まる。

歌川国芳の「ほうづきつくしゆうれい」にある、幽霊に見立てたトウモロコシを見て驚き腰を抜かすほおずき人間の様子がよい。漫画ではよく見るが、驚いた時に人間はリアルにこういう姿勢になるものなのかわからないが、そのおバカ加減も含めてなんともかわいい。

そして江戸かわいい絵画の真骨頂は仙厓義梵の「犬図」。完全にリアルを捨てている。「きゃふん、きゃふん」という鳴き声が書かれている。なんだその鳴き声は!キュンキュンしてしまうじゃないか!

こういう絵画は掛軸や襖絵も良いけれど白い額に入れてリビングに飾りたい。良いものは時代を超えて良いですよね。