少し体調を崩し、久しぶりのブログ。

いいねを頂いてたのにお伺いすることができず(遅れて)申し訳ございません。

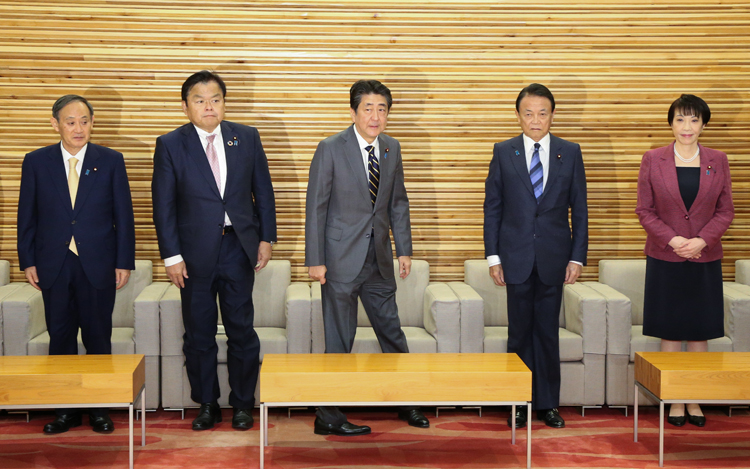

安倍政権から閣議決定の乱発が目立つようになりました。

2020.01.28

安倍長期政権は国会の議決がいらない、いわば “安倍勅令”ともいえる「閣議決定」を乱発して行政府の役人たちを従わせ、政権の不祥事にフタをして思うままに政治を進めようとしている。

例えば、安倍首相主催の「桜を見る会」に反社(反社会的勢力)とみられる人物が出席していた問題では、「反社の定義が困難」ということにすれば、“反社が桜を見る会に出席していたかどうかは判断できない”という理屈で言い逃れできる。反社対策に力を入れる政府方針に逆行する前代未聞の閣議決定をした。

また、桜を見る会で「安倍首相夫人の招待枠」があったとされる問題では、森友学園問題の時に続いて昭恵夫人が「公人」か、「私人」かが議論になったが、首相夫人は公務員ではないから、いくら国費を使っても公人としての責任や義務はないという閣議決定を行った。

そして小泉進次郎・環境相の国際会議での意味不明な「セクシー」発言についても政府のこんな正式な解釈が決定された。

〈小泉環境大臣の発言における「sexy」という語については、(中略)正確な訳出は困難であるが、例えば、ロングマン英和辞典(初版)によれば、「(考え方が)魅力的な」といった意味がある〉(2019年10月15日)

いずれも、野党の質問主意書に対する答弁書として閣議決定され、安倍首相名で国会(衆院議長)に提出されたものだ。

世界各国を見渡しても、「sexy」の訳まで政府が閣議決定するのは日本くらいだろう。国民からすれば、質問する側も、こんな答弁書を出す政府も、何やってんだかと思いたくなる。いったい、誰が書いているのか。元文部科学官僚の寺脇研・京都造形芸術大学教授が語る。

2014年7月1日には、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行いました。

内閣が閣議決定をするということは、内閣の構成メンバーが正当な権限を持っているということが大前提。

その前提は、国会議員が正当な選挙で選ばれた民主的な代表者が国会を構成し、その国会議員から指名された総理大臣が内閣をつくりましたと言う大前提が必要。

今(2014年当時)の衆議院も参議院も、最高裁判所から違憲状態の選挙で選ばれた人たちだということを明確に断じられてしまっている。

違憲の状態、つまり憲法違反の状態の選挙で選ばれた。

憲法98条1項には、憲法に違反する国家行為はすべて効力を有しない、無効だとはっきり書いてある。

その憲法98条1項から素直に考えれば、違憲の状態の選挙で選ばれた国会議員は、いわば無効な選挙で選ばれた国会議員に筋としてはなる。

ですから、民主的な正当性が全くない人たちが国会議員となり、そこから選ばれた内閣総理大臣ということになると、実はその国会議員や内閣でやってることは、主権者国民の民意と全くかけ離れたところ行われている茶番劇にすぎない。

違憲の閣議決定である以上、それに基づいて行われる法律制定を含むすべての行為は効力を有しない、ということになります

【前文】

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

【憲法98条】

この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

【憲法99条】

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ

【憲法14条】

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない

昨年十月末の衆院選を振り返ってみます。

最多の約六万七千票を得て当選したのは、早稲田夕季氏(立憲民主党)でした。二位は約六万四千票の浅尾慶一郎氏(当時は無所属、現自民党参院議員)で落選。

三位が約四万八千票の山本朋広氏(自民党)でした。

でも、得票率が約23%にすぎない山本氏は比例南関東ブロックで「復活当選」したのです。山本氏は旧統一教会問題の渦中にいますが、小選挙区で二番目の人が落選で、三番目が当選するとは…。マジックを見るようです。

同じ現象は他にも…。名古屋市中村区などを選挙区とする「愛知5区」では、一位の神田憲次氏(自民)が当選。二位の西川厚志氏(立民)は落選で、三位の岬麻紀氏(日本維新の会)は比例東海ブロックで当選なのです

◆多数派への変換装置

現行制度のマジックは、まだあります。得票率と議席数があまりにも乖離(かいり)しているのです。

上智大学の中野晃一教授(政治学)によれば、小選挙区だけに着目すると、昨年の衆院選では自民党は48%の得票率なのに、65%の議席を得ているそうです。

「二〇一七年の総選挙では自民党は得票率48%で、74%の議席を得ました。得票上の少数派を議席配分上の圧倒的な多数派に変換するマジック装置が小選挙区制です」と中野教授は指摘します。

現行制度の歪(ゆが)みが明確に表れているのは間違いありません。

参院選にも歪みはあります。衆院選と異なるので単純比較はできませんが、中野教授は衆院選の小選挙区に該当する三十二の地方一人区に着目します。人口が少なく高齢化が進み、いずれも自民党が強いところです。

「一九年の参院選で自民党は得票率51%で、69%の議席。今夏の参院選では得票率51%で、実に88%の議席を得ました。今回は野党共闘で十程度の選挙区しか一本化できなかったことも結果に反映しています」(中野教授)

得票率とかけ離れた議席数を与えてしまう選挙制度に疑問を持ちませんか?これは公正な選挙といえるでしょうか。

中野教授は「選挙が民主主義の理念から遠ざかり、議席獲得のゲームと化しているようです」と語ります。

議会制民主主義で「数」は確かに力です。法案は過半数で可決です。

改憲発議は「三分の二」で、現在は改憲勢力がこのハードルを越えています。

しかし、「圧倒的な多数派に変換するマジック装置」の実態を知れば、疑問を覚えることでしょう。これが本当に「民意」の姿なのかと。

有権者が投じた票に正比例する議席数=これが真の「民意」の在りかなのではありませんか?

現行制度による当選者には正統性にも疑問符が付きます。違憲の疑いがある「一票の不平等」の問題があるからです。

衆院選では選挙区によって二倍超の格差があります。有権者一人で一票の地域もあれば、〇・五票しかない地域もある。不平等な状態です。

「憲法違反だ」と選挙のやり直しを求めた訴訟では、九つの高裁・支部が「合憲」、七つが「違憲状態」の判決を出し、最高裁の統一判断を待つ状況です。

三倍超の格差があった今夏の参院選でも選挙やり直しの訴訟が起きました。衆院選で三倍もの不平等があれば「違憲」判断が出ることでしょう。

参院が衆院より大きな不平等が許容されていい憲法上の理由はありません。過去の最高裁判例もそう述べています。

そもそも国民は正当に選挙された国会の代表者を通じて行動せねばなりません。憲法前文はそう記しています。ならば憲法はできる限り一対一に近い状態で選挙することを求めているはずです。

昨年10月に行われた衆議院選挙の1票の格差が憲法に違反するかどうかが争われている裁判。

最高裁判所大法廷は今年12月に弁論を開くことを決定。

判決は年度内にも言い渡される見通し。

『祖父(岸信介元首相)や父(安倍晋太郎元外相)は、戸田城聖・第2代会長や池田名誉会長と大変親しくさせていただいたと聞いています』

安倍は丁寧に切り出し、小泉政権時代の選挙支援などに礼を述べた。

首相に就任した安倍は30日、公明党大会の来賓あいさつで、池田との会談で話題になった話をさりげなく盛り込んだ。

『私の祖父と父は、公明党と交友関係の深い議員でした。私が自民党総裁として、連立を率いていく立場に立ったことは何か特別な運命を感じています』

創価学会関係者は安倍のしたたかさを指摘する。

『安倍さんは会員のツボを知っている。創価学会の組織は結局はトップ次第だ。首相が池田名誉会長と親しいとなれば、末端の学会員まで安倍シンパになる』」

安倍首相は、昨年10月の臨時国会で民主党の広野ただし議員、今年2月の通常国会で国民新党の亀井静香代表代行から、池田氏との会談の有無を質された際、いずれも会談の事実はないと完全否定している。

だが、会談の内容まで詳報した「読売新聞」をはじめとする全国紙各紙に対して訂正も削除も要求していない。

2020年9月15日

◆「選挙丸投げ」の指摘も

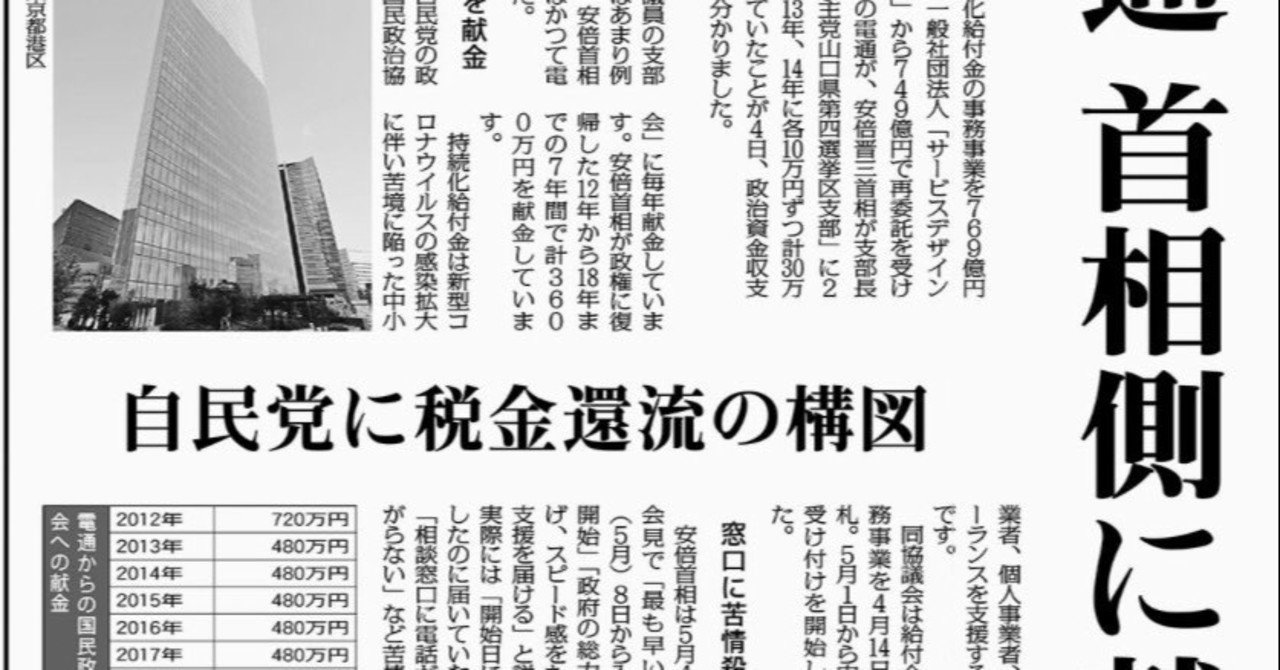

自民党から電通Gに支出された111・8億円のうち、97・1%に当たる108・5億円が宣伝事業費の名目です。宣伝事業費の内訳を見ると、その多くが「宣伝広報費」に仕分けられています。2018年の場合、電通Gに支払われた宣伝事業費7億円のうち88・8%に当たる6・2億円が「宣伝広報費」でした。

自民党の宣伝広報費をめぐっては、08年2月8日の衆院予算委員会で取り上げられています。当時の民主党議員が自民党の宣伝事業費の内訳について宣伝広報費、印刷製本費、通信運搬費、筆耕翻訳料の4項目しかないことを指摘。「ブラックボックス」だと批判していました。これに対し政府の会計検査院は「項目別の金額などを記載した報告書などを総務大臣に提出」していれば問題はないと答えています。

結局、自民党の宣伝広報費がどのように使われたのかは厚いベールに包まれたままです。

13年の参院選で自民党が配布した政策パンフには印刷者として電通Gを構成する電通テックの名前が明記されており、宣伝・広報に深く関わっていることがうかがえます。自民党に詳しいジャーナリストは「自民党の選挙は電通に丸投げですよ」と裏事情を語ります。

ネトサポも。

J-NSC会員は通称ネトサポとも呼ばれるが、このJ-NSC、表向きは「自民党の政策や方針などをネットで広報すること」だとされているが、その実態は、自民党が日頃、民族差別や弱者差別を煽っている悪質なネトウヨたちを組織し、他党や政敵へのネガティブキャンペーンを行う“ステマ部隊”として使っているといわれてきた。

〈この極左集団の党名は、こっちでしょ立件民主党、立件されたりしてw〉

〈立件民主党の売国奴のゴミが何匹落ちるかな~ 一般人に戻ったら逮捕やね〉

〈立件民主党! 公安の皆さま、お仕事ですよ! 立上げと同時に監視対象団体にしてね。逮捕者続出、期待してます〉

〈立件民主党www ブヒブヒ〜!〉

見ての通り、刑事事件での立件、つまり警察による言論弾圧を推奨する、まさに民主主義の国に育った人間とは思えないツイートなのだが、この手の誹謗中傷攻撃もやっぱり、自民党ネトサポのしわざだったのだろうか。

◆安倍の声聞いたら元気出た、と連投する謎垢

ビジネスでないとしたら、もうカルト。

このようなネット監視活動は、選挙期間中はもちろん、それ以外の時期も常時行われています。

自民党は2013年6月19日、参議院議員選挙でネットを活用した選挙活動を推進する特別チーム「Truth Team(T2)」を発足させました。

その主な業務は、自民党と立候補予定者対するネットでの書き込みを分析、監視し、

「ネット上に誤解に基づく情報があるならば、正確な情報を発信し修正する。」

こと。

チームのトップにはIT政策を担当する平井卓也衆議院議員が就任しています。チームは自民党のネットメディア局の議員約20人のほか、選挙スタッフやITベンダーのスタッフらで構成され、顧問弁護士2人も参加し、誹謗中傷の書き込みを発見した場合は、速やかに法的手段を取ったり削除要請をします。

立候補者らがアカウントを持つFacebookやTwitter、ブログのほか、2ちゃんねるなど一般の掲示板も分析、監視の対象にしています。

自民党本部ビルにはチーム専用の部屋を設けて、分析結果をビジュアル化する大型ディスプレイや、選挙区に散っている候補者やスタッフらと議論するためのビデオ会議の設備などを導入しました。

チームには技術支援でITベンダー6社が参画しています。

この6社とは、

1 タブレット端末やOSなどIT基盤を提供するご存知日本マイクロソフト、

2 分析システムなどを動かすクラウドを提供する同じく米国企業セールスフォース・ドットコム、

3 ツイッター、2ちゃんねる、ブログなどの口コミ分析に強いビッグデータ分析のホットリンク、

4 同じくビッグデータ分析のNTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション、

5 口コミ監視のガイアックス、

6 口コミ分析やネットでのPR戦略などに強い日本経済新聞系のパースペクティブ・メディアです。

↓正当に選挙された国会における代表者…。

【9月2日(金)報道1930】

小泉内閣、郵政民営化法案を閣議決定。

鬼門となったのが、自民党の最高意思決定機関である総務会。

長年、全会一致を原則としてきましたが、この時初めて 多数決を強行。

昔は「K点越え」という言葉があった。

ハードルが高かった。

総務会に4人の頭文字がKの人がいた。

梶山清六さん、亀井静香さん 河野洋平さん 粕谷茂さん、この4人が論客。

丁々発止の議論が毎回総務会で繰り返されていた。

今回の国葬の決定も閣議決定で行われました。

このような議会制民主主義を否定するやり方を容認していいのでしょうか。

国葬というのはその国民が望んで行うということですから、基本的に国民が弔意を持ってないと出来ない。

何も民間に求めないって言うなら、国葬じゃないだろうと。

私たち国民が弔意を示して、それで初めて国葬が成立する。

国葬によって、

①広告塔である安部元首相の国葬により、統一教会の活動を助長させる虞がある。

②国葬は政治に利用されてきた歴史がある。山本五十六のように。

国葬(=安部政治を賛美)➡ 憲法改正 ➡ 米中の代理戦争。

国葬は戦争への第一歩。

有名人で「静かに送ってあげるべき」などとおしゃる方もいらっしゃるようですが、国葬を近所の人のお葬式かなんかと同一視すべきではありせん。

国葬は政治的に大きな意味を持ちます。

本当に静かに送ってあげたければ、国葬を中止するよう政府に働きかけるべきではないでしょうか。

安全保障関連法が成立して、19日で7年を迎えた。自衛隊は今夏に初めて、米軍などと共同で、他国を武力で守る集団的自衛権を発動する「存立危機事態」想定の実動訓練を行うなど、法制化によって拡大した任務は実際の運用も可能な段階に入った。

台湾を巡る米中対立の深刻化で、日本が戦闘に関わる可能性も現実味を帯び始めている。憲法学者は「権力は時に暴走する」と懸念し、武力行使の判断に際しては国会による統制を強めるべきだと指摘する。

【存立危機事態】

日本が集団的自衛権を行使できる事態として、第2次安倍政権下の2015年に成立した安全保障関連法で位置付けた。日本への攻撃がないにもかかわらず、米国など「密接な関係にある他国」が攻撃された場合に「日本の存立が脅かされ、国民の幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」事態としている。

集団的自衛権の行使について歴代政権は、戦争放棄を掲げた憲法9条の下で認められた「必要最小限度の自衛権行使」の範囲を逸脱し、憲法上許されないと一貫して説明してきた。

しかし、安倍政権は安全保障環境が厳しくなった現代では、他国防衛さえ「自衛にあたる」として、憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使を閣議決定で容認した。憲法学者を中心に違憲と指摘する人は多い。

存立危機事態の認定には原則、国会の事前承認が必要だが、政府が急を要すると判断すれば後回しにできる。

学習院大学の青井未帆教授(憲法学)は取材に、安保法採決時の国会付帯決議に、検討すると盛り込まれた「国会による自衛隊活動の常時監視」が実現していないとも指摘。

「時に暴走の恐れがある権力を統制する観点から、政府判断の妥当性をチェックする国会関与を確立させるべきだ」と強調した。

—国会による統制とは。

「付帯決議には『安保法制に基づく自衛隊の活動に対する常時監視や事後検証のため、国会の組織の在り方などについて各党間で検討を行う』と明記されたが、仕組みは未整備のままだ。第2次世界大戦では国民全体が雰囲気に流され、権力を暴走させた歴史がある。政府が正しい判断をしているか、国会が統制する仕組みが必要だ」

—存立危機事態の問題点は。

「わが国の存立に関わる危機という概念が曖昧で、何が要件か分からないまま、適用の判断を政府に委ねていることだ。事態認定では米国から提供された情報を基にするはずで、日本政府が果たして妥当な判断をできるのか。自衛隊と米軍の一体化が進む中、日本が米国に『ノー』と言えるのか懸念される」

—緊迫化する台湾情勢など、集団的自衛権の行使が現実味を帯びてきた。

「仮に台湾有事が想定される場合、先んじて自衛隊による米艦などの武器等防護が行われ、それが集団的自衛権の発動の端緒になる危険がある。『武力の行使を放棄する』とした憲法の下で、専守防衛や自国防衛を超える法制度を構築したことに無理がある。集団的自衛権の行使が現実化していない今こそ、状況を元に戻すチャンスだろう」