アクセス、いいね!ありがとうございます![]()

昨日は学習障害とくもんのことを書きました。

*.゚⋆⸜🌷⸝⋆*.゚*.゚⋆⸜🌷⸝⋆*.゚*.゚⋆⸜🌷⸝⋆*.゚*.゚⋆⸜🌷⸝⋆

今日は、息子が保育園に通っていた頃のことを振り返ってみようと思います。

この時期は、まだ勉強らしい勉強は何もしていませんでした。なぜなら、本人が全く興味を示さなかったからです。

私としても「無理にやらせる必要はない」と思い、自然に任せていました。

初めての本との出会い

ただ、絵本に関しては少し違いました。読み聞かせが大好きで、「お月さまこんばんは」や「しあげにはみがきもういっかい」といった絵本を何度も読みました。

文字への興味の欠如

それでも、「この字なに?」とか「なんて読むの?」という質問をされたことは一度もなく、文字そのものには興味ゼロ。

それよりも、動物や乗り物などの絵そのものに夢中だったようです。

公文の始まり

そんな中、公文を始めることになり、運筆が始まりました。サッと書くときは良いのですが、ゆっくり書いたり、曲がったり、線の間をすり抜けたりする細かい作業は苦手でした。

くもんも1ヶ月もすれば勉強したくなくなり、教室に入るのも嫌がるようになりました。

家でやる宿題も出されましたがやろうとはせず、毎日嫌がる息子を見ていると、どうにかしてあげたいという気持ちが強くなりました。

学習の壁

「半強制的なやり方はよくないってわかってはいる、だけど・・・」という気持ちで、毎晩息子に宿題をやらせようとするのですが、嫌がる姿を見るのは辛いものでした。

彼が本当に興味を持てるようになるには、どうしたらいいのか、悩む日々が続きました。

周りの子どもたちが楽しそうに、意欲的に学んでいる姿を見ると、余計に焦りを感じてしまいます。

あの頃は、「私はまるで鬼のような母親だ」と悩むこともありましたが、公文の進達テストを受けるたび、少しずつ長男の意識が変わっていきました。

くもんに通って8年が経ちましたが、今では、「僕が勉強ができるようになったのは、公文を続けていたおかげです」と先生にお礼を言えるまでになりました。

支援の必要性

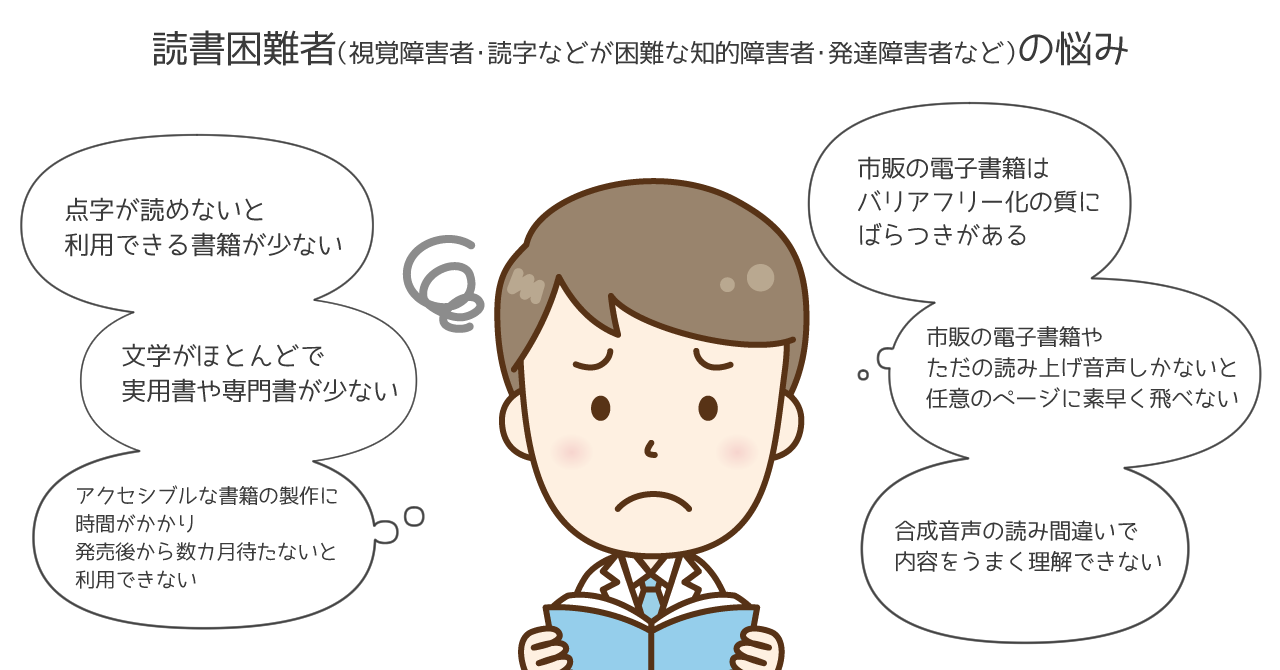

読むことへの支援方法として、音声教材や視覚的なサポートが有効だとされています。

特に、ディスレクシアの子どもたちには、特別な配慮が必要です。

私たち親も、子どもが興味を持てるような本を探したり、楽しい読み聞かせの時間を作ったりすることが大切だと思います。

息子の成長と今後の期待

振り返ってみると、あの時の「やらせるしかない!」という母としての葛藤は、良かったのか悪かったのか、今でも答えはわかりません。それでも、結果的に勉強に対する抵抗感が薄れ、少しずつ自信をつけた長男を見ると、あの頃の叱責ともいえる時間や涙の日々も意味があったのかな、と思います。

読むことへの困難感は、彼の能力の限界を示すものでは決してありません。

彼が自分のペースで成長できるよう、温かく見守っていきたいです。📖✨

次回は書字障害について触れたいと思います。

このブログを通じて、同じような悩みを抱える親御さんたちに少しでも参考になれば嬉しいです。

息子の成長を見守りながら、私たちも一緒に学んでいきましょう。

タグ

#読むことの困難 #ディスレクシア #子どもの成長 #教育支援 #親の悩み #読み聞かせ #公文

これらの情報を参考にしました。

[1] AccessReading - 読むことの困難さとは? (https://accessreading.org/aem/reading_difficulty.html)

[2] 東京都教育委員会ホームページ - 「すらすら読むことが難しい」 「文章の ... - 東京都教育委員会 (https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/document/special_needs_education/files/guideline/29yomikakisyougai_juujitsu.pdf)

[3] 文部科学省 - 読み書きに困難のある児童への支援事例 (https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/11/05/1410382_9.pdf)

[4] 一般社団法人 こども発達支援研究会 - 読みに困難のある子への4つの支援方法 (https://kohaken.net/20200301-dy/)