夫婦:

夫 給与所得者(会社員)

妻 給与所得者(会社員)

16歳未満の扶養家族なし

医療費や寄付金などの控除は一切なし

副収入や一時所得は一切なし

2人暮らし世帯

借入:

地方銀行

35年ローン(土地+中古住宅解体+家新築)

連帯債務 夫50:妻50

(土地だけ先行して夫が単独債務などのような

複雑な債務ではなく、

すべて連帯債務 夫50:妻50)

土地:

不動産業者より購入

中古住宅付土地225㎡ほど

中古住宅解体

100%居住用途(=店舗などの用途がない)

夫1/2・妻1/2

家屋:

ハウスメーカーにて建築

長期認定優良住宅新築

床面積82㎡ほど

100%居住用途(=店舗などの用途が無い)

夫43/100・妻57/100

補助金:

夫名義すまい給付金

夫名義の太陽光補助金

妻名義すまい給付金

贈与:

夫はなし

わたしの親よりあり

土地・家屋ともに

契約・決済・引き渡し・居住開始

すべて令和元年中

住宅ローン控除対象条件:すべて満たしている

(例)

・入居年かその前後2年以内の間に「居住用財産の譲渡所得の課税の特例」などの特例を受けていない

・令和元年分の合計所得金額が3,000万円以下である

・取得した家屋の床面積の2分の1以上を自己の居住用としている

など

マイホーム贈与非課税対象条件:すべて満たしている

(例)

・贈与を受けた時において贈与者の直系卑属(子や孫など)である

・令和元年分の合計所得金額が2,000万円以下である

・平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用をうけたことがない

・令和2年3月15日までに住宅用の家屋の新築または取得(いずれも家屋にかかる土地等の取得も含みます)をし、

贈与を受けた金銭の全額をその対価に充てた

など

1セット目

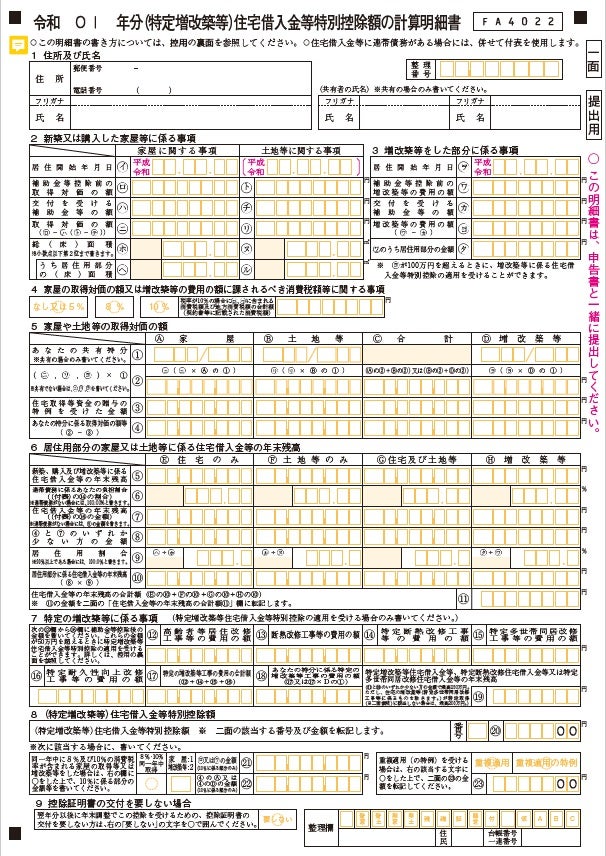

1:令和01年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

・一面

・二面

・(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書

この用紙の一面・二面が

「土地を購入して家を新築したため住宅ローン減税を受けたいので申請します!」の提出用紙にあたる。

この用紙の(付表)は

「連帯債務のわたしたちの借入残高や割合の根拠の計算です!」の

連帯債務者の場合の借入残高の計算提出用紙にあたる。

単独債務のみの方は

一面・二面を単独債務者が提出

連帯債務がある方は

一面・二面・(付表)を

連帯債務者全員が各3枚すべて提出。

我々の場合は夫・妻が連帯債務者のため

2人とも各3枚記入。

2人×3枚(1セット)=6枚(2セット)提出。

(誰かが書いておけば残りの人は書かなくていいというものではない。)

☆(付表1)補助金などの交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書

この用紙は令和01年度分以降は廃止となったそうだ。

<必要添付書類>

連帯債務の場合も添付書類は1セットずつでいい

(連帯債務者全員が各3枚の申告書を要記入だが、

添付書類に関しては

添付書類用封筒(税務署にTAKE FREE系で置いてある茶封筒)に

「必要な添付書類は共有者 に添付済」欄があるように、

登記事項証明書原本や契約書の写しなどなどの添付書類は1セットでいいとのこと。

連帯債務者が2名でも3名でも

登記事項証明書原本も1部ずつでいいので、人数分のお金を出して登記事項証明書など発行しなくていい。

ただし同日の同タイミングで連帯債務者全員分の申告書と添付書類をまとめて提出してほしいとのこと。

その方が書類があちこちに点在しないので査定が早く済むから。by税理士先生)

・土地の登記事項証明書(原本)

・土地売買契約書(写し)

用途:

親族以外の所から購入したかどうかの確認

土地の取得対価の計算資料

・家屋の登記事項証明書(原本)

・工事請負契約書(写し)

用途:

家屋の取得対価の計算資料

・増工契約書(写し)または注文書(写し)または請求書+領収書(写し)

用途:

土地または家屋の取得対価の計算資料

我が家の場合

●解体工事の請負契約書(土地)

●水道接続工事+局納金の契約書(家屋)

●養生鉄板の請求書と領収書(家屋)

●残土処理・砕石養生の請求書と領収書(家屋)

●TVアンテナ工事の請求書と領収書(家屋)

基本的に

仲介手数料・登記費用・固定資産税精算・印紙税・外構工事・エアコン工事・ネット工事・家具・後付照明・カーテンなどは

取得対価に含めることはできない。

贈与をこういう諸経費に充てた方がいいと言われたことがあったが

そういう意味もあったのか・・・

残土処理や養生鉄板は土地の取得対価、

HM施工ではないTVアンテナ工事は取得対価に含まれない

(新築工事中に行なったTVアンテナ工事ならOK。引渡し後のひかりTV系の工事は不可とのこと。)

そういうネット情報もあったが

税理士先生に聞いたらこの割振りでOKとのこと。

HM施工ではない少額の増工事には注文書がないこともあると思う。

その場合は

施工内容を確認するための請求書と

領収証もしくは金融機関の振込受付書の控えを併せておけば説明ができると思う。

・長期優良住宅の認定通知書(写し)

司法書士から送られる登記書類の中に入っていたA4サイズの紙。

市町村区長発行のもの。

用途:住宅ローン控除の算式や限度額の決定の資料

・住宅用家屋証明書(写し)

司法書士から送られる登記書類の中に綴られていたA4サイズ程の紙。

これがあると登記の登録免許税が減免されるので登記書類に綴られている。

市町村区長発行のもの。

ない場合は役場で再発行1300円ほどらしい。

- 新築の住宅の場合は新築後1年以内、建築後未使用の住宅(建売住宅・分譲マンション)または建築後使用されたことのある住宅(中古住宅)の場合は取得後1年以内に登記している

- 新築、または取得した住宅は自身が居住するために建てたものである

- 登記事項証明書に記載されている床面積が50平方メートル以上である

- マンションなどの区分所有物の場合、建築基準法で定める耐火建築物、または準耐火建築物に該当する

- 事務所や店舗などとの併用住宅の場合、居住部分が90%を超えるものである

- 所有権の移転登記については、当該住宅の建築後の年数が木造及び軽量鉄骨造の場合は20年以内、鉄筋コンクリート・鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造などの場合は25年以内である(ただし、新耐震基準を満たしている場合はこの限りではない)、または当該住宅の取得原因が売買または競落によるものである

住宅用家屋証明書が発行されるには上記の条件があるため、

上記のことが証明されている証拠になる。

ネットだとこの証明書がいる・いらない両方書かれているので

不安な方は管轄税務署のTAKE FREE系の添付書類用封筒を見るとよいかもしれない。

・交付を受けた補助金等の金額がわかる書類(写し)

用途:

税務署が少しでも住宅ローン控除額を減らすべく取得対価を減らしたいため・・・おっと、

補助金の計算資料。

我が家の場合

●夫名義のすまい給付金の振込みのお知らせ(ハガキ)

●夫名義の太陽光発電システム普及促進事業補助金交付確定通知書(A4サイズの紙)

●わたし名義のすまい給付金の振込みのお知らせ(ハガキ)

・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(原本)

借入金融機関から1月下旬~2月上旬に送られてくるA4サイズの紙

連帯債務の場合は各連帯債務者に送られてくるので

各自の残高証明書の原本を要添付。

用途:

毎年の借入残高の1%が控除されるものなので、その証明。

取得対価から補助金を引き、持分割合を掛け、家屋や土地に充てた贈与金額を引いた合計額と

年末残高等証明書の金額の

どちらか小さい方の額の1%が控除になる。

年末残高等証明書の金額の1%よりも少ない金額が控除になる人も多い気が・・・

・贈与税申告書の第一表の二(控用)or(写し)

用途:

計算明細書に贈与を受けた金額を記入する欄があるので、その参照資料。

(住宅取得等資金の贈与の特例を適用させた人、

一般贈与を受けてマイホームに使用した人、

税務署の受領印押印済の贈与税申告書のコピーも添付。

贈与税申告書を先行して提出しても、

贈与税申告書と住宅借入金等の特別控除額の計算明細書を同日同時に提出してもOKだが、

いずれにせよ

住宅借入金などの特別控除額の計算明細書に記入済の贈与税申告書のコピーも添付。)

つい長々と書いたが、

ネットでも

この書類はいる・いらないとどちらも書かれていることもあるので

管轄税務署の添付書類用茶封筒見た方が

一番わかりやすい・確実だと思う。

個人的には

e-tax(https://www.e-tax.nta.go.jp/)で

入力して作成する方がオススメ。

入力しながら「この書類のこの数字を入力しなさい」などのヒントも出てくるし、

ある程度の計算は自動でしてくれるし、

控も同時印刷できるし、

記入範囲もわかるし、

データもある程度の途中保存もできる。

(控も申告会場へ提出して受領印を押してもらうことをおすすめする。)

1「e-taxで提出 マイナンバーカード方式」※カードリーダーを要購入。

2「e-taxで提出 ID・パスワード方式」※税務署にて要申請。日数もかかる。

3「印刷して提出」※要プリンタ。

3通りの方法がある。(PC版)

わたしは

マイナンバーカード持っていない

毎年確定申告するわけではない

ID・パスワードを取得するために平日に税務署へ事前に行かなきゃいけない。

これらを考えて

手軽にe-taxが使用できる

「印刷して提出」を選択。

この場合の提出方法は

申告会場へ赴くか郵送かになる。

しかし、

「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を作成する上で

取得対価に消費税8%と10%が混在している人は

e-taxだと10%消費税額や対象の工事金額などが入力できないので

手書きで申請するようにと書かれていた・・・

なので、

我々夫婦2人とも

「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」は

手書き作成をして

はじめての確定申告で不安点が多いし、

いい機会だから経験として会場へ赴いてみようとも思い、

のほほんと過ごしてきた夫にこの涙ぐましい努力と苦労を少しでもわからしめるためにも

夫婦そろって申告会場へ赴く選択をする。