お久しぶりです!

給気口フィルター掃除した後あたりから

なんだかバタバタソワソワしていました!

住宅ローン控除を受けるべく

会社員勤めを貫いてきている

ふるさと納税などしたことがないわたしにとっては

人生初めての確定申告となります。

謎すぎ未知すぎ不明すぎで

最近は調べごとしまくっていました!

ということで

今日のお題。

”確定申告、わたしにはなんの申告書がいるんですか”

・・・・・・・・・

金利やローンに無知無頓着で

決して収入が多くない我々は

条件が厳しいネット銀行は不向きだと思い、

知人の紹介もあり

住宅ローンは地方銀行から借入れた。

我々の場合は

残念ながらローン担当者に恵まれなかったので

腹立つことも

立腹することも

ローン担当者ではなくHM営業さんに代わりに聞くことも

本人にネチョネチョ言うことも

本当にたくさんあったが

本来なら

担当者にわからないことを気軽に聞けたり、

担当者の目の前でわからないことを確認しながら書類を書けたり

場合によっては必要書類を都合のいい場所まで受け取りに来てくれたり、

地方銀行のメリット「対ヒト」って

そういうことだと思っていたが、

先日、地方銀行で借りることの

もう一つのメリットを感じることがあった。

「地方銀行主催の確定申告無料相談会」

(ネット銀行にもあるかもしれないけど・・・)

「銀行の相談会って会場に詰められて税理士先生が壇上でお話していく

相談会っていうか説明会的スタンスなのでは?」

「大変混むと言われる

税務所主催の無料相談日にも

結局行かなきゃダメですかー!」

銀行の相談会も税務署主催の無料相談にも行く前提で

ここ連日ネットや本で調べまくって事前準備してきた。

一足先に

地方銀行主催の確定申告無料相談会の日が訪れた。

我々の場合は

・田舎

・地元No.2の地方銀行

・連帯債務(単独債務よりも事例がまだ少ない方らしい)

のため、

連帯債務部屋にいた参加人数が少なかった。

連帯債務部屋には参加者全員分の席と申告書類が用意されていた。

税理士先生が2人いて

1人が壇上、

もう1人の先生と銀行員3人が部屋内を回っていたこともあり

不明点をその場で聞きながら申告書類を書けるというスタンスの相談会だった。

わからないことを事前準備でまとめていたこともあり

何回も先生をとっつかまえて不明点を聞けたので

銀行の無料相談会ですべて事足りた。

なんて有意義な相談会!!!

ネットで調べると

次から次へと聞きなれぬ書類名が出てくるし

給与所得者か個人事業主か

単独債務か連帯債務か

土地や家屋はどこから手に入れたのか

新築なのか建売取得なのか中古取得なのか増築リフォームなのか

長期優良住宅なのか低炭素住宅なのか一般住宅なのか

贈与あるのかないのか

などなどなど

個人の状況や条件によって

必要書類や添付書類も記入事項も十人十色、

よく言えばオーダーメイド的な感じで

なかなか自分たちに合った情報をうまく探せなかった。

ダレトク!?な話だが

せっかくここ連日調べまくってきた&

地方銀行の無料相談会で情報を得てきたことなので

どなたかの令和元年度分申請期日3月18日までに

微でもお役にたてればと幸いと思い

(はじめと終わりが一番混みますよby税理士)

我々のケースだと

なんの申告書を出すのか紹介しようと思う。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

夫婦:

夫 給与所得者(会社員)

妻 給与所得者(会社員)

16歳未満の扶養家族なし

医療費や寄付金などの控除は一切なし

副収入や一時所得は一切なし

2人暮らし世帯

借入:

地方銀行

35年ローン(土地+中古住宅解体+家新築)

連帯債務 夫50:妻50

(土地だけ先行して夫が単独債務などのような

複雑な債務ではなく、

すべて連帯債務 夫50:妻50)

土地:

不動産業者より購入

中古住宅付土地225㎡ほど

中古住宅解体

100%居住用途(=店舗などの用途がない)

夫1/2・妻1/2

家屋:

ハウスメーカーにて建築

長期認定優良住宅新築

床面積82㎡ほど

100%居住用途(=店舗などの用途が無い)

夫43/100・妻57/100

補助金:

夫名義すまい給付金

夫名義の太陽光補助金

妻名義すまい給付金

贈与:

夫はなし

わたしの親よりあり

土地・家屋ともに

契約・決済・引き渡し・居住開始

すべて令和元年中

住宅ローン控除対象条件:すべて満たしている

(例)

・入居年かその前後2年以内の間に「居住用財産の譲渡所得の課税の特例」などの特例を受けていない

・令和元年分の合計所得金額が3,000万円以下である

・取得した家屋の床面積の2分の1以上を自己の居住用としている

など

マイホーム贈与非課税対象条件:すべて満たしている

(例)

・贈与を受けた時において贈与者の直系卑属(子や孫など)である

・令和元年分の合計所得金額が2,000万円以下である

・平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用をうけたことがない

・令和2年3月15日までに住宅用の家屋の新築または取得(いずれも家屋にかかる土地等の取得も含みます)をし、

贈与を受けた金銭の全額をその対価に充てた

など

我々の場合は

主な申告書は3セット。

(必要添付書類や記入内容は省略)

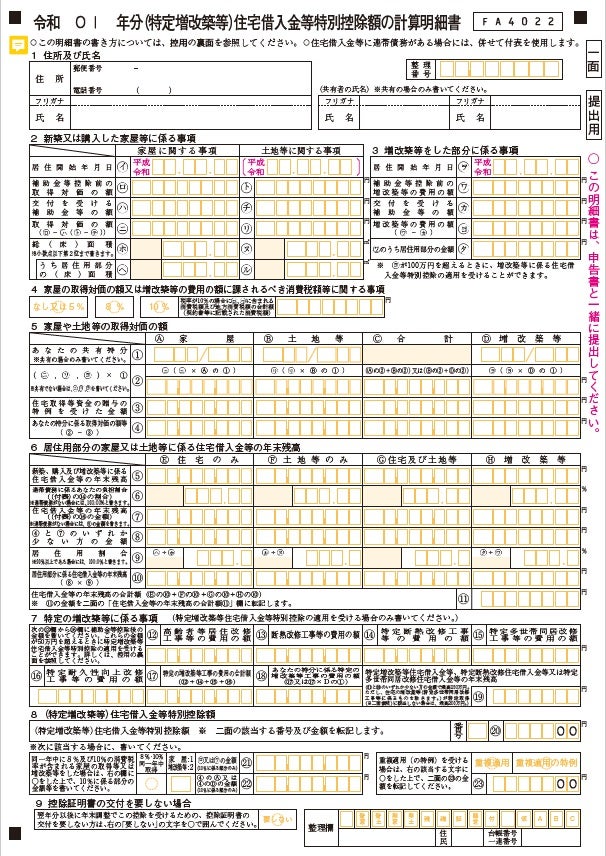

1:令和01年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

・一面

・二面

・(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書

この用紙の一面・二面が

「土地を購入して家を新築したため住宅ローン減税を受けたいので申請します!」の提出用紙にあたる。

この用紙の(付表)は

「連帯債務のわたしたちの借入残高や割合の根拠の計算です!」の

連帯債務者の場合の借入残高の計算提出用紙にあたる。

税理士先生いわく、

「連帯債務がある場合の住宅借入金等の残高計算書の計算はちょっとめんどくさい」

と。

※連帯債務の場合は、連帯債務者全員が各3枚全部要提出。

我々の場合は夫・妻が連帯債務者のため

2人とも各3枚記入。

2人×3枚(1セット)=6枚(2セット)提出。

(誰かが書いておけば残りの人は書かなくていいというものではない。)

☆(付表1)補助金などの交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書

この用紙は令和01年度分以降は廃止となったそうだ。

2:令和01年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書A(A=給与所得者用)

・第一表

・第二表

「給与所得者のわたしは令和元年度分から住宅ローン控除があることを申告します!」

給与所得者は会社で年末調整されるが

初年度の住宅ローン控除などは

会社ではされないので

その申告をするもの。

先ほどの

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

(「住宅ローン控除を受けたいので申請します!」用紙)

にて計算した

住宅ローン控除額を記入する欄があるので

記入順番としては

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

(「住宅ローン控除を受けたいので申請します!」用紙)

↓

所得税及び復興特別所得税の確定申告書A

(「給与所得者のわたしは令和元年度分から住宅ローン控除があることを申告します!」用紙)

の方がいいかもしれない。

(by税理士先生)

※連帯債務かつ給与所得者の場合は連帯債務者全員要提出。

我々の場合は夫・妻が

連帯債務者かつ給与所得者なので

2人とも各2枚記入。

2人×2枚(1セット)=4枚(2セット)提出。

☆(付表1)補助金などの交付を受ける場合又は住宅取得等資金の贈与の特例を受けた場合の取得対価の額等の計算明細書

この用紙は令和01年度分以降は廃止となった。

☆源泉徴収票の原本添付だったのが令和01年度分以降は添付不要となった。

(どうやって源泉徴収票の中身探っているんだろう・・・マイナンバーっておそろしい・・・)

☆令和01年度に医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税など)や一時所得などがある給与所得者の方は

この用紙にまとめて記入して申告。

余談だが

わたしの個人年金解約返礼金は50万円以下、

そもそも元本割れだし

他の所得もないので

一時所得の申告の必要がないとのこと・・・

(by保険会社)

太陽光売電も10kW以下の住宅用で

売電収入が20万円以下なら申告の必要がないとのこと。

(※他にも雑所得があって20万円以上超えるなら要申告)

10kWを超える産業用の大ものだと

所得が20万円以上になってくることが多いため

要申告とのこと。

(by市の家屋調査員)

(我が家の太陽光発電は3.72kW、

10月から開始―12月まで

夫名義で売電計15,000円、

他の雑所得なしなので

給与以外の所得申告しなかった)

3:令和01年度分贈与税の申告書(兼贈与税の額の計算明細書)

・第一表

・第一表の二(=住宅取得等資金の非課税の計算明細書)

第一表の二が

「わたしは直系親族からマイホームのために令和元年度に贈与を受けました!

●●●●万円まで非課税申告をします!」の

申告用紙にあたる。

第一表の一の上部が

特例贈与(親・祖父母から)と

一般贈与(親・祖父母以外の人から)を書く欄

マイホーム贈与の非課税枠を超えた額がある人は特例贈与欄にも記入。

(1600万円贈与、1200万円非課税枠の場合

1200万円を第一表の二に記入

400万円を第一表の一の特例贈与に記入)

親・祖父母以外の人から贈与があった人は一般贈与欄に記入。

(親・祖父母以外の人からの贈与は住宅取得等資金の非課税特例には該当しない)

わたしの場合は

父からのマイホーム贈与300万円が余裕で非課税枠内だった&

母からの贈与はないので

第一表の一の特例贈与欄は無記入。

一般贈与はなかったので一般贈与欄も無記入。

下部が

「令和元年度の贈与税はいくらです!」の

集計部分にあたる。

わたしの場合は

第一表の二でマイホーム贈与300万円は非課税枠内のため贈与税0円になると記入&

他の贈与はない

相続時精算課税制度や

外国税控除やなんちゃら予税額などの該当項目もなかったので

この集計部分は無記入。

※贈与税申告書は

贈与を受けた人のみ提出。(贈与した人(直系の親など)が提出ではない)

我々の場合は

夫は贈与なし。

わたしは親から贈与を受けた。

わたしのみ提出。

※わたしは相続時精算課税制度を選択しないので

マイホームのために受けた贈与金の贈与税の非課税申告をした。

※わたしのマイホーム贈与は300万円。

平成31年1~2月に土地や家を契約して建てた長期優良住宅なので

贈与金1200万円まで非課税。

×「その一年で110万円までの贈与って非課税だから申告しなくいいんでしょ?

ってことは、マイホーム贈与300万円も非課税だから申告しなくてイイっしょ!」

→「住宅等取得資金の特例によって贈与税が非課税だからといって

該当年度で無申告にすると

後からマイホーム贈与の非課税は申告できず受けられません。

その場合は、通常の贈与税+無申告加算税+延滞料+利息を支払ってください。」

(by税務署の人)

「マイホームの贈与がたとえ非課税でも

該当年度に贈与税申告はしてくださいね!」

(by税理士先生)

300万円で非課税だけど年度中に申告しないと

申告がなかったのでマイホーム贈与だということが証明されない。

という判断とのこと。

本来の贈与税19万円+無申告加算税+延滞料支払いコースが濃厚・・・

((直系尊属からの贈与300万円―基礎控除110万円)×10%=贈与税19万円)

(申告を忘れてしまった場合:贈与税×無申告加算税5~20%。

税務調査や税務調査通知など税務署が動く前であればあるほど

贈与税50万以下であればまだ税率が低い)

(課税を逃れようとして意図的に申告しなかった場合:贈与税×重加算税40~50%。

過去5年以内に前科ある人は50%)

(納付期限内か納付期限から2ヶ月経過したかしてないか場合によっても延滞利息が変わる)

ついつい長く書いたが

とにかく、

マイホーム贈与が非課税でも

該当年度に必ず贈与税申告しやしょう!

難易度☆

所得税確定申告書A

第一表・第二表

(源泉徴収票見れば8割書ける)

贈与税の申告書

(非課税枠を超える場合や別の贈与がある場合は贈与税算出の計算が必要だけど

恐れることはない。)

難易度☆☆

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

一面・二面

(土地と家屋の取得対価の対象の判断がちょっと難しい)

(消費税8%と10%が混在している人は説明がないと書きづらい気がする。)

難易度☆☆☆

(付表)連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書

(「各共有者の自己資金負担額」←ここの計算がちょっと面倒くさいby税理士先生

ここは説明がないと書きづらい気がする。)

自分たちが何の条件にあてはまっているの確認して

必要な申告・提出書類がわかったところで

それに合わせた添付書類を確認し用意してから

(添付書類を見ながら記入する欄が多いので)

記入していく。