命の行進

文明とは

電灯のつくことでもない、

飛行機の飛ぶことでもない。

原子爆弾を製造することでもない。

文明とは

人を殺さぬことである、

物を壊さぬことである、

戦争しないことである、

お互いに人間が親しむことである、

お互いに人間が敬うことである。

命の行進は、主義主張、宗教宗派、人種の壁を越えた祈りの行進です。

命の大切さを訴え、地域から地域へ祈りを紡いで行きます。

命の行進主催: 日本山妙法寺

お問い合わせ: 鴨下 080-3939-5810/矢向 080-2895-9719

----------------------------------------------------------------------------

20世紀後半、人類の進むべき道を左右する2つの大きな出来事がありました。

20世紀後半、人類の進むべき道を左右する2つの大きな出来事がありました。それは広島、長崎の惨状に見る殺生、暴力とインドのガンジー翁の非暴力無抵抗の正義の闘争の勝利であります。

はたして、私達の進むべき道は物質科学文明か精神文明か、この美しい地球を本当に愛するならば自ら答えが出ることでしょう。そして又、日本にはとても素晴らしい宝物があります。それは世界で唯一戦争の放棄を謳った憲法第9条であります。

私達は歩き続けます。山から山へ。村から村へ。天を仰ぎ、地を一歩一歩踏みしめ、日本の宝、憲法9条の崇高な理念を世界に広める為に。

そして世界中に一切の暴力がなくなる日まで。

日本山妙法寺 ネパール国ルンビニ道場 佐藤達馬

命の行進の始まり

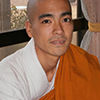

命の行進は、2008年、日本山妙法寺(※)のネパール・ルンビニ道場でご修行されている一人のお坊さんの誓願から生まれました。彼は秋田県から「9条世界会議」が行われた幕張メッセまでリアカーを引き、テントと寝袋を背負い歩きました。

この命の行進は、主義主張、宗教宗派、人種の壁を越えた、平和への祈りの行進です。みんなの平和への祈りが一つになった時、日本が変わり、そして世界が変わると信じながら、私達は歩き続けています。山から山へ、村から村へ、全国の原発を巡り、地域から地域へ、数珠つなぎに祈りを紡いでゆきます。

命の行進では、先導として日本山妙法寺のお坊さんと信徒さん達が団扇太鼓という独特の太鼓を打ち、お題目『南無妙法蓮華経』を唱えながら行進していきます。

※日本山妙法寺大僧伽(にっぽんざんみょうほうじだいさんが)は、藤井日達聖人が創設した日蓮宗系の宗教団体です。東京渋谷区に事務局が置かれています。世界各地で平和運動を展開していることで知られています。

行進は宗教宗派を越えて

参加者各人の信仰はもちろん自由です(主催が日蓮宗系の日本山妙法寺なので、中心は『南無妙法蓮華経』を唱えながらの行進となっています)。

参加者は様々です。子ども、お年寄りの方、男性、女性、キリスト者、禅宗の方もいます。日本山妙法寺とは違う派の日蓮宗のお坊さんもいます。

平和を祈り歩きたいという方ならどの様な方でも参加できます。ご参加、お問い合わせ、お待ちしております!

ご参加いただくにあたって

真剣に祈り歩きたいという方ならどの様な方でも参加できます。

老若男女どんな方でも参加出来ます。

たとえ一日一時間でも構いません。

間接的な参加(例えば宿、食事、交通等のお世話)でも構いません。

一日以上参加される方は寝袋、マットが必要になります。

行進する場所や参加の時期・参加の形態(長期間の参加など)によっては下記のようなリスクが伴います。

ご自身の状況・体調に合わせて参加してください。

放射能汚染されている地域は極力避けるようにしますが、安全が保障されるとは言えません。

基本的には伴走車が付き、荷物を背負って歩くことはありませんが、その場合でも必要最低限の荷物のみで参加下さい。しかし状況や各人の能力によって荷物(テント、寝袋、マット、必要最小限の私物)を背負って歩くことが必要となります。

あえて危険を冒す訳ではありませんが、「命がけの行動でなければ、天も人も動かすことが出来ない。」 という所に、我々の行動原理がありますので、ある程度の覚悟を持っての参加が必要です。

費用の徴収や寄付のお願いなどをすることは、一切ありません。

当日本山妙法寺への信徒勧誘なども一切行いません。

なお、参加者・協力者の方々にお礼状や次回の行進の案内を送るための住所録(命の行進に関することのみに使用)を作成しています。

そのためにお名前・連絡先を書いて頂いておりますが、当然、皆さんの任意によるものですので強要などは一切ありません。

詳しくは下記の連絡先までお問い合わせください。

お問い合わせ

鴨下:080-3939-5810

矢向(やこう):080-2895-9719

ネットからのお問合せは、こちらから

行進担当者

鴨下祐一

日本山妙法寺成田道場

矢向由季

日本山妙法寺成田道場

詳しい行進の記録:

命の行進2010(ブログ)

命の行進2012(ブログ)

命の行進(Facebook)

関連リンク先:

日本山妙法寺と世界平和

日本山妙法寺と藤井日達聖人

天鼓・日本山妙法寺

7 Generations Walk

平和の巡礼者プロジェクト

site「2008-2014命の行進」より転載

その他命の行進関連リンク先: