勇気づけの嵐

<日替り記事>

【音楽遍(偏・変)歴・ブルース編・14】

2.ジャズ・フュージョンへの接近(2)

さて、マル・ウォルドロン等との共演盤もある梅津和時さん、そして片山広明さんは、お笑いの要素も含んだ生活向上委員会(せいこうい)と言うジャズ・グループでの活動時期があり、そのライブを横浜在住中に観ています。

また「題名のない音楽会」等にも出演されていますね。

その一方で、R&B系の演奏も得意としていたので、ドクトル梅津さんは、房之助さんのいたブレイク・ダウンとのセッションを「オープンハウス」で観られましたし、二人共、故・忌野清志郎さんのバックで吹いている姿をTVなんかでご覧になった方も多いでしょう。

(続く)

<シリーズ・自由研究ノート>

【お断り】

本シリーズでは、今までのキーワードシリーズと異なり極私的見解が多く含まれて来ますし、にわか学習による誤認もあり得ます。

なので、アドラー心理学についても触れている、色メガネを通して書いたエッセイとお読み取り頂ければ有難いと思う次第です。

【勇気づけの嵐・33】

<FNS歌謡祭>

2011年に事件は起きました。

かぶせる音源が流れず、踊りながら唄うことの難しさがもろに出て、実に貧弱な音響になってしまったという事態に、ネット上で大騒ぎになりました。

しかし、非難よりも、原因の推測や御本人達の見事な振る舞いに対しての絶賛の嵐がかえって目立っていて、救われました。

その振る舞いとは、緊急事態にもあわてることなく笑顔で乗り切り、とっさの判断で、ソロの大野さんに正常なマイクをバトンタッチしたり、曲が終わって笑顔で次の出演者に引き継いだり、お詫びに来たスタッフに対しても「来年もよろしく」と言ったり。

普通の歌手ではこうはいかないでしょう。

自己顕示欲が強いので、パニクッてステージがもっとひどいものになるでしょうし、スタッフや局に対しても責めまくりですね、きっと。

本件とは関係ないですが、相葉さんは別のインタビューで「人に厳しいほうではないかもね。だって、人は何でもお互いさまでしょ?お互い、まずは認め合うっていうか。人に言われて気づくより、自分で気づいたことのほうが身につくしね。」と語ってます。

人間は不完全であって、失敗は責めるものでなくバネにすべきと、良く知っているからこその共同体感覚ですね。

また、上から目線で指摘を繰り返しても改善が見込めません。

「ドラマ<実例>3)」でも述べましたが、相手には結末から自ら学んで、力を付けてもらう必要があります。

(続く)

【アドラー心理学と信仰・愛について(対神関係論)・33】

最後にアドラー自身のエピソードや言葉を書き連ねますので、ここから「愛」の深さを感じ取って実践頂き、落ち込み、自己中、傲慢さ、全能感、快感原則への逃避等を克服する事で幸福に結びつけて頂けたらと思います。

良いものを広めるには、自ら良いところを見せるのが一番と言う事が、これらの例から身に滲みて来ます。

尚、これからご紹介する事柄は、「アドラーの思い出」と言う著書でじっくり味わう事ができます。

ここではポイントのみ載せておきますので。

・業績を批判された事に対し、「私は英語を話す事はできるのですが、ああいう人が話している時には、英語がよく分からなくなるのです。」

・アドラーはできるだけ庶民の言葉で話をしようと努めていました。

・「上手におもちゃを広げたね。同じ様に上手におもちゃを集められるかな?」と言ったら、きれいに片づけてしまった。

・ある講演の間中、毎日毎日サンドウィッチと温かい飲み物という簡単な食事であった。

「あなたのような立派な方に非常識ですわ」。と言われ

「もし、仮に、わたしに立派なところがあったとしても、それは、わたしが食べて来たもののせいじゃありませんよ」。

・「どんなに自己中心的で自分の利益を計ることだけを動機に生きている人でも、その人が人生の有益な側にいるかぎり、他の人々に貢献しないでいることはできないのだよ」。

・性格を変えるのに手遅れになるのは何歳くらいかとたずねられ、「死ぬ1,2日前かな」。

・口論の事を話された時「で、私が正しかったんです」と言われ

「ねえ、シドニー、時にはね、君のできる最悪のことは、君が正しいってことなんだよ」。

・「将来の職業選択について迷うのは、何も悪いことじゃないよ。君はじきに挫折を乗り越えられるし、俳優になれなかったからって、何も恥ずかしいことでもなければがっかりすることでもないのさ。クヨクヨはしなくていい。君には勇気がある。君は君の道を作っていけるさ」。

・私は笑いながらアドラーに言いました。「あなたは、お隣同士に住んでいるわれわれ2人を引き合わせるために、わざわざニューヨークから来てくださったという訳ですね」。

「そのとおり。この世での私の仕事は、人々を結びつけることなのだから」。

・「今夜眠れないと感じたら、あなたがご主人にしてあげられる何かとても素敵なことについて、どんなことができるかを考えて下さい。そして、明日の朝私に電話をして、思いついたことを報告して下さいね」。

翌朝、彼女は電話で「ああ、アドラー先生。ごめんなさい。私、何もご報告することがないんですの。一晩中ぐっすり眠ってしまったものですから」。

・私は彼らに、セッションの参加費を請求すると、アドラー博士が「私が彼らを招待したんだよ」と言いました。それから、私にそっと、「彼らは貧乏なんだよ。無料で入れてやっておくれ」とささやきました。

・「もし君たちが、患者を扱って成功したいと思うなら、つまり、成果を望むなら、君たちは本当にはその患者を援助することができない」、「そして、もし君たちがその患者の支払い能力について少しでも考えるならば、君たちは本当にはその患者を援助することができない」

・「見送られるのをあなたが好きかどうか、私たちは本当に知りたいのですよ」と聞くと

「私はいつもあなた方に会うのが好きなんだが…私が遠くへ旅立とうとしている時にあなた方が見送りに来てくれると…私はメソメソ泣くだろうね」。

・「子どもの目で見、子どもの耳で聞き、子どもの心で感じるようにしなさい。子どもは困難を持っているのであって、困難を作っているのではないのだから、罰のない事が子どもに一番適していると私は信じています」

・「今夜僕達の家に来ることになっている有名な人っていったい誰なの?」

「以前私が君によくやっていたお尻ピシャリを君がすっかりされなくなったのは、その人のおかげなんだよ」

すると友人が、「君がたくさんのクライエントを失ったのも彼の影響のせいなんだよって言えばよかったのに」と言いました。

その家の主は、離婚問題専門の弁護士だったのです。

・私達の家にはいつもいろいろな人がいて、一緒に夕食を食べていました。

離れて子ども用のテーブルに座るのではなく、好きなだけ大人たちと一緒にいてもいいと言われていました。

そうしたければ、ディスカッションに加わることもできました。

でも、ディスカッションはたいてい私達の頭の上を通り過ぎていました。

私達子どもは寝たいときはいつでも寝に行っていました。

ただ、その場を離れて寝に行けばよかったのです。(アレクサンドラ・アドラー)

・アドラーが私達の家に来たときのことです。私達は興奮して、食事、整理整頓、子どもたちのふるまいなど、できるだけ完璧にしようとしていました。

アドラーはそっと、「有能な女でいることは大変じゃないですか?」私にたずねました。

これはほめ言葉ではなく、注意信号のつもりだったのです。

・フロイト理論についての意見を聞かれ

「とてもやっかいな質問です。フロイトは今年80才の長寿を祝われます。世界中が彼を祝福しているのですから、私は一言でも批判めいた事は言わない事に致しましょう。」

・聴衆の中の誰かが、「そして、宗教は、アドラー博士?」と、”そして”と言う言葉をとても攻撃的に強調して質問しました。

アドラーは「もし神様がいらっしゃるならば、神様は私達にとても満足しておられるに違いない、と言うふうに私達は生きて行こうとしているのですよ。」と答えました。

・私達も宗教教育を受けなければなりませんでした。私達の兄弟は全員、宗教教育をあまり好きではありませんでした。しかし、父は、「宗教は、実は君たちがずっと前から身につけているものなんだよ。きっと君達は宗教を学ぶことが好きになると、私は思う。旧約聖書も新約聖書もどちらも素敵だ。」と言い聞かせました。

けれど、結局、私達の兄弟は誰も宗教的にはなりませんでしたし、特定の教会に本気で関係することもありませんでした。とは言え、当時のウィーンでは、子供達がどれかの宗教に属さないでいることは許されませんでした。私達もどれかひとつを選ばねばならず、結局、父の属していた教会を選びました。

父は、「14歳か15歳になって、他の宗教に改宗したくなれば、そうしてもかまわないよ」と言っていました。(アレクサンドラ・アドラー)

・アドラーは死の3日前に言いました。

「私は、私の生きている間に、いくつかの役に立つ発見をしたし、それゆえそれらの発見は人類に奉仕し続けるものになるであろうと信じているのだよ。そして、このことが私を幸せにしてくれるのだよ」。(フィリス・ボトム)

・私の姉のヴァリは、1934年にロシアへ行ったきり帰って来ず、1937年の2月には政治犯として投獄されてしまいました。

スターリングラードの圧制下での犠牲者の1人になってしまったのです。

父は、ありとあらゆる外交ルートを利用して、彼女を助け出そうとしましたが無駄でした。

父から私への最後の葉書に。

「ヴァリのおかげで眠ることも食べることもできないよ。こんな状態でやっていけることに、自分でもびっくりしています」と書いてあります。

数日後、1937年5月28日、父はアバディーン市の路上で、突然の心臓発作の為に急逝しました。(アレクサンドラ・アドラー)

(完)

<参考文献>

・性格の心理学・上/A.アドラー(アルテ)

・人生の意味の心理学・上/A.アドラー(アルテ)

・生きる意味を求めて/A.アドラー(アルテ)

・ワークショップテキスト豊かな家族を築くために/ジョセフ・ペルグリーノ(ヒューマンギルド)

・アドラーの思い出/G.J.マナスター他(創元社)

・はじめてのアドラー心理学/Kathryn Hyatt他(一光社)

・アドラー心理学入門/ロバート.W.ランディン(一光社)

・アドラー心理学トーキングセミナー/野田俊作(春秋社)

・続・アドラー心理学トーキングセミナー/野田俊作(春秋社)

・アドラー心理学教科書/野田俊作監修(ヒューマンギルド)

・ELM/岩井俊憲他(ヒューマンギルド)

・心の雨の日の過ごし方/岩井俊憲(PHP研究所)

・アドラー心理学入門/岸見一郎(KKベストセラーズ)

・アドラーに学ぶ/岸見一郎(アルテ)

・アドラー心理学の諸問題(1)/岸見一郎(論文)

・STEP/ドン・ディンクメイヤー、ゲーリー.D.マッケイ(発心社)

・STEP TEEN/ドン・ディンクメイヤー、ゲーリー.D.マッケイ(発心社)

・「夜と霧」/V.E.フランクル(みすず書房)

・「宿命を超えて、自己を超えて」/V.E.フランクル(春秋社)

・精神分析入門・上下/S.フロイト(新潮文庫)

・精神分析の理論/C.ブレナー(誠信書房)

・分析心理学/C.G.ユング(みすず書房)

・ユング心理学入門/河合隼雄(培風館)

・宗教と科学の接点/河合隼雄(岩波書店)

・ユングと聖書/W.G.ロリンズ(教文館)

・ユングとキリスト教/湯浅泰雄(人文書院)

・いかにして超感覚的世界の認識を獲得するか/ルドルフ・シュタイナー(ちくま学芸文庫)

・聖書 新共同訳(日本聖書協会)

・他人を見下す若者たち/速水敏彦(講談社現代新書)

・ふしぎなキリスト教/橋爪大三郎、大澤真幸(講談社現代新書)

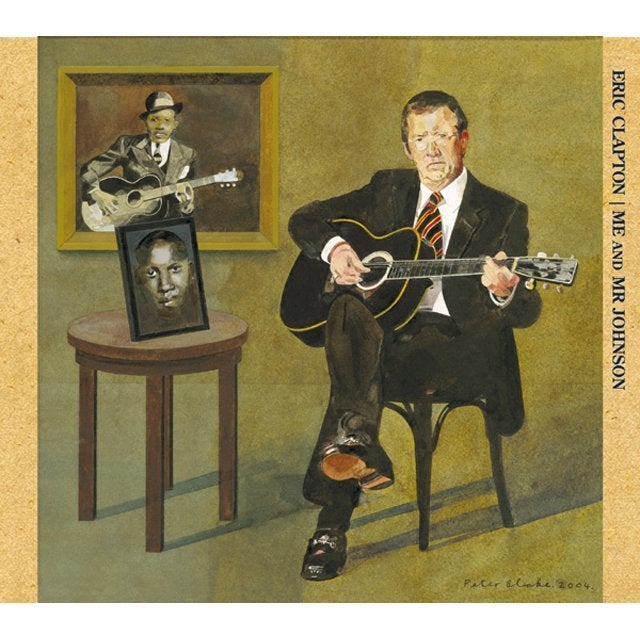

・エリック・クラプトン自伝(イーストプレス)

・奇跡の夢ノート/石黒由美子(NHK出版)

・岩井俊憲公式ブログ

・ヒューマンギルドホームページ

・その他インターネット情報

<シリーズ・動画の旅・2>

中学生の頃、刈谷駅発車前を撮影した名鉄デキ501。

廃車後、最近まで静岡県の岳南鉄道でED501となって活躍していたので動画撮影に出向きました。

恥ずかしがってなかなか近寄って来ませんでしたが、最後はモーター音を唸らせて目の前を通り過ぎて行きました。

型式番号表示は字体が名鉄時代のままだったので嬉しかったですね。

もう1両、元豊川鉄道の電機で、路線ごと国鉄に買収され飯田線で活躍したED29も姿を留めていましたが、再稼働は不可能との事で動画撮影は叶いませんでした。

製紙工場の原料や製品輸送にも大いに貢献した同鉄道ですが、吉原駅近くでは製紙工場排出ヘドロにより田子の浦港が汚染され、昭和45年には、発生した硫化水素ガスで入換作業中の機関士が失神するなんておぞましい事件が起きています。

一方、岳南電車となった最近では、日本夜景遺産と認定された工場夜景が話題になり、専用電車も運行、訪れる人も多いですね。

(続く)

<鉄道動画集>

YOU TUBE「スヌーピー1」からご覧下さい。

<プロフィール>

本ブログ中、横300サイズの小画像はお借りしたものとなります。

ベストセラー書「嫌われる勇気」で大ブレークを果たしたアドラー心理学では、困難を克服する活力を与える「勇気づけ」をとても大切なものと考えています。

本ブログは、夫婦関係、子育て等の困難から救われた自らの経験を活かす為、幸福を目指すこの心理学の案内役となり、各種ワークショップやカウンセリング等への橋渡しができればとの思いでスタートしました。

また、勇気づいた人の象徴的存在である嵐の活動、旅や趣味の世界等についても合わせて綴っていますので、同好の方にお楽しみ頂けたらと思います。

巻き起こせ!

勇気づけの嵐。