まいど~

プランクトンからクジラまで

生きもの自然科学大好き

絵本講師のくがやよいです。

1月は行く

2月は逃げると言うけれど

言うてる間にもう2月も末。

早い~~~

(これ下書きしてたときは8日だった….)

3学期は4年生の理科実験が始まり、

お湯が沸いても♨️

湯気が上がっても♨️

何見ても「うわぁー 」っと感動の気持ちが溢れ出る4年生、、、

」っと感動の気持ちが溢れ出る4年生、、、

めっちゃかわいい!

もちろん

5、6年生もかわいい!

(全部やん)

ドラゴンボールのトレーナー着てたら

じーーーっ と見てくる子がいて

と見てくる子がいて

「おんなじ!」

って6年生の子とかぶってた。。。

D.B.大好き同士

ちなみにうちも、娘とお揃いです!

【1月13日】

神戸市須磨区文化センターの読み聞かせ教室。

私は3月の「絵本で紡ぐ・世代を超えて繋がる」を担当します。

午後、須磨から塩屋へ。

3年前からずっと欲しかった図鑑を買いに行く。

【14日】

市の担当者さんと市民企画講座の打ち合わせ。

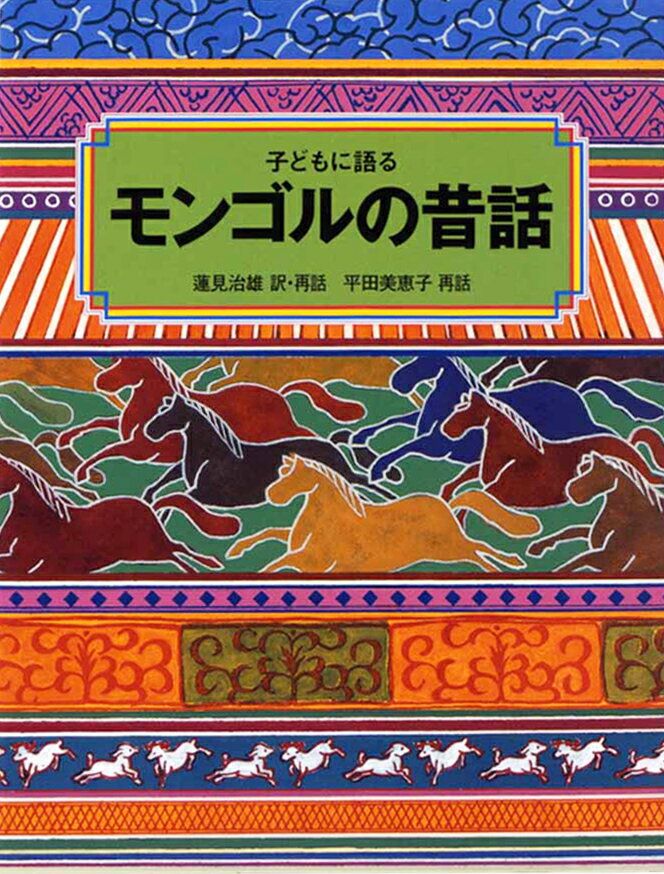

4月から若竹生活文化会館でどなたでも参加できる「昔話の基礎講座」を始めます。

チラシ作らにゃ。

【15日】

小学校で5年生の実験。仮説実験授業はやっぱりたのしいなぁ~。

お昼の校内放送読み聞かせでは、藤田浩子さんに教えてもらった福島の昔話『ヘビの食い合い』を。

夜、長谷川集平さんのオンライン講座

「シューヘー•セミナリヨ」受講。

集平さんのお話を聞くたびに、

「自分はどの立ち位置に立って話をするのか」と自分を顧みることができる。

人よりも、高い所から話をしていないか。

中川正文先生に教わった「平座の関係」で受講者さんと向き合っているか。

なので、登壇という言葉が私は好きじゃない。

何だか高いところから話をする、という感じでエラソウで。

(チラシとかに、登壇者って書かないでください、ってお願いする)

そして、集平さんの話を聞くたびに、今あちこちで話題の、流行りの絵本は、自分はいいや、と思う。

この日のトークテーマの絵本は『大きな大きな船』。

母がいない父と子の会話が続く。

長崎には2回、絵本講座に伺った。

この絵本の絵と軍艦島からの帰りに見た長崎の山側の風景が重なって

そのことを話したら、集平さんが「うれしいなぁ」

「分かるんだ」と言われた。

うちは、集平さんの絵本を読むときは、

絵本に込められたヒリヒリするような思いと、溢れるようなやさしさを

いつも感じながら絵本を読んでいる。

それらに感応する思春期の子どもたちが、確かにいるから。

【18日】

大阪十三のシアターセブンで映画を見た。

今年はたくさん映画をみたい。芸術への感性を磨きたい。(同期の絵本講師Oさんの影響)

この日は、青春恋愛SF映画。

小説も映画も、青春ものが好きだ。

【22日】

夜、

『アイヌ文化で読み解く「ゴールデンカムイ」』オンライン読書会に参加。

北欧、チュニジア、いろんな国の参加者さんたちとアイヌ文化の話に花が咲く。

楽しいなぁ〜

【24日】

(急な残業で大遅刻しつつも)

神戸六甲の本屋わわわさんの

「大人の絵本読み合い会」に参加。

いろんなお話や詩、絵本に出会えるゆったりした時間。

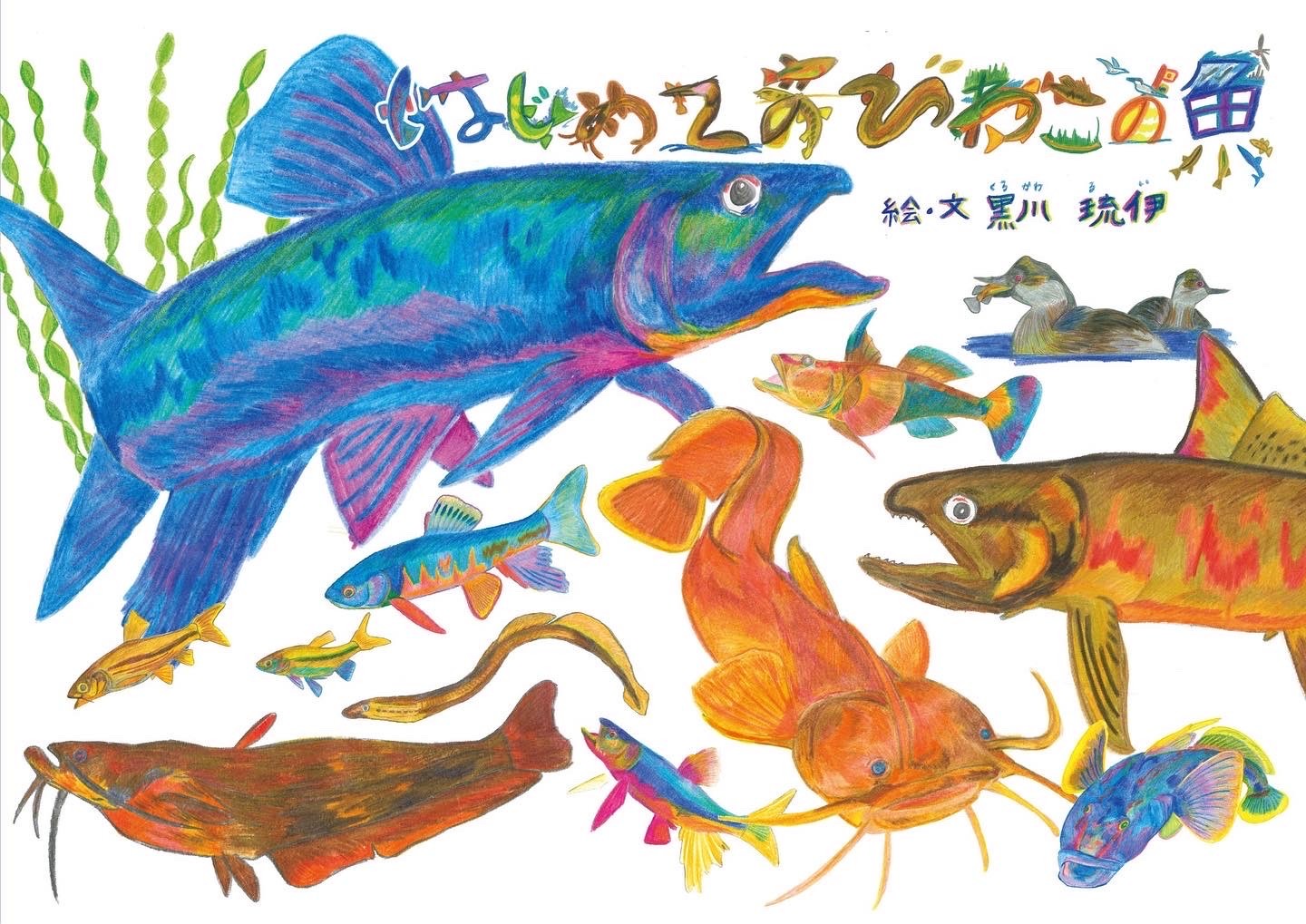

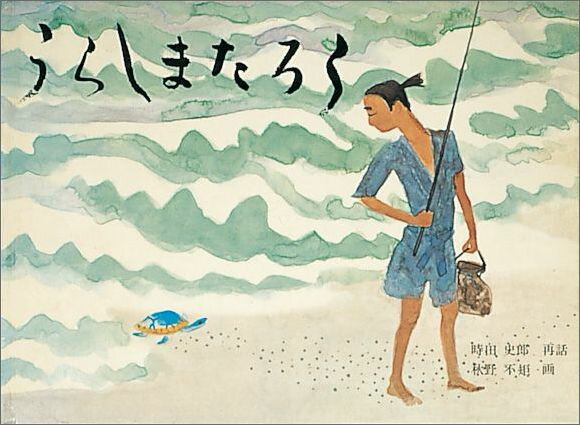

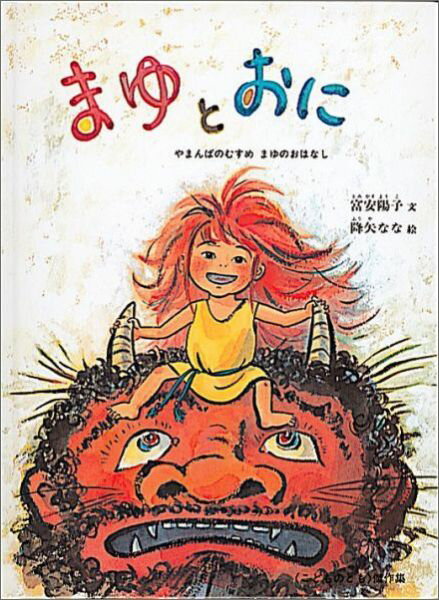

私はこの絵本を読んだ。

ほぉ〜〜っと溜め息が。

やっぱり大人も楽しい絵本!

【25日】

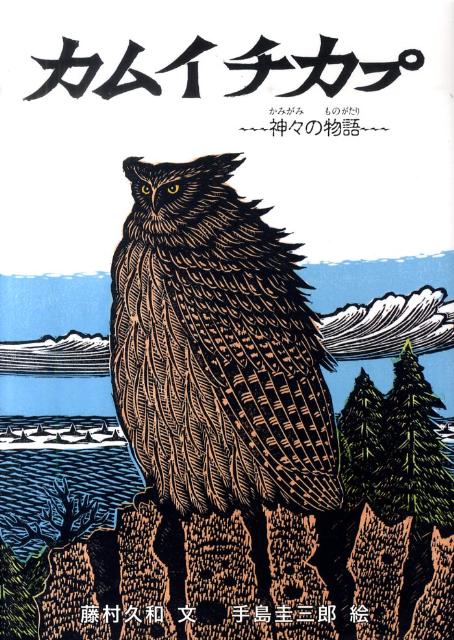

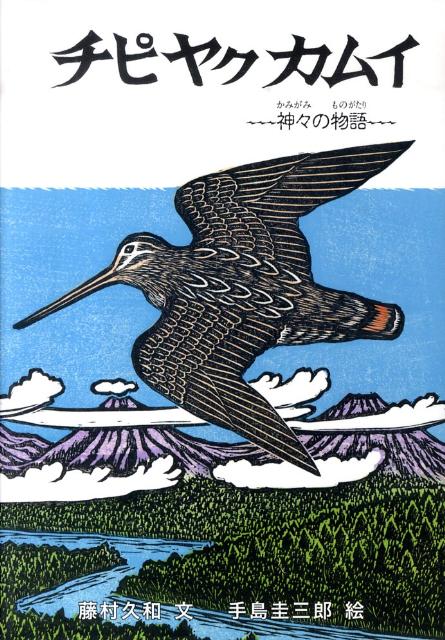

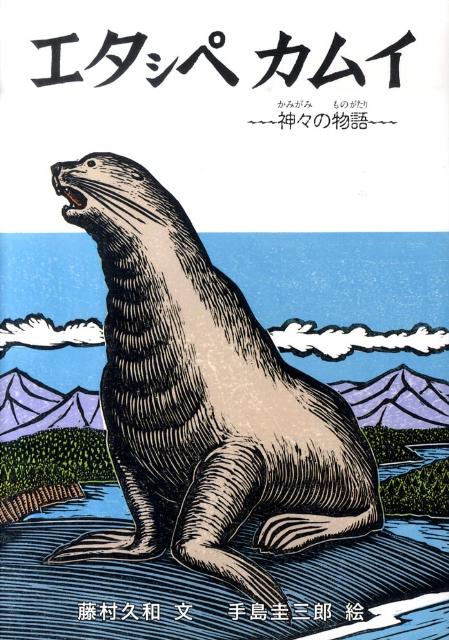

「自然と共に生きるアイヌの昔話講座 第一回目コタンコロカムイ(シマフクロウ)と昔話」開講(満席御礼!)

アイヌの物語に興味を持ってくださる人が

こんなにいてくれて嬉しい!

次回も頑張ろう!

【26日】

東京巣鴨へ

アイヌの刺繍教室とハポネタイの新年会に参加。

常連さんの刺繍🪡素敵💓

これはテーブルクロス。美しいなぁ。

新年会でみんなで作ったアイヌ料理いろいろ。

オハウ(汁物)、ラタシケプ(混ぜもの)、シト(団子を焼いたもの)、阿寒湖のワカサギ、トノト。

【27日】

上野駅から 行列ができているモネ展を横目にスルーして、科博の鳥展へまっしぐら!

科博のクジラ、何度見てもすごい!!

閉館ギリギリまで見て、最後にフーコーの振り子を見たくてダッシュ💨

仮説実験授業に出てくる有名なフーコーの振り子。デカい!

夜行バスで帰阪して、翌朝そのまま小学校へ。

仕事して、土曜日は

滋賀県のびわこベースへ。

あー、書ききれん。。。(続きます)

![]()