2023.02.25 19:00週刊ポスト

話題書『ゼロからの『資本論』』で描かれた一般的な資本論の理解を根底から覆すユートピアへの道筋

-

マルクスの『資本論』をどう解釈したのか(イメージ)写真2枚

「新書大賞2021」大賞を受賞するなど、大きな話題となった『人新世の「資本論」』(集英社新書)の著者・斎藤幸平氏の新刊『ゼロからの『資本論』』(NHK出版新書)を、経済アナリスト・森永卓郎氏はどう読んだか。

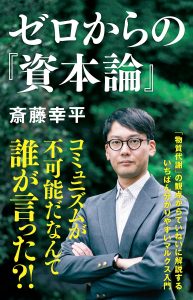

『ゼロからの『資本論』』(斎藤幸平・著)写真2枚

* * *

いきなり今年のベスト本に出合ってしまった。私は大学時代に『資本論』の読破に失敗して以来、ずっと『資本論』の解説本を読み続けてきた。だから確実に言える。この本はベストどころか、次元の異なる最良の経済の教科書だ。

いま我々が感じている「生きにくさ」の原因を分かりやすく説いたうえで、マルクスはこう言っていると『資本論』を紹介する。私がぶつかってきた『資本論』の壁は、音を立てて崩れていった。

ただ、本書の価値はそうした逐条解説だけではない。一般的な資本論の理解を根底から覆す著者自身のユートピアへの道筋が示されているのだ。

一般的な理解では、資本主義の最大の欠陥は、格差の拡大だ。だが、著者の『人新世の「資本論」』によると、マルクスは、資本主義による地球環境の破壊まで見通していたという。そして、本書で著者が強調しているのは、マルクスが最も問題視していたことは、「資本による支配の下で、労働が無内容になっていく」という点だということだ。

生産性を上げるために、労働が定型化され、マニュアル化され、労働者の創意工夫の余地がどんどん削られていることが、一番の問題だと私自身も指摘してきたのだが、マルクスは、それもお見通しだったのだ。だから著者は、マルクスのユートピアを実現するためには労働の自律性を取り戻すべきだとし、そのカギを握るのがアソシエーションだという。

私は驚いた。オムロンの創業者立石一真が1960年代末に発表したSINIC理論という未来予測では、2025年から世界は自律社会に構造転換し、それを支えるのは自立・連携・創造だとされていた。著者が理想とする経済社会が、2年後に訪れるとしていたのだ。

私自身、5年前から農業を始め、農産物の物々交換で、資本主義の呪縛から逃れることが、幸福をもたらすことを実感している。そのことを若者たちにも伝えなくてはならない。私はこの本を講義の教科書にすることに決めた。※週刊ポスト2023年3月3日号

読書室 『ゼロからの『資本論』』

読書室 『ゼロからの『資本論』』- 2023年01月29日 ワーカーズの直のブログ

- 読書室 斎藤 幸平氏著『ゼロからの『資本論』』NHK出版新書 2023年1月刊

- ○本書は、マルクスが労働を物質代謝と表現したことを丁寧に解説しつつ、資本・・・