アメリカでも「ウクライナ支援疲れ」- 窮地のロシアと中国の選択 世に倦む日日 2022年11月11日 17:38

アメリカで中間選挙が行われ、下院で共和党が過半数を制する局面となった。事前の予想どおりの結果であり、共和党が4年ぶりに下院の多数を奪還し、ねじれの政治権力の構図が現出する。アメリカ政治はタカ派色が強まり、対中国強硬姿勢がいちだんと過激化する進行が予想され、東アジアでの戦争はさらに現実味を濃くする緊張の段階へ進んでいる。選挙の争点として第一に高い関心が集まったのはインフレ問題で、物価高に苦しむ人々の民意が政権与党への批判となり、野党を後押しする投票行動となったと総括されている。この結果は、今年6月に行われたフランス議会選挙と同じパターンだ。

選挙の終盤になって、急にマスコミが焦点を当てて浮上したのが、アメリカの「ウクライナ支援疲れ」の問題である。欧州でその気分が蔓延している現状は、ネットに上がる反NATOのデモの情報によって確認できていたが、アメリカでもその兆候が発生している事実は、今回の報道の中で初めて知った。11/8 の報ステの取材映像で、ブライトン・ビーチの「リトル・オデッサ」に住むロシア系移民男性が登場し、ウクライナへの軍事支援を減らして国内の用途に使うべきだと意見を述べていた。アメリカ国内にも欧州と同じ世論が存在し、その要求を反映するように議員たちが主張を上げている。

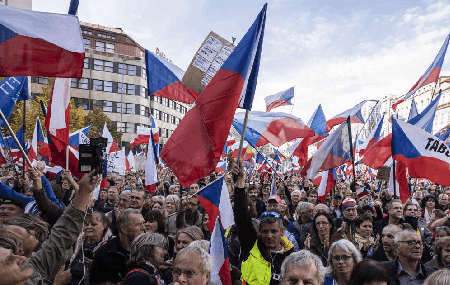

その最も有名な例が、共和党院内総務のマッカーシーの「ウクライナに白紙小切手は出さない」という発言で、日本のマスコミで大きく取り上げられた。他にも自国第一を強調するトランプ寄りの極右議員の中で、この主張をする者が何人かいる。また、民主党の左派議員もバイデンに対して書簡を発し、対ロシア休戦協議を促していて、その背景にインフレと戦費支出増の問題があり、「ウクライナ支援疲れ」の民意がありることが察せられる。欧州でもその政治の事情と構図は同じで、物価高を政府に抗議し、停戦を求めてNATOに抵抗し、ウクライナへの武器援助に反対する市民デモは、右派と左派の両方から起きている。

アメリカのインフレは高止まりしていて、率が7%台に下がったもののまだ暫く続くものと予想されている。FRBも政策金利は現在より上げると言明している。アメリカのインフレをもたらした要因として、コロナ対策や環境エネルギー政策に投じた巨大財政支出が槍玉に挙げられていて、サマーズなどがその批判の論陣を張ってきた。アメリカのウクライナへの支援額を見ると、3月に136億ドルの予算を議会で可決し、5月に400億ドルの追加予算を成立させている。合計536億ドル。日本円で7兆5000億円。イラク戦争の戦費3兆ドルと比較すると規模は小さいが、これがさらに1年2年と嵩んでくると、財政圧迫の要因になるのは確実で、共和党議員から指弾が入るだろう。

米国第一主義の共和党議員が主張しているのは、ウクライナへの出費が欧州諸国に比べてアメリカが突出しているという不満で、戦争は欧州の問題なのだから欧州諸国がもっと出せという言い分である。おそらく、来年からその要求が強く出るようになるだろう。だが(ドイツを別にして)財政能力の脆弱な欧州諸国にその余裕はない。負担増など受け入れたら、高まる国内の反戦世論に火に油を注いで政権が倒される危機的状況になりかねない。ウクライナ戦争による対ロシア経済制裁の影響によって、欧州諸国は厳しい経済危機に陥っていて、この冬を越せたとしても、国民生活、企業経営、国家財政、それぞれが疲弊しきった状態になる。

そうなると、アメリカと欧州との結束は不安定になるはずで、トランプ的な利己的論理で欧州に負担増を要求するアメリカと、経済的体力を失って喘ぐ欧州諸国との間で、戦争への対応が分かれる展開が予想される。必然的に、ウクライナへの支援は大盤振舞いの青天井が続くわけにはいかなくなる。①11月4日にサリバンがウクライナを訪問し、②11月7日にサリバンがパトルシェフと秘密交渉をしている事実を認めてマスコミ報道に載せ、③そして11月10日にショイグがヘルソンからの撤退を指示したのは、中間選挙の結果を睨んでのアメリカ(CIA)の画策の結果であり、アメリカ国内の今後の政治状況や世論環境に対応しての、戦争のマネジメントの奏功であると考えられる。

その中身は、どうやら、ゼレンスキーに対してロシアとの停戦協議に応じろと促している。表向きの発表では、アメリカがゼレンスキーに対して万全の支援を継続する確約を行ったという内容になっているが、それは内外に向けての政治的なメッセージの発信であり、実際のアジェンダは別にあると推測される。支援の念押しだけならば、わざわざサリバンがキエフを訪問する必要はなく、オンラインでブリンケンが担当すれば十分だ。サリバンがフェイストゥフェイスで臨んだのは、戦争の具体的な工程について決定し、細部を調整するためであり、戦略を意思統一するために他ならない。この戦争は「プーチンの戦争」であるけれど、同時に「CIAの戦争」である。アメリカでこの戦争を主導しているのはCIAだ。

小谷哲男が正直にそう断定した。つまり、サリバンは事実上の西側軍の参謀総長である。ここからは憶測だが、アメリカとゼレンスキーの間には、戦争の進め方をめぐって若干の齟齬があり、認識と意思の違いがある。ウクライナを含む西側軍にとって最大の懸念は欧州の「支援疲れ」であり、物価高とガス不足に苦しむ西欧諸国民が「ウクライナ離れ」を起こすことである。その危惧はゼレンスキーとアメリカの間で一致している。だが、一瞥してゼレンスキーの方がその危機感が強く、きわめて神経質になっていて、一刻も早く南部東部への進撃作戦を進め、軍事的成果を上げてロシアを屠ることを熱望している。停電がボディブローのように効き、ウクライナ国内の継戦意思について不安があるのだろう。

一方のアメリカ(CIA)の側は、プーチンを核戦争の決断に追い詰めることを恐れ、ドラスティックな軍事的勝利を短期で実現するという構想を持っていない。CIAにとってのこの戦争の勝利の方程式は、プーチン政権が崩壊することであり、ロシア人の手でプーチンが倒されるカラー革命の図である。その深謀の成功についてCIAなりの目算と自信があるのだろう。ゆえに、一時的にドニエプル川を挟んで戦線を対峙膠着させ、欧州の「支援疲れ」対策として停戦協議に応じる姿勢を見せたらどうだとゼレンスキーを説得したのではないか。戦争を無理に過熱化させず、核戦争の回路に持って行かず、じわじわとロシアを絞め殺す作戦である。主導権を握っているのはアメリカであり、ゼレンスキーがサリバンにNoと言うことはできない。

今回、インドネシアでのG20にプーチンが不参加となり、ゼレンスキーもオンライン参加となった事情も、アメリカ(CIA)の差配と調略が影響しているのではないか。アメリカはプーチンの出席を阻止したかったはずで、欠席という「戦果」に向けて周到に手を打ったはずだ。主催国議長のジョコはプーチン参加に積極的だった。直前のタイミングでヘルソンからの撤退を余儀なくされ、立場を失ったプーチンは、面目丸つぶれでG20に出る顔がない。G20はアメリカが単独で仕切る舞台となる。プーチンにとっては大きな痛手で、本当はこの場で外交的な巻き返しを図りたかっただろうし、BRICSやサウジやトルコの首脳と親密に握手する場面を演出し、西側とそれ以外の二つが分立・併存している図を象徴的に印象づけたかっただろう。

ウクライナと水面下で停戦協議に入り、南部東部4州の「領土」の線引きで何らかの譲歩・妥協の姿勢を見せたとしても、プーチンは戦争の最終目的を諦めず、キエフ政権打倒をめざすと思われる。一時的に撤退して膠着しても、兵力が整えば7月のように反転攻勢を狙うだろう。来年にかけての情勢変化のポイントとして、中国がロシアへの半導体の輸出規制をやめ、本格的支援に踏み出すことが考えられる。現在、中国はこの戦争について中立の立場で臨み、アメリカの警告と牽制に従い、国連決議に準拠した方針で動いている。だが、その外交政策を転換するかもしれない。ロシアは、動員によって兵員は補充できるが、兵器不足に直面していて、半導体入手難によって兵器補充ができてない。

巡航ミサイルが枯渇しているとも言われ、戦車生産の部品の欠乏も言われてきた。弾薬の払底という説もある。これらの情報は西側発であり、情報戦のプロパガンダ(ウソ)の可能性もあるが、兵器大国だったロシアの兵器生産が世界のサプライチェーンに依存していたのは事実であり、供給を止められて9か月経った現在では、部品調達ができず兵器生産が逼迫しているのは間違いない。徴兵で兵員を補充できても、武器弾薬がなければ戦争は継続できない。ロシアが戦争で戦っている相手はウクライナではなくアメリカである。核使用なしの通常兵器の戦いではロシアはアメリカ(NATO)には勝てない。プーチンはそれを何度も言っている。そして、補給が破綻寸前のロシアを救援できるのは中国だけである。

10月27日、アメリカ国防総省は新しい「国家防衛戦略」を発表し、中国を「最も深刻な挑戦」として位置づけ、台湾有事に向けた態勢シフトと準備計画を強調した。現下の状況において、弱体ロシアは最早アメリカの敵ではなく、中国(PRC)の包囲瓦解に全力を傾注して目標達成するという戦略表明である。アメリカにとって今のロシアは、熟した柿が落ちるのを待つ衰弱した存在になった。アメリカ(CIA)は、プーチン政権崩壊とそれに続くロシア連邦解体を射程に収め、リアルな近未来として想定している(=自由と民主主義の戦争勝利の結末と凱歌)。アメリカの戦略がかく設定され推進される以上、それを受けて立つ中国としては、ロシアとウクライナ(NATO)との間で中立に徹するというわけには行かない。

座視すれば、プーチンが打倒排除されたロシアに親米政権が立ち、長い中ロ国境に北京・上海を狙う中距離核ミサイルが配備される事態になる。東正面の日米同盟に加えて、背後の国境線を反中反共の軍事勢力によって包囲される悪夢になる。それは避けなくてはいけない。必然的に「扶露滅米」の方向性を選択せざるを得ず、北と西の防御を保全する戦略に出ざるを得ない。それは第3次世界大戦への針路だが、アメリカが中国を軍事的に打倒する戦略で臨んでいる以上、中国の選択肢は、共産党体制を崩して親米化(日本のように隷米化)するか、アメリカと対抗する戦略で応じるかのどちらかである。ウクライナ戦争が、ロシアの惨敗、プーチン失脚、混乱と親米政権樹立という筋書きに進むのは忌避したいだろう。

本来、もっと早く、2月に戦争が始まったすぐの時点で、王毅がモスクワに飛び、キエフに飛び、インドやトルコと一緒に和平調停に奔走すればよかった。局外にあって和平を実効的にキャリーできたのは、実力ある中国だけだったのだ。だが、愚鈍で国際政治に無知な習近平にその発想はなく、責任の自覚もなく、戦争の正確な分析と見通しもなく、ただ自分のことだけ考え、共産党大会を無難に済ますことだけに注力した。国内の権力集中と毛沢東カルトの復活だけに熱中していた。だから、戦争の主導権はアメリカが握り続け、アメリカ(CIA)のマネジメントで一元統括され、中国がアメリカと対峙する上での戦略的パートナーであるロシアはボロボロの窮地に至ったのだ。