2018年10月1日~11月4日まで、大阪商業大学アミューズメント産業研究所様にて

行われている「日本における囲碁の歴史と文化ー本因坊算砂から本因坊文祐までー」

の展示会図録です。

変わった表紙のデザインだなーと思います。

碁盤の写真が写っていますが、江戸時代なんかの蒔絵碁盤と

錯覚しませんか?

ほら。

故意に錯覚をねらったかのよう。

しかし、これは碁盤と浮世絵は全く作者の別の作品です。

何でこんなことするかなー?

●まず碁盤ですが、これが大阪まで展覧会を見に行こうかと

びりたんが悩んだ明治時代の碁盤師、

福井勘兵衛さん作の5寸2分の天地柾の碁盤でした。

中山典之さんが収集した天面の柾が極めて細かく美しい銘盤とのこと。

仕上げが良すぎた為、対局には用いられず収蔵品とされたそう。

写真で見る限り、天面どころか側面の木目もさっぱり

解読できませんけど。。

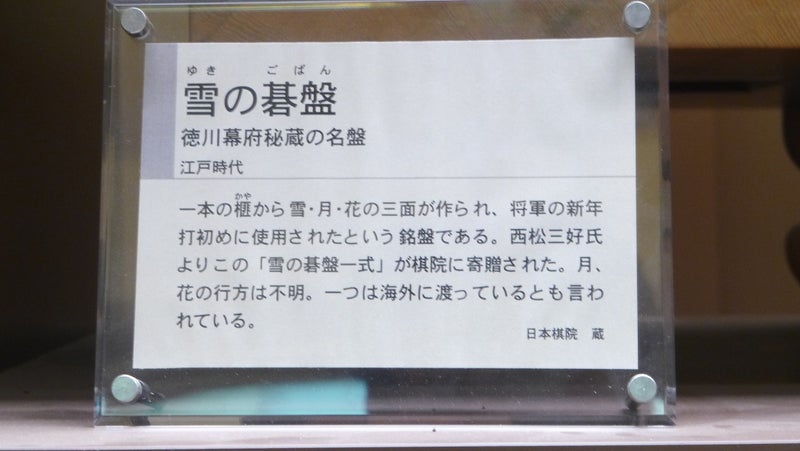

囲碁殿堂資料館さんで拝見した江戸徳川幕府の銘盤「雪の碁盤」だって、

https://ameblo.jp/billytan/entry-12395965612.html

せいぜい元名盤であって、現残念な盤が良いところでしたから

勘兵衛さんの碁盤も同じように、ガッカリ盤の予感もするんですよね。

雪の碁盤は天面も冴えんなーという印象でした。(びりたん比)

●びりたんが日本棋院囲碁殿堂資料館様で見た

これが孝明天皇の愛用碁盤だったらしい。

孝明天皇とは明治天皇のおとーさんらしい。

碁盤天面の傷からうかがえる

当時の腕白キッズ&じゃじゃ馬姫想像図。

碁石を豆まきして、碁石の川を泳いで

お腹を抱えて笑い転げて

その手ヘボすwww

おまっwww

ちょっwww

ひゃっほ~♪

ちびっこのヨダレ攻撃。

椅子にもちゃぶ台にも文机にも脚付き碁盤は使われていました。

きっと当時は。

●最上部の浮世絵は琴棋書画など様々な芸の稽古に励んでいた

浅草北部の新吉原のひとこまのようです。

●最下部の浮世絵は灯りを灯して夏に囲碁を打つ

ふたりの女性のようです。

当時のローソクは作るのが手間で現代の金額に換算すると

1本9,500円くらいとのことなので、このお二人は

リッチな身分と言えそうです。

しかし、ローソクと月明り程度なはずなので

実際には暗くて、屏風越しの武士なんかは

対局盤なんて、見えないと思うんだけどなー。

夜半ではなく、夕暮れ対局時の補助灯り程度なのかな?

●真ん中付近の朱塗りの碁笥と碁笥収納箱は

井伊家伝来のものとのこと。

本因坊家伝来の袈裟とか

孝明天皇愛用の碁盤とか

寄木碁盤とか

囲碁殿堂資料館様貸し出しの展示も多そうな予感です。

https://yoshiko3.exblog.jp/20919613/

↑

ドーナツ型特殊碁盤の展示もあるみたいです。

https://www.youtube.com/watch?v=5ipg6Ldt0UQ

↑

将棋も、そういう発想はあるみたいですけど。。

「囲碁殿堂資料館の運営について」という記事が

興味深いです。

2004年の開館から14年が経ち、漠然と囲碁に関する

資料があるというだけでは駄目で、資料を

取捨選択する時期が来ているそう。

また、囲碁史の研究は進んでいるものの

通史としては「坐隠談叢」とか古い文献しかないので

通史の編纂が目標とのこと。