石川県の能登半島先端 珠洲市(Suzu city)にて、

現代アートのトリエンナーレ、奥能登国際芸術祭が開幕しました.

1泊2日で巡ってきました.

2017.9.3.

1日目 オープニングツアーのバスにて巡りました

11:00〜11:30 開会式 @ ラポルトすず

総合ディレクター 北川フラムさんがアーティストを紹介

ラポルトすず内の作品を体験(100円でガチャポン)

11:40〜11:50

作品No.26 力五山(日本)

「潮流〜ガチャポン交換器」

12:05〜12:50 ランチ@珠洲ビーチホテル

12:55〜13:25 (2作品30分)

作品No14. @ 旧蛸島駅周辺

トビアス・レーベルガー (ドイツ)

「何か ほかにできる」

" Something Else is Possible

作品No.13 @ 旧蛸島駅

エコ・ヌグロホ (インドネシア)

「Bookmark of dried flowers」

<車移動10分>

13:35〜13:50 (15分)

作品No.10 @ 森腰の古民家

岩崎貴宏 (日本)

「小海の半島の旧家の大海」

2トンの塩!

<車移動33分>

14:23〜14:38 (15分)

作品No.7 @ 旧日置公民館

さわ ひらき (日本)

「魚話」

映像をじっくりと観ていると、珠洲の深層へと引っ張りこまれ、能登の風土に同化していく体感.

<車移動7分>

14:45〜15:12 (2作品27分)

作品No.4 @ 木の浦海岸

よしだ ぎょうこ + KINOURA MEETING (日本)

「海上のさいはて茶屋」

作品No.5 @ 木の浦海岸

アローラ&カルサディージャ

(アメリカ/キューバ/プエルトリコ)

「船首方向と航路」

<車移動23分>

<バス車窓からNo.3 深澤 孝史「神話の続き」>

15:35〜16:03 (28分)

作品No.1 @ 旧清水保育所

塩田 千春 (日本)

「時を運ぶ船」

揚げ浜式塩田(えんでん)の近くに展示された塩田(しおた)さんの作品. 塩づくりに使われた船に赤い糸が絡んで.

<車移動32分>

<バス車窓から

No.30 ラックス・メディア・コレクティブ「うつしみ」>

16:35〜16:45 (10分)

作品No.32 @旧鵜飼駅

アデル・アブデスメッド

(アルジェリア/フランス)

「ま・も・なく」

*

<車移動5分>

16:50〜17:10 (20分)

作品No. 33 @見附海岸

リュウ・ジャンファ (中国)

「 Drifting landscape 」

見附島の絶景の前に広がる漂着物のようなアート. ゴミのようで全て焼き物.

17:20 ラポルトすず

***オープニング・ツアーおわり***

宿泊先の木ノ浦ビレッジへ

予約していた「まつり御膳」に舌鼓

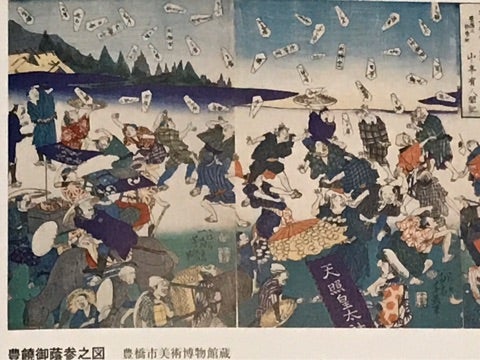

キリコ祭りで、自宅にお客様をお招きして振舞われるヨバレ.

木ノ浦ビレッジで働く地元のお母さんの手作り.

栗入りお赤飯、おすまし、煮付け、お刺身、茶碗蒸し、どれも美味しくて.

木ノ浦ビレッジに泊まるならば、予約して、是非味わってほしいごはん.

開幕初日にいただいたので、

ビレッジのブログに姪と一緒に載ってます.

***海辺のコテージで波音を聴きながら就寝***

2日目 乗用車をドライブし巡りました

8:00 朝食 @木ノ浦ビレッジ

9:15 出発

作品No.2 村尾かずこ「サザエハウス」

サザエの貝殻集めから制作まで3ヶ月かかったサザエハウスは、中に入ると瞑想できそうな心地よい空間.*

金剛崎〜ランプの宿を見下ろす絶景〜

*

須須神社を参拝

〜日本一の高さのキリコを保有する集落にある神社〜

作品No.12 バスラマ・コレクティブ「みんなの遊び場」

*

作品No.18 ひびの こずえ「スズズカ」

ふわふわドレスをまとい、クラゲのようにただよいながら鑑賞.

作品No.20 田中信行「触生ー原初」

作品No.27 河口 龍夫「小さな忘れもの美術館」

作品No.28 EAT & ART TARO「さいはてのキャバレー準備中」

展示内のカフェ(キャバレー準備中の賄いみたいな設定)にてランチ.

作品No.31 石川 直樹「混浴宇宙宝湯」

***16:30頃まで鑑賞し、金沢へ***

***

お土産は、

ハザ干し米と塩に、

ひびのこずえさんのゴジラタオル がお勧め!

珠洲では新米が実り、ハザ掛けして天日乾燥する風景がアート作品のそばに広がってます.

珠洲の「米」と「塩」をお土産にして、

塩むすびを食べながら旅の思い出を語るのも楽しい.

***

奥能登国際芸術祭は、2017-9-3から2017-10-22までの50日間開催

半島の最先端で、現代アートの最先端!