西迫愛さん、アンケート作成には彼女が所属する

日本ケアラー連盟さんにもご協力いただきました

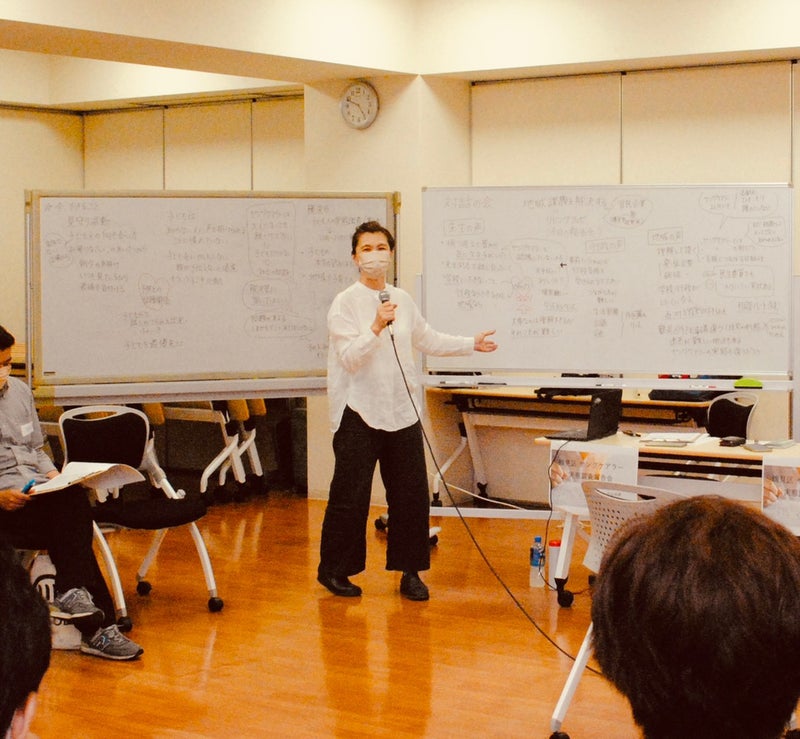

会場には地域の皆さん、

民生委員児童委員、学校運営協議会会長

町内会長、通学見守りボランティア、

保護者、地域支援NPO

そして校長先生、区役所担当者、

横浜市の担当者など地域と行政とが集い

文字通り、輪になって

一緒にヤングケアラーのことを

話し合いました。

校長先生からは、

そのようなお子さんがいることは

以前から職員も把握している、

ただ児童虐待、ネグレクトとどう違うのか?

家のお手伝いと、困難な課題との違いなど

線引きが難しい部分がある。

また、家庭の経済的理由の場合

学校の支援の難しさもある。

行政の支援につなげることができれば。

教員としてどこまで行政に伝えていいのか?

行政の力、地域とのつながりも大切。

行政からは、鶴見区役所には

学校からの相談も多くある。

また精神疾患などのご家族には

精神保健福祉士を派遣している

ケースもある。

しかし外国籍につながる

お子さんのケースでは

家を手伝う慣習などもあり

文化的な難しさも感じている。

民生委員児童委員さんからは、

障害や生活支援、学習支援など

さまざまな行政サービスにつながるように

情報の連携が必要ではないか。

学校との連携含めて検討したい。

地域からは

「あの子、大丈夫?」という声が

届くこともあるが

家庭にどこまで介入していいのか?

お手伝いの範囲か、超えているのか?

私たちでは判断できない部分がある。

町内会長さんからは

マンション住民が増えてきたいま、

戸建てに比べて情報が取りにくい。

継続した見守りのためには、

地域に根差した我々の力が大事だ。

ヤングケアラーという言葉、

なおこのアンケートは、

行政が主体で行ったものではなく

つるみヤングケアラーラボという

官民協働の団体が独自に行ったものです。

横浜市政策局共創推進の担当者には、

団体立ち上げから伴走いただきました。

私も昨年来、ヤングケアラーに関心をもち

委員会でも度々、取り上げてきましたが

横浜市では実態把握が進んでおらず

学校現場で

どのように把握されているのか?

ヤングケアラーに対する認識をどのくらい

もっていらっしゃるのか?

まずは学校への調査をやろう!

とつるみヤングケアラーラボに

政務活動の一環として

実態調査をお願いしました。

元気いっぱい! つるみヤングケアラーラボのメンバーと

政策局共創推進課の担当者

このアンケートは、

基礎自治体での

ヤングケアラーの教員調査としては

全国4番目の調査となります。

「ヤングケアラーという言葉が

社会に広まってきた後に

行われた調査として

この鶴見区の例は注目すべき。

ヤングケアラーの児童生徒への

”対応がわからない”という意見も

数件見られる」と

監修の田中悠美子助教(立教大学)

も指摘され

今後は、学校だけでなく、

多様な機関、関係者と

顔の見えるつながりや

基盤づくりが必要と評価いただきました。

横浜市でも令和4年度から

ヤングケアラー実態調査として

市内の市立小中学校、

県立高校の児童生徒に

アンケートを行っており

11月に公表予定です。

今回の報告会で得られた声は

横浜市の政策にも活かされるよう

尽力してまいります。

ご参加の皆様、ありがとうございました!

【取材記事はこちら】