「色というものは、そもそも何なのか」ということを、我々が「現実」として認識しているものに限定して言えば……

突き詰めて考えていけば、我々の目が判断する「色彩」というものは、脳の中の視神経が作り出している幻想にすぎないという結論にぶちあたってしまいます。

今日は以前、色について書いたパリブログの最後の記事を、リメイクしてみたいと思います。

いよいよ3日間連続で続けた色のお話も、最後になります。

色というものの正体を一言で言い切ってしまえば、「電磁波の中の可視光線が見せる幻」ということになります。

この幻がどうやって作り出されるのかを、順を追ってみてまいりましょう。

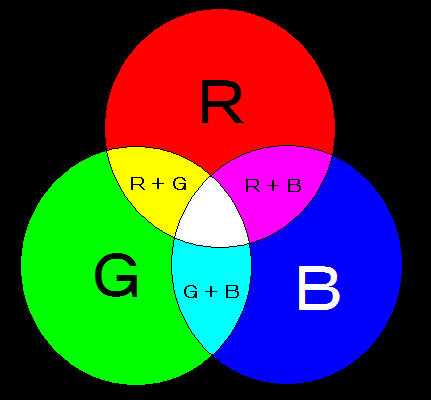

可視光線の光には「光の三原色」と呼ばれるものがあります。

それが、赤(R)と緑(G)と青(B)です。

テレビやパソコンの液晶画面などは、この3つの色の細かい粒で構成されています。

最新の画期的なものには、この3つの色に、白(W)を加えた省エネタイプの液晶画面などもありますが……

可視光線の光のスペクトルは、虹色の色合いが切れ目なく連続しています。

にもかかわらず、この3つの色を特別扱いする理由をのべるなら、人間の視神経の末端である視細胞の錐体(すいたい)細胞にR錐体、G錐体、B錐体という3種類の細胞があって、それぞれが、R錐体は長波長の赤、G錐体は中波長の緑、B錐体は短波長の青に対応して、その特定の可視光線だけを認識する仕組みになっているからです。

これらの光が網膜上で合わせられると、R錐体+G錐体で黄色の光、G錐体+B錐体で水色の光、R錐体+B錐体で紫色の光となり、この3つの色が全部合わさった時には、白色の光になります。

ちなみにこれらの可視光線がない状態が、黒色(光がない状態)です。

これを図にすると、こんな感じです。

これを加法混色と言います。

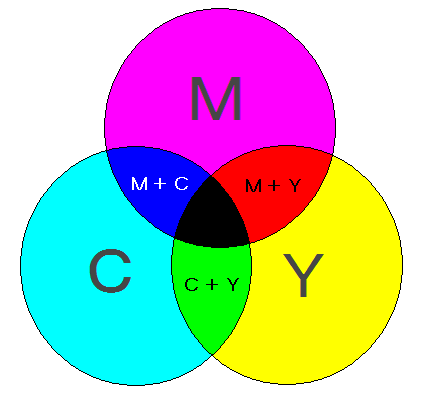

ちなみに顔料や、プリンターのカードリッジなんかの三原色は、マゼンタ(M)とシアン(C)と黄(Y)のことを指します。

どうして、さっきの加法混色の三原色と色が違うかというと、顔料とかの色は光を発している訳ではなく、逆に光を吸い込むことによって色を作り出しているからです。

つまり、シアンは赤の光を吸い込む顔料、マゼンタは緑の光を吸い込む顔料、黄は青の光を吸い込む顔料、という訳です。

どうりで、マゼンタは好みの色ではない……

これを白い紙の上で混ぜ合わせると、マゼンタ+シアンで青(青紫)、マゼンタ+黄で赤、シアン+黄で緑色となり、この3つの顔料を全部混ぜ合わせると、黒色になります。(とはいえ、プリンターのインクカードリッジなどで、この3つの色を混ぜ合わせて黒色を表現するのはなかなか難しいので、通常は、これに黒色のインクカードリッジも合わせて使います)

ちょうど、こんな感じです。

これを減法混色と言います。

ちなみに、人間が見えている色というのは肉体による知覚にたよっているだけに、年齢によって、見えている色が変わってきます。

少し話は変わりますが、今週の四柱推命講座では、五行のそれぞれの色との対応についてやりました。

東洋の五行は、それぞれ色と対応させられていて、木=「青」、火=「赤」、土=「黄」、金=「白」、水=「黒」となります。

この五行に当てはめられた色というのは、現実世界に存在する物質の色とは別物です。

普通に考えたら、木の色だったら、植物の葉の色である緑色か、樹木の幹の色である茶色のどちらかだと思いますし、金の五行の色が白で、水の五行の色が黒というのも、ずいぶん現実世界の色とは違和感があります。

おそらくそれぞれの五行の世界観を表すのに、一番適当な色を選んで、割り当てたのではないかと思います。

この五行が持っている世界観こそが、その五行のことを知る上でも、四柱推命を深く理解する上でも最も大切になってきます。

それで、木の五行にどうして青が割り当てられたかと言えば、木の五行は「若々しさ」を象徴するものだったからではないかと思うんです。

先週の講座の時は、木の色は青で、木の季節というのは春だから、「青春」という言葉は木の世界観を表している言葉だとか、訳の分からない解説をしてしまったのですが……

ただ、事実その通り、人間の目の青色を知覚する「B錐体」は、加齢とともに他の錐体よりも先に衰えてくるんです。

つまり、若い頃というのは、B錐体が衰えた老年期に比べると、視界が青っぽく見えて、年を重ねれば重ねるほど、青みが消えて、黄色っぽい色になっていくということです。

B錐体は少しずつ衰えてくるので、本人は自覚できませんけど……

つまり、年を取れば撮るほど、視界も黄昏(たそがれ)に近づいていくのですね。

ちなみに、黄色が割り当てられている土の五行は「老人」の意味が含まれていて、本当に五行の色の配当というのは、良く考えられていると思います。

色の世界というのは、角膜の中の視神経が作り出している幻といえばそれまでですが、そこには何かとんでもない深いものがあるように感じます。

さてさて、少し脈絡のない話になってしまいましたが、色の世界の不思議なお話は、この辺りで締めくくることにいたしましょう。

(2014/1/19パリブログ「たくさんの色の思いが合わされば光になる」をリメイク)