2024.3.31相模原

「本当のイースター ~ 石の上に落ちる幸い」

今日はイースターです。というわけで「本当のイースター ~ 石の上に落ちる幸い」というテーマで、イエス様の十字架とご復活についてお話したいと思います。

ルカ 20:17 イエスは、彼らを見つめて言われた。「では、『家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石となった。』と書いてあるのは、何のことでしょう。20:18 この石の上に落ちれば、だれでも粉々に砕け、またこの石が人の上に落ちれば、その人を粉みじんに飛び散らしてしまうのです。」

まず17節を見ましょう。『家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石となった。』ここには、イエス様の十字架とご復活のことが語られています。イースターです。そのことは、また後ほど、お話します。次に18節です。

ルカ 20:18 「この石の上に落ちれば、だれでも粉々に砕け、またこの石が人の上に落ちれば、その人を粉みじんに飛び散らしてしまうのです。」

このみことばは、非常に難解なみことばとして有名です。「この石の上に落ちれば、だれでも粉々に砕けます。」いったい何のことでしょうか?

というわけで、今日のメッセージでは「石」とは何なのか?そして聖書の中で「石」に込められた深い意味を、みことばから解き明かしていきたいと思います。

まず17節です。

<礎の石となられたイエス様>

ルカ 20:17 イエスは、彼らを見つめて言われた。「では、『家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石となった。』と書いてあるのは、何のことでしょう。

「家を建てる者たちの見捨てた石」とは、言うまでもなく、イエス様ご自身です。イエス様はイスラエルの民に見捨てられ、十字架につけられなさいました。

マタイ 27:22 ピラトは彼らに言った。「では、キリストと言われているイエスを私はどのようにしようか。」彼らはいっせいに言った。「十字架につけろ。」

このようにイエス様は、イスラエルの民に見捨てられなさいましたが、しかしその見捨てられた石が、イスラエル再建のための礎石、礎の石となられたのです。イエス様は、そのために十字架についてくださり、死からよみがえってくださいました。

またイエス様がご復活されたのは、異邦人である私達が、この方の「よみがえりのいのち」によって生きるためです。

ヨハネ 11:25 イエスは言われた。「わたしは、よみがえりです。いのちです。わたしを信じる者は、死んでも生きるのです。

私達が、この「よみがえりのいのち」によって生きなければ、私達のクリスチャン人生には何の意味もありません。なぜなら、それは「木、草、わら」で家を建てた、ということであり、やがては焼かれてしまい、後には何もは残りません。

ですから私達は「金、銀、宝石」によって家を建てなければなりません。「家を建てる」とは私達のクリスチャン人生そのものです。私達がクリスチャン人生を、どう生きるかです。私達が「金、銀、宝石によって家を建てる」とは、イエス様の「よみがえりのいのち」によって生きることです。言い換えれば「聖霊の力」によって生きることです。イエス様は聖霊を送るために、死んでよみがえってくださいました。

ヨハネ 16:7 しかし、わたしは真実を言います。わたしが去って行くことは、あなたがたにとって益なのです。それは、もしわたしが去って行かなければ、助け主があなたがたのところに来ないからです。しかし、もし行けば、わたしは助け主をあなたがたのところに遣わします。

私達は、この「助け主」の御力、すなわち「聖霊の力」によって生きるのです。「自力」ではありません。その時、私達は、「金、銀、宝石」によって家を建て上げることができ、イエス様が、家の土台となってくださいます。

第一コリント 3:10 与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように、土台を据えました。そして、ほかの人がその上に家を建てています。しかし、どのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。3:11 というのは、だれも、すでに据えられている土台のほかに、ほかの物を据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。3:12 もし、だれかがこの土台の上に、金、銀、宝石、木、草、わらなどで建てるなら、3:13 各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火とともに現われ、この火がその力で各人の働きの真価をためすからです。3:14 もしだれかの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。3:15 もしだれかの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は、火の中をくぐるようにして助かります。3:16 あなたがたは神の神殿であり、神の御霊があなたがたに宿っておられることを知らないのですか。

ですから私達は、イエス様という土台石の上に家を建てなければなりません。でもそのことは具体的に、どのようなことを言うのでしょうか?答えは非常に単純です。イエス様という土台の上に家を建てるとは、「みことばに従う」ということです。

マタイ 7:24 だから、わたしのこれらのことばを聞いてそれを行なう者はみな、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。7:25 雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。7:26 また、わたしのこれらのことばを聞いてそれを行なわない者はみな、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。7:27 雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると、倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。

私達は「みことば」に従わなければなりません。その時、私達は岩なるイエス様の上に、自分の家、すなわち、私達のクリスチャン人生を建て上げることができます。反対に、みことばに従わなければ、それは砂上の楼閣です。「私はクリスチャンです」と自称しながら、その実、雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると家は倒れてします。しかもそれはひどい倒れ方であった、ということです。

いかがでしょうか?みことばに従うことの大切さを、私達は知らなければなりません。ところが、何と多くの愛する同胞のクリスチャンが、みことばに従っていないことでしょうか?せっかく「助け主」であられる御霊様が来られたのに、多くのクリスチャンが「肉に従って歩みたい」と願っています。

それは次の通りです。「いや今は、そのみことばに従いません。私は、あれとこれとをしたいのです」と言って、自分の肉に従います。たとえば、「あの人だけは絶対に赦さない」、あるいは「この楽しみだけは手放したくない」という態度です。私達は、それらのことを、小さなことと考えてはいけません。それらは死に至る罪です。このことは、私達の心の王座に、聖霊様ではなく、自分の自我がどっかりと座っていることの証拠です。本当に危険な状態です。では、どうすれば良いのでしょうか?

答えは「聖霊の力」です。私達は、その気になりさえすれば「よみがえりのいのち」すなわち「聖霊の力」によって、みことばに従うことができるのです。そのために、イエス様は死んで、よみがえってくださいました。

それこそ、「家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石となった」というみことばの本当の意味です。とすると「十字架」はもちろん大切ですが、それ以上に大切なのは「ご復活」であることがわかります。十字架は、それまでの私達の人生の全ての罪を赦し聖め、私達を信仰生活のスタート地点に立たせてくれます。全てのクリスチャンは、このスタートラインに立ちました。でもそこから走り出さなければ、何の意味もありません。走らなければ、私達の救いは達成されないのです。「救われただけ」では危険です。救いは「聖霊の力」によって達成されなければなりません。

ピリピ 2:12 そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいるときだけでなく、私のいない今はなおさら、恐れおののいて自分の救いを達成してください。

ですから、あの大パウロでさえ「私は走っている」と言いました。

ピリピ 3:13 兄弟たちよ。私は、自分はすでに捕えたなどと考えてはいません。ただ、この一事に励んでいます。すなわち、うしろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、3:14 キリスト・イエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目ざして一心に走っているのです。

<石の上に落ちて砕かれる必要性>

ところが、私達が目標を目指して一心に走る者となるために、私達は石の上に落ちて、砕かれなければなりません。これが今日のメインテーマです。

ルカ 20:18 「この石の上に落ちれば、だれでも粉々に砕け、またこの石が人の上に落ちれば、その人を粉みじんに飛び散らしてしまうのです。」

冒頭にご紹介した証しの通り、人は苦難に遭って初めて心砕かれます。それはイエス様の御手の中に落ちることを意味します。ある人がイエス様の上に落ちれば、その人は粉々に砕けます。また別の人の上に、この石が落ちれば、石はその人を粉みじんに飛び散らしてしまいます。人間は、この二つのタイプに分かれる、ということです。

まず「イエス様の上に落ちる」とは、イエス様の御手に捕らえられる、ということです。その時、その人の心は砕かれますが、この痛みは救いに至る痛みです。

イザヤ 57:15 いと高くあがめられ、永遠の住まいに住み、その名を聖ととなえられる方がこう仰せられる。「わたしは、高く聖なる所に住み、心砕かれて、へりくだった人とともに住む。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。

その人はイエス様と共に永遠に生きることができます。「この石の上に落ちれば」の「石」とは、実は「みことば」(=石の板の契約のことば)を意味します。

出エジプト 34:27 主はモーセに仰せられた。「これらのことばを書きしるせ。わたしはこれらのことばによって、あなたと、またイスラエルと契約を結んだのである。」34:28 モーセはそこに、四十日四十夜、主とともにいた。彼はパンも食べず、水も飲まなかった。そして、彼は石の板に契約のことば、十のことばを書きしるした。

これらのみことばが、私達をさばきます。私達が、みことばの石の上に落ちる時、私達の自我は死んで、粉々に砕かれます。でも、そこから私達の活路が開かれます。私達は、イエス様と共に十字架につけられて死に、そして、新たにキリストの御霊が私達の内で力強く生きられます。そのことが聖書に書いてあります。

ガラテヤ 2:19 しかし私は、神に生きるために、律法(=みことば)によって律法に死にました。2:20 私はキリストとともに十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。

私達は律法によって死にました。つまり、私達の肉は、みことばの上に落ちて死んだのです。しかし肉の死によって私達の霊は生かされます。そして罪から離れ、みことばに従って生きることができるようになります。聖霊様が私達の内で生きられるからです。これが石の上に落ちて砕かれた幸いな人です。

逆に、イエス様の御手から逃れようとする不信仰な人には、イエス様という石が、その人の上に落ちて来ます。

ヨハネ 3:36 御子を信じる者は永遠のいのちを持つが、御子に聞き従わない者は、いのちを見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。

その先には永遠の滅びが待っています。その人の上に落ちて来る石とは「神様の怒り」を意味しています。かつて旧約の時代、人が罪を犯せば、石で打ち殺されなければなりませんでした。「石打ち」とは、神様の怒りの象徴です。

レビ 20:27 「男か女で、霊媒や口寄せがいるなら、その者は必ず殺されなければならない。彼らは石で打ち殺されなければならない。彼らの血の責任は彼らにある。」

以上、今日は「石」に関する学びをしました。「石」とはまずイエス様の象徴です。イスラエルの人々に見捨てられた「石」であられるイエス様は、かえってすべての人を生かすための「礎石」となられました。

その意味で、人間は二つのタイプに分かれます。イエス様という「石」の上に落ちて心砕かれ、救われて従順する人々です。この「石」とはみことばを意味しました。モーセに与えられた「石の板」には神様のみことばが刻まれていました。結局、私達の幸せは、みことばに従うかどうか、そのことにかかっています。

伝道者の書 12:13 結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとってすべてである。12:14 神は、善であれ悪であれ、すべての隠れたことについて、すべてのわざをさばかれるからだ。

逆に、イエス様という「石」から逃げる者は災いです。その者の上にイエス様という「石」が落ちてきて、その人を粉みじんに飛び散らしてしまうからです。滅びる、ということです。旧約の「石打ちの刑」がそのことの象徴です。

ですから私達は最悪の事態に至らないために、私達の自我を心の王座から追い払わなければなりません。そして聖霊様に、私達の心の王座に座っていただかなければなりません。そうすれば、私達は、みことばに喜んで従う者に造り変えられます。

<からだの贖いを得るために>

いかがでしょうか?今日は非常に大切な学びをしました。イエス様という「石」(=みことば)に対してどのような態度を取るかで、私達の人生の結末が左右されます。人生の結末とは、これから起こることです。私達は信仰によってイエス様と共に十字架について死にましたが、死んだままではなくて、よみがえらなければなりません。私達は「たましいの救い」を得ていますが、「からだの贖い」はまだなのです。

第一ペテロ 1:9 これは、信仰の結果である、たましいの救いを得ているからです。

たましいが救われても、からだの贖いがまだなので私達は地上でうめいています。私達の救いはまだ中途半端なのです。ですから救いは達成されなければなりません。

ローマ 8:22 私たちは、被造物全体が今に至るまで、ともにうめきともに産みの苦しみをしていることを知っています。8:23 そればかりでなく、御霊の初穂をいただいている私たち自身も、心の中でうめきながら、子にしていただくこと、すなわち、私たちのからだの贖われることを待ち望んでいます。

私達のからだがあがなわれる時とは、救いの達成であり、それは、ずばり「携挙」の時です。

第一テサロニケ 4:16 主は、号令と、御使いのかしらの声と、神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者が、まず初めによみがえり、4:17 次に、生き残っている私達が、たちまち彼らといっしょに雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして、私達は、いつまでも主とともにいることになります。

しかし携挙は自動的にあずかるものではありません。あの大パウロさえ必死で走り、追求しなければならないほどのものでした。彼も石の上に落ちて砕かれました。

そのことが、聖書では「キリストの苦しみにあずかる」と表現されています。

ピリピ 3:10 私は、キリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみにあずかることも知って、キリストの死と同じ状態になり、3:11 どうにかして、死者の中からの復活に達したいのです。3:12 私は、すでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捕えようとして、追求しているのです。

追求するために私達はイエス様を主として、みことばに従わなければなりません。

ローマ 14:9 キリストは、死んだ人にとっても、生きている人にとっても、その主となるために、死んで、また生きられたのです。

これがイースターの本当の意味です。イエス様は、私達の主となるために、死んで、また生きられました。イエス様は復活されましたが、私達が続けて復活しないとしたら、それは悲劇です。ですから、このお方を主として、みことばに従いましょう。私達が石の上に落ちて砕かれ、この方を主としてみことばに従うなら、私達はよみがえらされて、天に引き挙げられます。Jesu Is Coming Soon!ハレルヤ!

イースターについて

今日はイースターですが、メッセージに入る前に、イースターについて少しお話したいと思います。

イースターはもちろん、イエス様のご復活をお祝いする、というのが主旨ですが、このことについて、様々なことを言う人たちが居ます。

「イースターは異教由来のお祭りなので、祝ってはいけない」というご意見です。この種のものはクリスマスでも言われます。

「クリスマスも異教由来である、そもそも日曜日に礼拝することも異教由来の習慣である。聖書には、イースターやクリスマスを祝えとか、日曜日に礼拝せよとは書いてない。」こういったご意見に対して、私達はどのように考えれば良いのでしょうか?

大切なことは、私達がその本質を大切にすることだ、と私は思います。

私達は、イエス様のご誕生を祝い、ご復活をお祝いしたい、という純粋な気持ちがあります。ですから日を定めて教会全体でお祝いしましょう、そのような私達の一途な思いを神様は喜ばれないでしょうか?私は、喜んでおられると思います。

「聖書に書いていない」と言う議論であれば、聖書には「イースターやクリスマスを祝ってはいけない」とか、「日曜日に礼拝してはいけない」とも書いてありません。

それは私達の神様への思いがどれだけ純粋であるか、一途であるか、ということだけだと私は思います。

私達は、それぞれ家族の誕生日を祝います。それは、「生まれてきてありがとう。あなたを愛しています」という、純粋な、一途な愛情の表われです。もちろん、聖書には「各々の誕生日を祝え」とは書いてありません。でも私達は愛の表われとして、そのことをしています。聖書は「互いに愛し合いなさい」と書いてあるからです。

私達は本質を見なければなりません。聖書の本質は愛です。その本質を見失って、聖書に書いてないからダメだ、と言うのであれば、それは新たな律法主義になるのではないでしょうか?

イースターという呼び名にしても、バビロンのイシュタルという女神から来ているという説もありますが、それはあくまでも、ひとつの説です。私達は何もイシュタルと言う女神を拝みたいのではありません。ここでも本質を見なければなりません。

私達は主のご復活をお祝いしたい、ただそれだけです。それがイースターの本質です。

ただし、卵とかウサギとかいう話になると、それは豊穣、多産の象徴として、このイシュタルとつながって来ます。それは主のご復活を祝うということの本質からはずれていますので、私達はそのような習慣には関わりません。

I

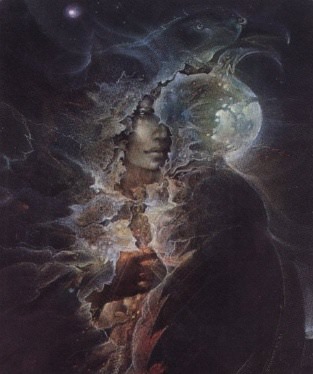

イシュタル(Ishtar)

シュメールのイナンナ(インニン、ニンニ)に同じ。

シュメールのイナンナ(インニン、ニンニ)に同じ。

以下、バーバラ・ウォーカーの豊かな説明。

バビロニアの「星」の意の太女神。聖書には、「天后」(『エレミア書』第44章 19節)に相当するアシュトレト、アナテ、アシュラ、またはエステルEstherの名で登場する。イシュタルは「大娼婦」(大いなる娼婦)でもあり、『ヨハネの黙示録』第17章 5節では、「大いなるバビロン」、「淫婦どもの母」と述べられている。そのほかの彼女の称号のひとつに「女神ハルHar」があり、この女神は自らを「慈愛豊かな娼婦(聖娼)」と呼んだ。男たちは、娼婦-巫女との性交儀礼を通じて、この女神と霊的な交わりを結んだ[1]。![]() Prostitution.

Prostitution.

バビロニアの聖典では、イシュタルは、「世界の光」、「万軍を率いる者」、「子宮を開く者」、「正義の判事」、「律法を定める者」、「女神の中の女神」、「力を与える者」、「すべての法令を立案する者」、「勝利の女神」、「罪を許す者」などと呼ばれた[2]。旧約聖書に出てくる礼拝時の神への讃美の言葉も、その多くは、イシュタルに対するバビロニア人の祈りの文句から盗用されたものだった。一例を挙げれば次の通りである。

「緑の牧草を芽生えさせたもう御方、人間たちの女王よ! 万物を創造され、生きとし生けるものを正しく導きたもう御方! 御身にとって善と思われることを我が身に行いたもうよう、我、御身に祈り奉る。……おお、我が女王よ! 我に我が行いを知らしめたまえ、我に休息の場所をもたらしたまえ。我が罪を許し、我が面を上げさせたまえ!」[3]。

バビロニアの祈祷文は、聖書記者の祈祷文や讃美歌、さらには、聖書の神学体系までも明白なかたちで予示していたが、その中で女神イシュタルは、「おお、崇むべき御方よ、救済と生命と正義をくだされたまい、我が名を命あるものにしてくださる御方よ」と述べられていた[4]。旧約聖書の神と同じく、イシュタルも「力強き者」であり、戦いの勝利者であると同時に山々をも覆す者だった[5]。イシュタルは次のように語った。

「私は、豊かなる前兆を授けるべく、光に満ちた天界に出現する。私は、我が身の至高さに歓喜の念をいだきつつ、最高の女神として誇らかに歩を進める。私は夕べの女神イシュタル、私は暁の女神イシュタル、最高の統治者として天界の門を開くイシュタルである。至高の存在として、私は、天界を破壊し地上を荒廃させる力を持つ。天と地の祈りに応え、私は天界の蒼穹に光輝あふれる最高者として、私は山をもなぎ倒す。最高の統治者として私は、山岳の大岩壁であり、山岳の大いなる土台である」[6]。

バビロニアの長い祈祷文には、後にユダヤ人の司祭たちに模倣されて、彼らの神のために使われた比喩や礼拝の文句が、数多く示されている。

「女王の中の女王、女神の中の女神、あらゆる年の女王にしてすべての人間の支配者であるイシュタルよ、私は御身に祈りを捧げ奉る。御身は世界の光であり、天界の光である。……女神イシュタルよ、御身の力は最高であり、御身はすべての神々よりも優れている。御身は判定をくだし、その判定は公正である。地上の法律、天界の掟、神殿や礼拝堂の規則、私室や秘密の小部屋の決まりにいたるまで、すべてが御身の支配下にある。御身の名が知られていない地域や、御身の戒律が知られていない場所がどこにあろうか。御身の名を聞くとき、天地は震え、神々を恐れをなす。天界の精霊たちは御身の名を聞いて恐れおののき、人間たちは御身の名に畏敬の念をいだいている。偉大にして、高貴なる御方よ。すべてのシュメールの民、すべての生き物、すべての人間が、こぞって御身の名をたたえる。御身こそが、人間の行為を公正に裁いてくださる御方である。御身は抑圧されている者たちにも目を向けられ、虐げられている者たちに日々正義をもたらしたもう。『天と地の女王』よ、青白き顔をした人間たちの『女守護者』よ、いつまで、一体いつまで、御身の到着は遅れたもうや。疲れを知らぬ足と、急ぐことのできる膝を持つ女王よ、いかほど遅れたもうや。『万軍の女王』よ、『戦いの女神』よ、いつ現れたもうや。天界の精霊たちがことごとく恐れをなし、すべての怒れる神々を服従させ、栄光に満ちあふれる御方よ。御身は支配者よりも力強く、すべての王たちを統率したもう。すべての女たちの子宮を開きたもう御方よ、御身の光は偉大である。天界の輝く光、地上の光、人の住むあらゆる場所に光をもたらしたもう御方よ、御身は数多くの国民をひとつにまとめたもう。男たちの女神にして、女たちの神であられる御方よ、御身の意図は人間には計り知れない。御身は一瞥を与えられるとき、死者は甦り、病める者も起きあがって歩き出す。心に悩みを持つ者も、御身の尊顔を排するとき、悩みが癒える。女主人よ、我が敵はいつまで我らに勝利し続けるや。命令を発したまえ。御身の命により、怒れる神は退き行かん。偉大なるかなイシュタル! イシュタルは女王なり! 我が女主人は位高く、我が女主人は女王なり!」[7]。

アッカドの資料によると、イシュタルは、中東の各地においてデア・シリア、アスタルテー、キュベレー、アプロディーテー、コレー、マリなどの名で崇拝されていた例の太女神であったことがわかる。

「女神たちの中で最も畏怖すべき神であるイシュタルをたたえよ。女たちの女王であり、最も偉大なる神であるイシュタルを敬え。イシュタルは喜びと愛を賦与されており、活力・魅力・官能美をそなえている。彼女の唇は甘く、彼女の口は生き生きとしている。彼女の出現により歓喜が満ちる。彼女は栄光に包まれている。……あらゆるものの運命を彼女はその手に握っている。……イシュタル、この女神の偉大さに匹敵しうる者がいるだろうか。彼女の神意は、力強く高貴で雄大である。イシュタル、神々の中でその地位はずば抜けて高く、彼女の言葉は尊ばれている。彼女は至高の神であり、神々の女王である。神々に彼女の命令を常に実現させ、すべての神々が彼女に頭を垂れる」[8]。

冥界の神も、イシュタルが彼女の息子-愛人タンムーズTammuzを救出すべく冥界に下ったとき、彼女の前に頭を垂れた。このイシュタルの冥界下りは、イシュタルの先輩にあたるシュメールの太女神イナンナInannaが、やはり自分の息子-愛人ドゥムジを、冥界から救出したときの経緯と同じだった。イシュタルは、冥界の7つの門の門番に向かっても、「もしもおまえが門を開けて私を通してくれないなら、私は扉を打ち壊し、かんぬきを粉砕し、側柱を叩き壊し、扉を取り払い、生きている者たちを食べて死者を増やし、死者たちの数を生者の数よりも多くしてしまう」と言った[9]。ところで、この種の脅迫は、冥界に住むイシュタルと双子の暗黒の姉で、天界の神々から供犠の食物を奪い取る力を持っていた死の女神エレッシュキガルEresh‐Kigalの常套手段だった[10]。イシュタルが一時的にせよ冥界に行ってしまったため、地上の世界では作物が実らず、性的な活動も停止した。「女神イシュタルが冥界に下ってからは、もはや雄牛は雌牛の上に乗って交尾することなく、雄のロバも雌のロバの上に乗りかかることもない。男は自分の場所で眠り、女はひとりで眠った」という[11]。

この「冥界下り」は、聖劇の中では、危険に満ちているがしかし不可欠な部分だった。劇は3日連続で行われ、男神が復活する「歓喜の日」に大団円を迎えた[12]。悔悟と贖罪と供犠とをすませて、この日から新しい新年が始まったのである。「新年の元日には、イシュタルとタンムーズが床をともにすることになっている。そこで、地上の王は、神殿の秘密の部屋で女王(すなわち、地上で女神を体現している神殿娼婦)と交合の儀礼を行い、神話的な聖婚を再現する。この秘密の部屋には、女神の婚礼用寝台が置かれている」[13]。

ギルガメシュによれば、太女神イシュタルは愛人に対して残酷だった。それは、彼女の愛人たちが、次々と例外なしに、自らの血で大地の生産力を回復させるあの生贄となる男神を体現していたからである[14]。雄ウシがこの男神の化身とみなされた場合、その雄ウシは去勢され、切断された雄ウシの生殖器がイシュタルの像に向かって投げつけられた。これは「たぶん、イシュタルをたたえて行われた自己去勢の儀礼に由来する」儀式のひとつだった[15]。イシュタルの巫女たちは、年ごとにエルサレムの神殿で、女神に男神を捧げる供犠の儀式を行っていた模様である。その場合、イシュタルの処女相は、マリ、マリ・アンナ、ミリアムMiriamなどと呼ばれ、彼女に仕える聖なる女たちは、年に1度、生贄にされたタンムーズの死を悼んで、声をあげて泣いた(『エゼキエル書』第8章 14節)

ただ、イシュタルはイゼベルだったようなきもおぼえが?

イゼベルには日本では天照大神

アメリカは 自由の女神

中国楊貴妃

イギリス 、エリザベス

ギリシャ、月の女神アルテミス

こういうブログもありますが世界中にイゼベルの名前を変えて悪女としてでてきます。

イゼベルにまけるかそれは未来は見えません。どんな預言でコロナがわかろうとも夢も。

自分たちがイエス様が かったのにへりくだらないか。

預言か夢か聖書か。

でも、聖書からずれればどんなことがまちうけてるかはわかりません。

救われる人も救われない

彼女にはお世話になった。

何度も。裁いた日もあった。

彼女から口ききたくないと聞いた。

デリバランスしてもらった。

でも、薬が抜けなかった。

いつか後悔する日来るだろうとおもいもしなかった。

でも、それでもいつか天御国で裁き座で見せられるだろう。

それでも 最後までいのるイエス様がいる。

いつかこうなるために