%$@@$%%$@

%$@@$%%$@

%$@@$%%$@

” 白黒写真には今とは断絶された“昔”の印象を抱いてしまうこともある。しかしカラー化することで、現在との時間軸が地続きになるような感覚を覚える人も多いのではないだろうか。

渡邉教授は、閲覧者が当時の様子をさらに実感しやすくするため、できるだけTwitterの投稿日と同じ日付の写真をチョイスし、過去と現在をひも付けることを目指しているという。”

渡邉教授は、閲覧者が当時の様子をさらに実感しやすくするため、できるだけTwitterの投稿日と同じ日付の写真をチョイスし、過去と現在をひも付けることを目指しているという。”

%$@@$%%$@

%$@@$%%$@

%$@@$%%$@

%$@@$%%$@

%$@@$%%$@

”ついでに言えば、386は最初のYield(歩留まり:1枚のウエハーからどれだけ正常なダイが取れるか)が0.5個/枚だった(当初の話だからIntelの1.5μm CMOSプロセスで、6inchのウエハーを採用しており、このウエハー2枚かろうじて良品が1個取れるというレベルだった)とか、にも関わらず一度生産が軌道に乗ると、ドル札を印刷するより儲かった(らしい)とか、ろくでもない話をいろいろ聞いた覚えがある。

実際この当時のIntelのNet Income(当期純利益)を見ると、

1984年:1億9800万ドル

1985年:200万ドル

1986年:-1億7300万ドル

1987年:2億4800万ドル

というすさまじい変動ぶりを見せている。”

実際この当時のIntelのNet Income(当期純利益)を見ると、

1984年:1億9800万ドル

1985年:200万ドル

1986年:-1億7300万ドル

1987年:2億4800万ドル

というすさまじい変動ぶりを見せている。”

%$@@$%%$@

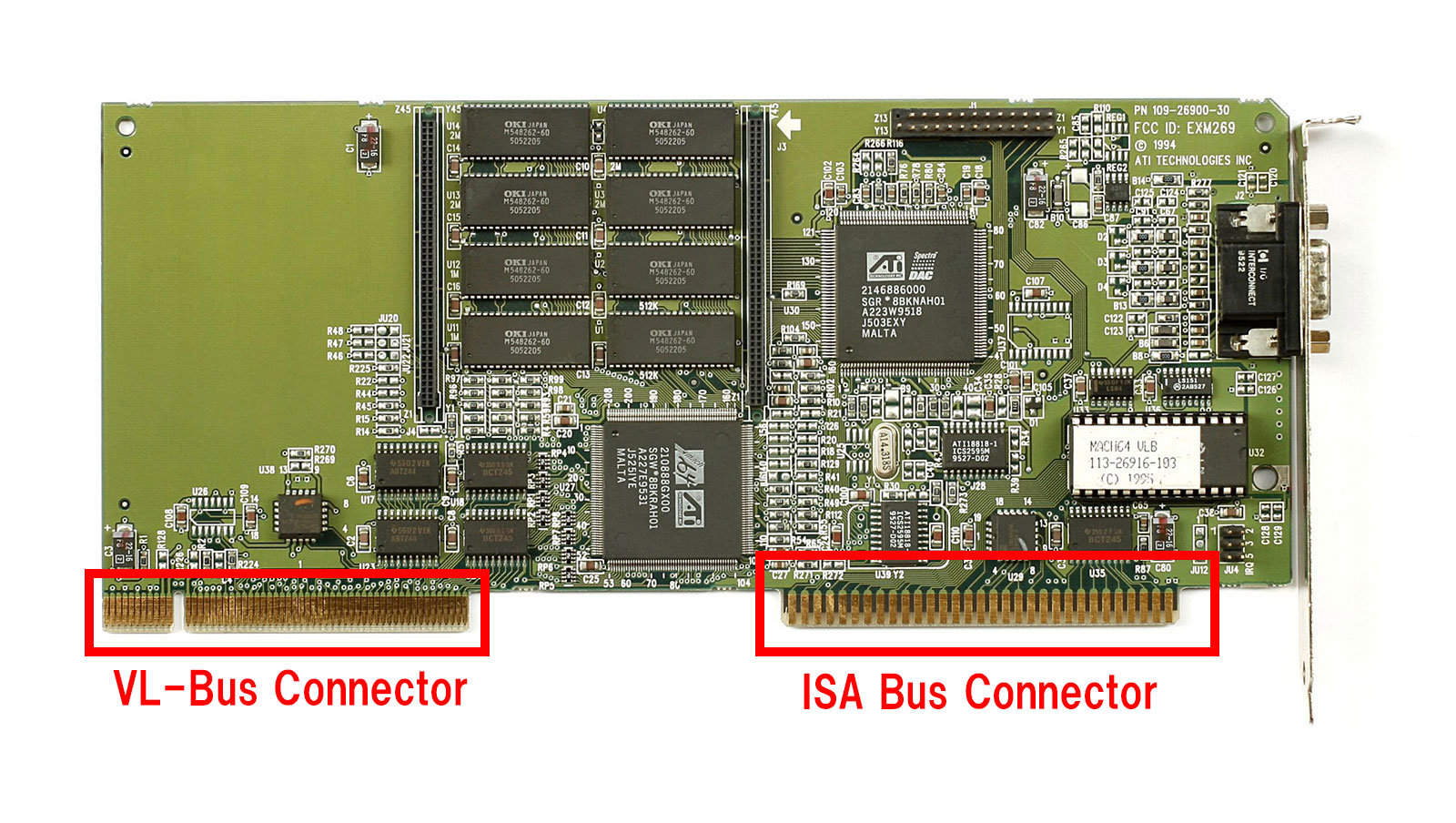

”EISAはまた、ISAで問題になっていた「リソースの競合」の解決策としてECU(EISA Configuration Utility)と呼ばれる機能を提供した。リソースというのは拡張カード同士が使うメモリや割込み・I/Oポートが重複する問題である。

この当時の拡張カードは、これらのアドレスや番号を、拡張カードの上のジャンパースイッチで設定するのが一般的であったが、これをユーティリティの形でソフトウェアから制御しよう、という意欲的な試みである。

使い勝手から言えば「悪い」というのが正直なところで、何しろDOS上で動くユーティリティとして提供されたので、拡張カード同士の設定がバッティングしてDOSがブートしない状態では設定変更できない(ので、カードを1枚づつ追加しながら、そのたびに設定を変更してゆく必要がある)とか、EISAカードのくせにDMAなりI/Oポートなりを決め打ちで固定しており、設定変更できないため他のカードの設定で逃げる必要があるとか、EISAはともかくISAのカードのことは全く知らぬ存ぜぬだったので、これを自分で手入力する必要があるとか、まあ随分苦戦させられた覚えがある。

その割に性能はあまり高くなく、それでいて値段は高いということで結局サーバやワークステーション、あるいは一部のマニア(注1)にしか売れないまま消えていった規格ではあるが、とにかく「ブツはあっても仕様がなかった」状態のPCに「Specification」を持ち込んだという一点で、EISAの功績は高かったと思う。そしてEISAの反省がその後のISA PnPの泥沼につながり、そうした反省からPCIが生まれてきたことで、PCというものの実体が次第に現実的に定義できるようになった、その最初のきっかけを作ったことは間違いない。”

この当時の拡張カードは、これらのアドレスや番号を、拡張カードの上のジャンパースイッチで設定するのが一般的であったが、これをユーティリティの形でソフトウェアから制御しよう、という意欲的な試みである。

使い勝手から言えば「悪い」というのが正直なところで、何しろDOS上で動くユーティリティとして提供されたので、拡張カード同士の設定がバッティングしてDOSがブートしない状態では設定変更できない(ので、カードを1枚づつ追加しながら、そのたびに設定を変更してゆく必要がある)とか、EISAカードのくせにDMAなりI/Oポートなりを決め打ちで固定しており、設定変更できないため他のカードの設定で逃げる必要があるとか、EISAはともかくISAのカードのことは全く知らぬ存ぜぬだったので、これを自分で手入力する必要があるとか、まあ随分苦戦させられた覚えがある。

その割に性能はあまり高くなく、それでいて値段は高いということで結局サーバやワークステーション、あるいは一部のマニア(注1)にしか売れないまま消えていった規格ではあるが、とにかく「ブツはあっても仕様がなかった」状態のPCに「Specification」を持ち込んだという一点で、EISAの功績は高かったと思う。そしてEISAの反省がその後のISA PnPの泥沼につながり、そうした反省からPCIが生まれてきたことで、PCというものの実体が次第に現実的に定義できるようになった、その最初のきっかけを作ったことは間違いない。”

%$@@$%%$@

%$@@$%%$@

”またもっと根本的な問題として、「どんな拡張カードが装着されているか分からない」という問題もあった。当時MS-DOSの場合、デバイスドライバはユーザーがconfig.sysという設定ファイル内を書き換えて明示的にロードさせる(か、autoexec.batという初期実行スクリプトの中でメモリ常駐型ドライバを登録する)方式だったのでこれでも許されたのだが、MicrosoftはChicagoではドライバの自動ロードを計画しており、そのためには「システムにどんな拡張カードが装着され、どんな設定になっているか」を知るための手段が必要であった。

実はこの機能を最初に広く実装したのはIBMのMicrochannelであり、これに対抗してEISAはEISA Utilityとして同等の機能を実装しようとして失敗したわけだが、ISAでもそうした機能が必要になると考えた。

かくして、MicrosoftはIntelと共同でPlug & Play(挿すだけで動作する) ISAの規格の策定を開始する。正式名称は“Plug and Play ISA Specification”、一般にはPnP ISAと呼ばれたこの規格、1993年1月には仕様のドラフトが完成、1993年5月にRelease 1.0がリリースされるが誤植やミスが多く、最終的に1994年5月に修正版のVersion 1.0aがリリースされた(写真5)。”

実はこの機能を最初に広く実装したのはIBMのMicrochannelであり、これに対抗してEISAはEISA Utilityとして同等の機能を実装しようとして失敗したわけだが、ISAでもそうした機能が必要になると考えた。

かくして、MicrosoftはIntelと共同でPlug & Play(挿すだけで動作する) ISAの規格の策定を開始する。正式名称は“Plug and Play ISA Specification”、一般にはPnP ISAと呼ばれたこの規格、1993年1月には仕様のドラフトが完成、1993年5月にRelease 1.0がリリースされるが誤植やミスが多く、最終的に1994年5月に修正版のVersion 1.0aがリリースされた(写真5)。”

%$@@$%%$@

%$@@$%%$@

%$@@$%%$@

%$@@$%%$@

%$@@$%%$@

%$@@$%%$@

%$@@$%%$@

%$@@$%%$@

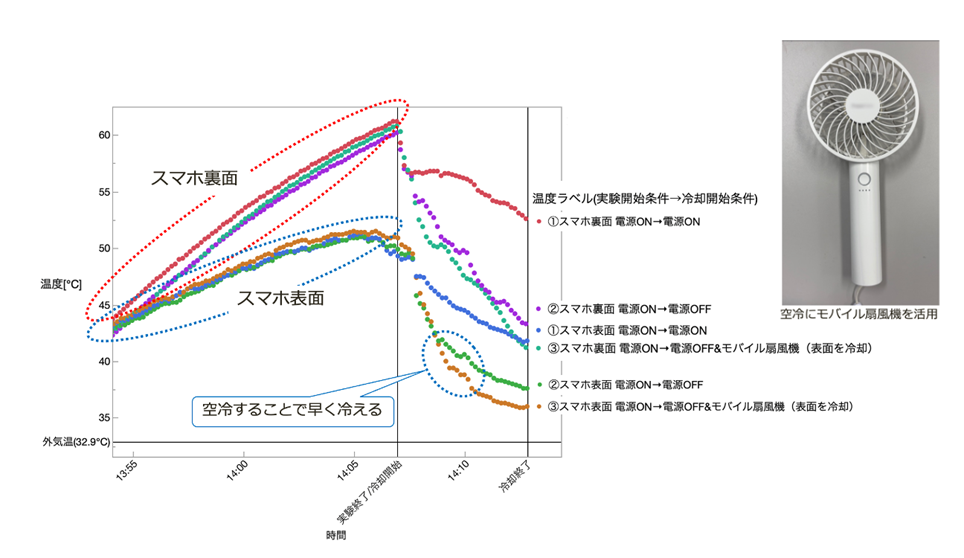

”スマホを冷却する際の注意点について電通大の横川慎二教授は「冷蔵庫などで急速に冷やすと、急激な温度変化によって基板や接合部などがダメージを受けたり、冷却後に結露が生じたりするなど、別の故障の要因になる」とした。”

%$@@$%%$@