おはようございます☀

「ペットに遺産を相続できますか?海外ではペットに相続されているというニュースを見ましたが。」

というご質問を頂きました。

答えは日本の法律では「できません」です。

ペットは日本の民法上「動産」となります。相続は「相続人」にされます。「人」です。

民法第85条 この法律において「物」とは有体物をいう。

民法86条①土地及びその定着物は、不動産とする。

②不動産以外の物は、すべて動産とする。

ペットという「動産」に対して相続させることはできません。

しかし、おひとり様でペットと暮らしている場合、家族同然のペットのことが心配な方は沢山いるかと思います。

この場合、ペットのためにご本人様がお亡くなりになった後、お金を使ってもらう仕組み作りは3つあります。

①負担付遺贈

②負担付死因贈与契約

③ペット信託契約

①は遺言書を作成します。②と③は契約書を締結します。

①負担付遺贈

民法第1002条①負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価格を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。

飼い主は遺言書において、特定の人物(受遺者)にペットの世話をする義務を負わせる代わりに、財産を遺贈する旨を記載します。受遺者には、ペットの世話を行うことを条件として、遺産の一部または全部が渡されます。この財産は、ペットの飼育にかかる費用や生活費として利用されることが期待されます。

欠点は遺言は相手方のない単独行為で被相続人が亡くなってから効力を生じるものなので、この負担的遺贈の受遺者はこのような遺言があったと知らないケースもあり、受遺者にはこの遺贈を放棄する権利があるということです。つまり残されたペットの世話を引き受ける人がいなくなってしまいます。

こうしたことが危惧される場合は双務契約である②負担付死因贈与契約を締結することが考えられます。

②負担付死因贈与契約

民法553条

負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

飼い主は判断能力がある間に受贈者(ペットの世話をする人物)と死因贈与契約を結びます。この契約には、飼い主が死亡した際にペットの世話を行うことを条件に、財産を受贈者に譲渡する旨が記載されます。飼い主の死亡後、契約に基づいて財産が受贈者に移転されます。受贈者は、その財産をペットの世話に使用する義務を負います。

デメリットとしては双務契約となりますので受贈者の同意が必要となります。

また、これら①負担付遺贈と②負担付死因贈与契約ですと元飼い主としてはペットが満足するケアを受けることができているか安心することができません。こうした不安を解消することができるのが③ペット信託です。

③ペット信託

ペット信託とは飼い主が判断能力がある間に飼い主の死亡や入院に備える為に結ぶ信託契約です。

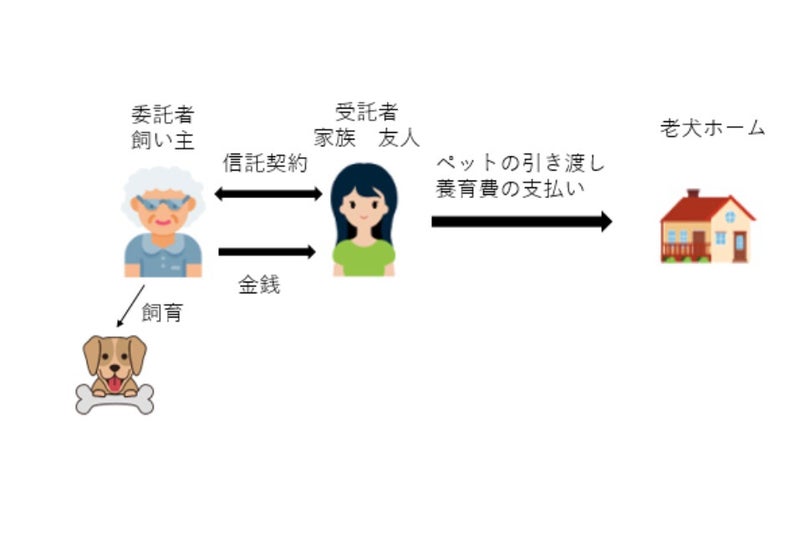

委託者の飼い主と受託者の家族や友人との間にお元気なうちに信託契約を結び、信託専用口座も開設し資金を入金します。

同時に新たな飼い主(具体例は老犬ホームにしました)も指定し、契約内容に従い、委託者による飼育が困難になると信託がスタートします。

もし、受託者のことや新しい飼い主のことに不安を抱くようでしたら費用は別にかかりますが、信託監督人を設定して受託者と新しい飼い主が適正にペットを飼育をしているかを監督することもできます。

ペット信託ですと信託専用口座のお金は相続財産に含めないので、相続人に争いが起きても飼育費の支払いが滞ることがないというメリットもあります。また、契約の仕方によっては飼い主が入院などされてペットの飼育が出来なくなった場合にすみやかに老犬ホームにお世話して頂くことも可能でいざという時に備えることもできて安心かと思います。