今週末は十六夜満月・ストロベリームーン

食べられてしまう

十六夜物語

https://youtu.be/tErvY9D91b8

オマケの満月

2024年6月の満月「ストロベリームーン」名前の由来と意味は?

小野聡子

2024年06月19日

6月22日は満月です。6月の満月は「ストロベリームーン」と呼ばれます。なんとも美味しそうなかわいらしい名前ですが、今回は、なぜ6月の満月は「ストロベリームーン」と呼ばれるのか、意味や由来などについてお伝えします。

ストロベリームーンとは?意味や由来について

2024年6月の満月は、6月22日午前10時8分です。6月の満月は「ストロベリームーン」と呼ばれます。

なぜ6月の満月は「ストロベリームーン」と呼ばれるのでしょうか。いちごのようだから、いちごのような赤い色だから…というわけではありません。

満月には、アメリカの農事暦では、月ごとの満月にそれぞれ名前がつけられています。これらの名称は、アメリカ先住民が、満月に独自の名前をつけることで、季節の移り変わりを捉えていた伝統に由来するものです。また、それぞれの満月名は、その月の満月を含む1か月の呼称にも用いられていたとされます。

6月は野いちごの収穫時期でもあり、そのことから「ストロベリームーン」と名付けられたと言われています。

月の暦が存在する理由としては、月が平均約29.5日のサイクルで「新月→上弦→満月→下弦→新月」という満ち欠けを繰り返していることが挙げられます。月の満ち欠けは、月と太陽との位置関係の変化にともない、太陽に照らされて光って見える部分が変わるために起こるものです。満月は太陽と月が180度離れたとき、つまり「月と太陽の間に地球が入って一直線に並んだ状態」の時です。

満月の時は地球が太陽と月の引力を両側から受けるため、強い引力が働きます。そのため、引き寄せる力が強くなるということで、金運アップや恋愛運アップなどに効果があると言われることもあります。

2024年のストロベリームーンはいつ見える?

2024年6月の満月は、22日午前10時8分です。

満月は太陽と反対方向にありますので、太陽が沈む夕暮れ時、東の空から出て、真夜中に最も高くなります。そして明け方、西の空に沈みます。

満月の時間は、午前中のちょうど月が出ていない時間帯になりますが、前日の夜や、当日の夜もほぼまんまるの月を眺めることができるでしょう。

ストロベリームーン以外の満月名は? 2024年の満月日時もまとめて紹介

月の満ち欠けのサイクルに当てはめれば、今後の満月の日時も予測可能です。6月以外の月の満月にもバラエティにとんだ名前がそれぞれつけられています。例えば、2月はスノームーン、4月はピンクムーン、10月はハンターズムーン、12月はコールドムーンなどと、色や自然、風習にちなんで名づけられています。

以下は、アメリカの農事暦による各月の満月の名称と日時です。

1月 ウルフムーン 1月26日 午前2時54分

2月 スノームーン 2月24日 午後9時30分

3月 ワームムーン 3月25日 午後4時

4月 ピンクムーン 4月24日 午前8時49分

5月 フラワームーン 5月23日 午後10時53分

6月 ストロベリームーン 6月22日 午前10時8分

7月 バックムーン 7月21日 午後7時17分

8月 スタージョンムーン 8月20日 午前3時26分

9月 ハーベストムーン 9月18日 午前11時34分

10月 ハンターズムーン 10月17日 午後8時26分

11月 ビーバームーン 11月16日 午前6時29分

12月 コールドムーン 12月15日 午後6時2分

次の満月は7月21日のバックムーンです。夜の時間帯に満月を迎えるため、晴れていればちょうど丸い満月を観測できるでしょう。

6月の満月の観測の注意点

6月は梅雨の時期。すっきり晴れる日が少ないですが、満月の前日か当日どちらかでも晴れてくれることを期待したいものです。タイミングよく晴れれば、一晩中、ほぼまるい月を眺めることができるでしょう。

ただ、6月の夜間は気温がまだ20℃を下回り、少しひんやりすることも多いですので、羽織るものを用意して、観測するのが良いでしょう。観測にあたっては、天気予報や星空指数も参考にしてください。

2024年のストロベリームーンは6月22日です。ぜひ梅雨の時期ですが、空を見上げてみてくださいね

十六夜が開けると昇旭日

https://youtu.be/0plTXrnosvM

十字星輝く南洋に飛んだ飛燕

三式戦闘機「飛燕」茨城で蘇る 実機買ったけどあえて「レプリカつくろう」依頼人の思い

Large 230301 ki61 01 画像(3枚)

茨城県で旧陸軍の三式戦闘機「飛燕」のレプリカ製作が進行中です。手掛けるのは、各地の博物館や平和記念館で展示されている原寸模型をいくつも手掛けてきた立体広告製作会社。

途中経過が公開されたので取材してきました。

茨城・小美玉で生まれた原寸大「飛燕」

近年、国内各地の博物館や平和記念館では、原寸で形状が再現された旧日本軍の軍用機を展示するところが増えています。たとえば茨城県阿見町にある「予科練平和記念館」横の格納庫。ここには旧日本海軍の零式艦上戦闘機(零戦)二一型があります。

ほかにも、兵庫県加西市の「soraかさい」では同じく旧海軍の「紫電改」戦闘機と九七式艦上攻撃機一号(一一型)が、熊本県錦町の「山の中の海軍の町 にしき ひみつ基地ミュージアム」でも同じく旧海軍の九三式中間練習機「赤とんぼ」の原寸模型が設置されており、各施設とも展示の目玉にしているほどです。

これら原寸模型を製作したのが、茨城県小美玉市にある立体広告メーカー、株式会社日本立体です。

航空自衛隊百里基地にほど近い場所に本拠を構える同社では現在、旧陸軍の三式戦闘機(三式戦)「飛燕」の原寸模型の製作を進めていますが、2023年2月23日に工場内で作業の安全祈願と鋲止め式が行われたので、筆者(吉川和篤:軍事ライター/イラストレーター)も式に参加し、製作途中の三式戦を見せてもらいました。

三式戦闘機「飛燕」茨城で蘇る 実機買ったけどあえて「レプリカ...の画像はこちら >>

茨城県小美玉市の日本立体において、安全祈願と鋲止め式を終えた三式戦闘機「飛燕」一型甲(キ61-I甲)の原寸模型。製作状況は50%ほどであるが、飛行機の形状になっている(吉川和篤撮影)。

同社を率いるのは齊藤裕行社長。いろいろ話を伺ったところ、そもそも同社が最初に手掛けたのは、同じ茨城県内にある「予科練平和記念館」の開館5周年記念の目玉として製作を依頼された零戦二一型だったといいます。

本業である立体広告の製作とは異なる苦労や試行錯誤を繰り返しながら飛行機製作の経験を積んだ同社は、零戦製作ののち前出の3機を完成させ、いま三式戦闘機「飛燕」の製作に取り組んでいるそうです。

製作中の原寸模型は三式戦闘機「飛燕」の中でも初期型となる一型甲(キ61-I甲)になります。細かい部分までいろいろ見せてもらいましたが、鋲止め式の時点で胴体の外板は張り終えていました。操縦席内も実物の操縦桿や照準器、メーターなどを搭載して、ほぼ完成しており、自立可能な主脚には移動も考慮して大型セスナ機のタイヤも装着されています。レベル的にはまだ50%ほど、いわば半完成の状態ですが、充分に「飛燕」を想像させる見事な出来映えとなっていました。

なお、原寸での形状再現が主目的なので航空機素材であるジュラルミンは使用せず、鉄製の骨格にアルミ外板を張る形です。そのため、エンジンや動力装置のない状態でも重量は約1tあります(実機はエンジンや補機含めて自重約2.4t)。

また動翼にはライトプレーン(1人乗り小型軽飛行機)で使われる羽布を張る予定ですが、こちらも実機とは素材が異なるようです。

液冷式エンジン搭載で「和製メッサー」なる異名も

このように日本立体で原寸模型として再現中の三式戦闘機「飛燕」ですが、実機を振り返ってみましょう。

同機は、第2次世界大戦中に川崎航空機(現川崎重工)が開発・生産した単発エンジンの1人乗り戦闘機です。当初はスピード重視の重戦闘機として計画されたものの、後に軽戦闘機や重戦闘機のカテゴリーを越えて万能に使える中戦闘機へと改められ、1943(昭和18)年に制式化されました。実際の量産はその前年、1942(昭和17)年から始まっていましたが、この型式番号のズレは同年に制式化された二式単座戦闘機「鍾馗」や二式複座戦闘機「屠龍」と区別をつけるためだという説もあります。

Large 230301 ki61 02

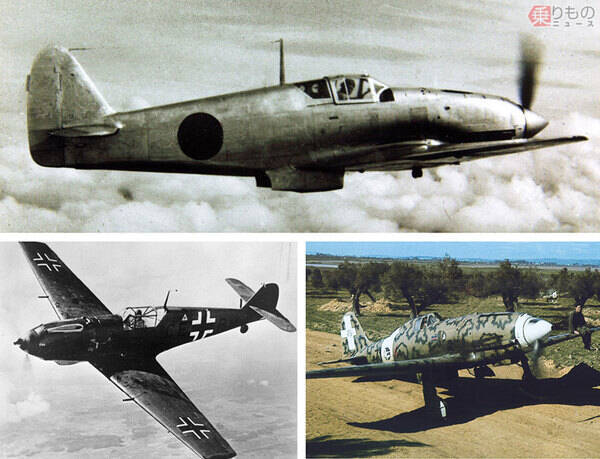

日本の三式戦闘機「飛燕」(上)、ドイツのメッサーシュミットBf-109E-3型戦闘機(下左)、イタリアのマッキMC.202型戦闘機(下右)。

同型式の液冷式エンジン三兄弟と言える3機種だ(吉川和篤撮所蔵)。

三式戦「飛燕」は、第2次世界大戦時の日本軍戦闘機としては珍しい液冷式エンジン「ハ40」型を搭載していました。これは同盟国であったドイツのダイムラー・ベンツ社が開発した液冷式倒立V型のDB601A型エンジン(1050馬力)を川崎航空機がライセンス生産したものです。

同エンジンはドイツのメッサーシュミットBf-109E型戦闘機にも搭載されたことなどから、三式戦「飛燕」を「和製メッサー」と呼ぶ向きもありましたが、実際はラジエーター位置や主脚など構造は大きく異なっています。なお、空力的に優れた機体設計により最高速度590km/hを記録しており、速度や上昇力に加えて旋回性能まで全ての面でBf-109E型を超える好成績をおさめています。

しかし、液冷式エンジンは精密な工作技術や冶金技術を要するため、ライセンス生産品とはいえ、日本製のものはしばしば不調を起こしており、これは三式戦の問題として最後まで尾を引きました。

それでも同機は、度重なる性能向上が図られており、一型甲(キ61-I甲)の主翼内の7.7mm機関銃2挺を強力な12.7mm機関銃に換装した一型乙(キ61-I乙)や、ドイツから輸入した20mm機関砲(通称マウザー砲)に換えた一型丙(キ61-I丙)、エンジンを「ハ140」型(1400馬力)に強化した二型(キ61-II改)などのバリエーションが開発され、各型合計で3000機以上が生産されました。

なお、DB601A型エンジンの搭載例としては、第2次世界大戦中盤からイタリアの主力戦闘機となったマッキMC.202型も挙げられます。面白いことに、この時期の日独伊の枢軸国主要3か国で、ほぼ同じ液冷式エンジンを搭載した戦闘機3機種が揃ったと言えるでしょうか。

こうしたなか、三式戦「飛燕」は太平洋戦争中盤のニューギニアやフィリピン方面で戦い続けたほか、大戦後半には本土防空戦でアメリカのB-29爆撃機を迎え撃ち、一部は1945(昭和20)年に沖縄方面で特別攻撃機としても使用されています。

岐阜とは別に国内に現存 もう1機の「飛燕」

このように3000機以上、生産された三式戦闘機「飛燕」ですが、完全な状態で現存するのは岐阜県各務原(かかみがはら)市にある「岐阜かかみがはら航空宇宙博物館」で展示されている二型(キ61-II改)が唯一です。ただ、これとは別に、初期生産モデルである一型甲(キ61-I甲)の実機が岡山県にあります。

こちらは、1970年代にパプアニューギニアのジャングルで発見された機体で、旧日本陸軍の飛行第68戦隊の所属機と推測されています。機体は不時着で大きく損傷しており、プロペラは曲って胴体や主翼はいくつかのパーツに分かれた状態でした。一時、オーストラリアのコレクターが所有していましたが、2017(平成29)年にネットオークションに出品されると、岡山県倉敷市でオートバイ部品・用品を製造・販売する株式会社ドレミコレクションの武 浩代表が落札。こうして日本へ里帰りしています。

Large 230301 ki61 03

オーストラリアから里帰りして岡山県倉敷市で保管される三式戦一型甲(キ61-I甲)の実機胴体を計測する、日本立体の齊藤裕行社長(左)と株式会社ドレミコレクションの武 浩社長(右)。この二人から「飛燕」復元プロジェクトが始まった(齊藤裕行氏提供)。

当初、武氏は戦争の理不尽さや矛盾を後世に伝える歴史の証として、また貴重な産業遺産として、各務原の二型(キ61-II改)と同じように復元することも考えていたようです。

しかし、復元には膨大な予算と共に完成までに多くの時間がかかることが判明。また実機を作った高齢の元工員の方や関係者が「飛燕」を前に感動する様子を見て、残された時間に限りがあることも感じたといいます。そこで、実機(残骸)はこのまま保管して新たに全体像がわかる原寸模型を製作することが検討され、その製作元として既に実績のある日本立体に、白羽の矢が立てられたのでした。

こうして動き出した「飛燕」復元プロジェクトは、まず同社の齊藤社長が倉敷で保管されている機体の採寸を行い、資料を取り寄せるところから始まりました。製作にあたっては、当初は10分の1サイズの骨格模型を作って細部を検討してから10倍へと拡大し、原寸サイズでの作業へと移行する方法が採られます。ただ、この場合だと当然ながら、最初に生じた誤差も10倍になるため、精度の維持には苦労があったそうです。実作業は2022年5月から始まり、冒頭に記したように今年2月の式典で作業途中の状態でお披露目されたのでした。

まだ完成までに様々な労力を要すると思われますが、それでも数か月後には完成する予定です。茨城の地で誕生する「飛燕」の原寸模型は、歴史を伝える新たな語り部(かたりべ)となることは間違いありません。筆者も完成する日を楽しみに待ちたいと思います。

こちらはモスクワから平壌に飛んだ

https://youtu.be/uotQxtoqD7Q