セコマの、お父さんにお兄さんお姉さんたちも凄い。

「大雪だぁ。行きたくないな」と思って当然なのが、セコマの人たちの使命感に燃える心意気で店舗が活気づき、地域の人たちも頑張ろうとなれるんだね。

利尻島のセコマに配送する人たちも凄いぞ。

フェリー運航に携わる人たちも凄いんだな。

地域の人たちの為に開けているセコマ

あいてた pic.twitter.com/PzGSP8x0KD

— ティル🇺🇸 (@tillares) January 25, 2024

北海道の離島で豪雪「朝ごはん買いに行くだけで命懸け」 →雪掻き分けコンビニへ→ネット民衝撃「無敵ライフライン」

配信

-

皆んな知ってるかな?セイコーマートのホットシェフ(店内調理)で使った食用油は廃棄されず必要な処理を経て新千歳空港の業務用車両の燃料に使われてる。どこまても北海道に貢献するコンビニ。昔セブンイレブンの関係者がセイコーマートの食品は垢抜けないし美味しくないってけなしてたけど志が違うんだよ。見た目重視、上げ底容器、保存料たっぷり、化学調味料たっぷり、の大手コンビニとは違って素朴な手作り感満載のセイコーマートの食品の方が自分は好きだな。

-

北海道を訪れたときは、セイコーマート大好きなので必ず寄らせてもらいます!大好きなのが大きなおにぎり!ショーケースに入って温められています。漬け物も買います!先日家族で寄ったときは地元の人にポテトを勧められて買いました。とても美味しかった。アイスもなんだか抜群の美味しさなんです。今どき袋を無料でくれるのもセイコーマートの懐の大きさを感じます。

腰ほどまである雪道を、ただただかき分けて進みます(いずれも提供写真)

朝ごはんを買いに行くだけで命懸け―。

北海道の離島の一つである利尻島の豪雪映像が、SNS上で話題となっている。

24日夜に暴風雪警報が発令され、街の一面が雪に覆われ、大人が雪を掻き分けながら歩く映像。

撮影者は隣の礼文島在住の男性で、利尻島へ訪れていた際に撮ったという。

衝撃を集めたのは、翌朝のことだ。

食料の備蓄がないため、朝食を求めて近くのコンビニ「セイコーマート」に向かうと、いつも通り開いていた。このコンビニ、実は…。

【動画】雪を掻き分けて、セイコーマートへ…店は開いているのか!?

■胆振東部地震でも活躍 投稿したのは、礼文島育ちの僧侶・齊藤大乗さん(38)。

山登りが趣味で、利尻島のガイドの勉強のために18日から泊まり込みで訪れていた。積雪は増えていくばかりで、雪で視界が真っ白になる現象「ホワイトアウト」も体感。暴風雪警報が出た時には腰から膝まで積もっていたといい、「こんなにこの地域に雪が積もるのは生まれて初めてです。災害ですよ」と話す。

セイコーマートには25日朝9時頃に訪れた。寮生活のため食料もなく、雪道を10分ほど歩いて到着。開いていると分かった瞬間、「さすが…我らのセーコマ」と感謝したという。配送も止まっており、ほとんど陳列されていない商品棚。それでも、店舗にある備蓄で、手作りのおにぎりなどを振る舞ってくれた。

「道は死んでるのにセーコマは生きてる…無敵かよ…」。

齊藤さんがそうXに投稿すると、反響は続々。

セイコーマートは2018年、最大震度7の地震で北海道全域が停電した胆振東部地震で、95%の店舗が営業を続けたとされる。街灯や信号機が消えて真っ暗になる中、営業していた店のレジには市民が長蛇の列を作り、食料や飲料を買い求めた。

今回、大雪の中でも営業していたことで当時のことを思い出した人も多く、「最強、北海道のライフライン。もう、北海道民はあなたのいない生活は考えられない。ありがとう」などの声が集まった。

◇ 各島を管轄する役場によると、昨年12月末時点で礼文島の礼文町には2253人、利尻島の利尻町には1865人、利尻富士町には2191人が暮らしている。 (まいどなニュース・山脇 未菜美)

まいどなニュース

【関連記事】

俺たちが命を賭けて日本とお前たちを護っているとお父さんは言っている

2年毎の転勤でも、お父さんたちが命を賭けて日本を護っているから

自衛官が使用する官給品が日本国産品にしていないのも大問題。

日本を敵とし、日本領に侵入し続けている質の悪い支那China狂産製造の物を隊員たちに使わせている現場に出ない事務方のバカたち。日本国民のお金を日本侵入する支那Chinaに与えている。

日本製品のみを入札にすべき

自衛隊、能登半島地震で〝極寒災害派遣〟 装備品や交通費の自己負担問題、塹壕足や踏み抜き事故のリスク 隊員の待遇改善を

配信

-

靴の重要性は、大戦中のドイツ歩兵が不適切な軍靴で対ソ戦を戦い、どんな目に遭ったかとか、今更語るまでも無い。 踏み抜き事故の危険と言う以前に、防衛庁、自衛隊の装備担当者は、戦場のブービートラップを知らない訳が無いと思う。 靴の性能は実際の戦力にも士気にも大きく影響すると思う。 被災地で人々のために任務に就かれている隊員の方々のためにも、是非早期改善をお願いしたい。

-

防衛力強化も大事だが、物を揃える前にその前に人が来なくてはならない。それなのにこの有様では人がどんどん来なくなると思う。話は変わるが、ハラスメントも撲滅しなくてはいけないし、給料も上がらなくては人は来ない。それらを含めて改善しないといけない。本当に防衛力強化よりも大事なことだと思う。

能登半島地震で、自衛隊は7000人規模で被災地支援に全力を挙げている。元日の発災直後に統合任務部隊が編成され、当初は約1000人で救命救助活動を展開した。道路が寸断され、孤立した地域での活動は難航を極めた。その後、規模は増強され、物資輸送や給水支援、道路の復旧作業など、活動の幅を広げている。被災者から感謝の声が相次ぐなか、正月休みに緊急呼集された隊員の帰隊費用(交通費)が自腹だったり、極寒の被災地で活動する隊員の劣悪な装備品・消耗品の問題が注目され始めている。国防ジャーナリスト、小笠原理恵氏が緊急寄稿した。

【写真】水や燃料などの物資を届けるため、倒木をくぐり抜けて徒歩で孤立地域へ向かう自衛隊員

最大震度7の能登半島地震は、人々が新年を祝う元日夕に発生した。交通アクセスの悪い半島先端部に甚大な被害が確認され、石川県の馳浩知事は発災直後、自衛隊に災害派遣を要請した。

自衛隊は糧食や燃料、物資の輸送を自己完結して行える。

道路の寸断や土砂崩れ、火災などが広範囲で確認された被災地での救助・支援活動は、さまざまな状況に即応できる自衛隊でなければ困難だ。 能登半島の被災地で活躍する自衛隊の姿は連日、報道されている。

だが、隊員たちが抱えている「問題」を知る人は少ない。

自衛隊では災害派遣のため、「ファスト・フォース(即動待機部隊)」と呼ばれる待機人員だけでなく、営内に居住する隊員がいる。しかし、今回の発災は元日であった。いつもは営内にいる隊員たちも元日は帰省して家族と過ごしていた。

ただ、緊急呼集があれば休暇中であっても帰隊しなければならない。その時にかかる交通費は自己負担だ。自衛隊は「帰省する自由は認めるが、緊急呼集があれば自腹でも即座に帰隊してね」というスタンスなのだ。

ある関係者は「年末ギリギリまで勤務して、北海道に帰省した次の日(1月2日)に、(繁忙期で料金が高い)飛行機で職場に帰ってきた隊員の旅費が出ないことが、本当に不憫(ふびん)だ。

この問題は本当にどうにかしてほしい…」と苦しい胸の内を明かす。

「そう、帰ってきました。3日なので、普段の2倍のバス代。

4日なら、半額だったのに!」と嘆く隊員もいた。緊急呼集の裏側にはこんな〝悲劇〟があった。

岸田文雄首相はご存じないと思うが、この緊急呼集時の帰隊費用(交通費)だけでも、国が補塡(ほてん)してほしいと思う。

また、被災地で活動する多くの隊員が抱える、「装備品や消耗品の自己負担問題」もあまり知られていない。

そもそも、自衛隊から貸与されている装備品、被服などの数が少なすぎる。被災地で活動するには性能を十分満たしていない装備もあり、破損した場合、交換にも時間や手間がかかる。だから災害派遣に慣れた隊員たちは私物購入で消耗品を使う。

例えば、能登半島の被災地の写真には、さまざまな形のヘッドライトを装備した隊員たちの姿がある。両手を使えるLEDのヘッドライトは必需品だが、官給品ではない。種類がバラバラなのは私物購入品だからだ。私物装備は、乾電池代も個人負担となる。

塹壕足、踏み抜き事故 重大リスクに

作業用手袋も同様に私物購入が多い。自衛隊の官給品は滑りやすく穴が開きやすいため、丈夫な手袋を多数購入する必要がある。

さらに問題なのは靴である。自衛隊の官給品の靴「戦闘靴(半長靴)」はGORE―TEX(ゴアテックス)などの防水性・透湿性を採用しているが、折り曲げて傷がつくと防水性が落ちる。官給品の靴の交換頻度は低い。

劣化した靴は水が入りやすく、靴の中は水浸しになる。冷水に長時間浸かったことで起きる寒冷障害を「塹壕足(トレンチフット)」と呼ぶ。放置すると、痛みが出て潰瘍(かいよう)となり、最後は組織が壊死(えし)する。

隊員たちは、新品の防水性能の高いコンバットブーツを自費で買って、これを防ぐ。

さらに、官給品の靴は「踏み抜き防止性能」が十分ではない。

東日本大震災の災害派遣では、クギなどを踏んで足の裏に突き刺してしまう「踏み抜き事故」が多発した。

被災地では、倒壊した建物や土砂、がれきが散乱し、捜索や救援活動には危険が伴う。当時は専用インソールを配布したが、それでも万全とは言えない。自らの足を守るため、ステンレス板や鋼鉄のインソールを準備して備える隊員もいる。

「塹壕足」も「踏み抜き事故」も重大なリスクだ。足に障害を持つと一生苦しむことになるため、隊員は自己投資するしかない。装備品の性能は念を入れて最良のものを選ぶしかない。

自衛隊員は災害派遣で、帰隊費用から装備品まで、多くの自己負担をして活動をしている。「被災地の人々を助けたい」という強い思いがあるからだ。

今回の問題については、自民党の和田政宗参院議員と若林洋平参院議員が「すぐ対処する」と手を挙げてくれた。待遇改善に声を上げていくことで、自衛隊への感謝を示したいと思う。

■小笠原理恵(おがさわら・りえ) 国防ジャーナリスト。1964年、香川県生まれ。関西外国語大学卒。広告代理店勤務を経て、フリーライターとして活動。自衛隊の待遇問題を考える「自衛官守る会」代表。現在、「月刊Hanadaプラス」で連載中。2022年、第15回「真の近現代史観」懸賞論文で、「ウクライナの先にあるもの~日本は『その時』に備えることができるのか~」で、最優秀藤誠志賞を受賞。著書に『自衛隊員は基地のトイレットペーパーを「自腹」で買う』(扶桑社新書)。

【関連記事】

能登半島地震の災害派遣に「行く」「行かない」で口論も…自衛隊員の知られざる「過酷すぎる」勤務実態

配信

-

今回の震災は元日という多くの国民並びに公務員も休暇だったはず。 震災直後、初動が遅かっただの状況把握ができなかっただの言う方の気持ちもわかりますが、休暇中に急遽、職場に向かい仕事に服務する心身の負担や家族の心労を考えたことあるのだろうか。 確かに緊急を要することなので、仕方ない事であるがその分手当や代休、有給休暇を与えないと今後の士気が下がるであろう。

-

戦時がやってくるかどうかわからないが、戦時を想定して訓練との位置付けであれば、こういった勤務は普通となっていても不思議ではない印象。間違いなく過酷であって、給与の安さも気になりますが…。 大地震が数年に一回は日本で起こっていることを考えると、もう少し待遇面の改善をされてもいいのではないかと思います。

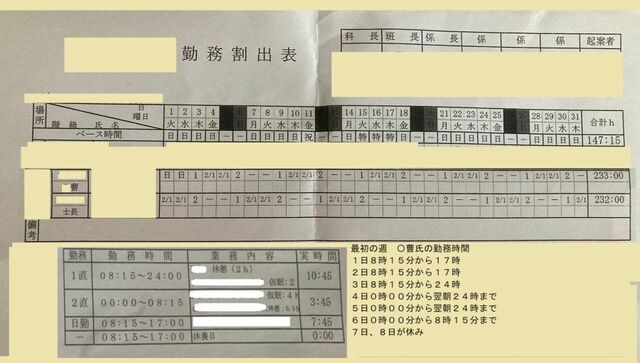

昨年のある月の自衛隊内の特別な職種の勤務表。名前や番号等の特定情報は一部加工している

「能登半島での作業を終え、3~4時間の睡眠後、直ちにまた災害現場に向かおうとする隊員がいる。そんな(使命感に満ちた)自衛隊員を上官が制止し、休息を取るよう命じているそうです」

自衛隊と普段から交流がある支援団体の役員は、災害派遣に従事している自衛隊員の奮闘ぶりをこう明かした。

◆1月1日に災害発生……その直後、自衛隊員の間で何が起きていたのか 災害はいつ発生するか予測困難な脅威だ。特に地震は突如として発生し津波や火災など別の様々な災害を引き起こす。被災地での捜索、人命救助は時間との闘いでもあるため、警察や消防、そして自衛隊は、緊急時に速やかに出動できるように常に待機している。 災害が起きて要請があれば24時間出動可能とするため、自衛隊員の外出規制が整えられた。2013年より陸上自衛隊では、災害派遣等の初動部隊『FAST-Force (以下、ファストフォース、即動待機)』を部隊ごとに編成している。それ以外にも、営内者(拠点の中で生活する自衛隊員)で『残留』という仕組みもある。この『残留』は荷物の積み込み等の準備を行い『ファストフォース』人員が即座に行動できるようにするための待機要員だ。部隊の規模によるが、全国に10ある軍隊編成単位の師団規模で『ファストフォース』は100名くらいいる。 『ファストフォース』は休みでも遠出はできず、『残留』は休みでも外出できず、“その時”に備える。営内に住む隊員は待つことを「仕事」として職場に拘束されている、と一般的には考えるが、自衛隊では何も突発事項が発生しなければ「仕事はしていない」とみなされ、休日扱いになり、手当がつかないのだという。それでも『残留』隊員の中には、当直の手伝いとして除雪や草刈りなど雑務を言いつけられることもあり、休日と仕事のボーダーラインが曖昧だ。『残留』隊員は当直の手伝いの仕事を言いつけられても、休日扱いは変わらない。

こういった矛盾が隊員の不満を積み重ねる要因にもなっていた。

能登半島地震は1月1日の16時6分に発生した。自衛隊は警察、消防などと同様、正月は長期休暇を認められており、多くの自衛隊員が休暇をとっていた。ただ、能登半島地震の一報で、まず『ファストフォース』の初動部隊が動き、上空からの偵察等を開始し、救出作業を担う地上部隊のための情報収集を始めた。 その後、特別休暇中の自衛隊員にも緊急呼集がかかった。中には、年末ぎりぎりまで勤務して、元日に北海道に帰省したばかりにもかかわらず1月2日に年末年始価格で料金の高い当日飛行機チケットで職場に帰った自衛隊員もいた。

ちなみにこの休暇中の帰省や出先から、呼び戻された時の旅費については自己負担なのだという。

仕事とはいえ、「元日の災害派遣」は自衛隊員にとっては精神的にキツいだろう。

ある西日本の後方支援の拠点では、正月の災害派遣要請をめぐり『ファストフォース」の隊員達同士によるトラブルが起きたという。事情を知る関係者はこう明かす。 「災害派遣に『参加します、行かせてください』と士気旺盛な40代以上の隊員と『風邪気味で、身体の調子が思わしくなく、しかも休暇中ですから、休暇が終わったら行きます』と答えた30代以下の隊員が口論になったんです。“行きたくない”と不満の声をあげたのは20代~30代、(自衛隊の中では低い階級にあたる)陸曹士が多かったが、幹部も数名いたようです」

地震直後の大規模火災で全域が焼失した「輪島朝市」付近で、捜索活動を行う自衛隊員。崩落の危険性がある中、懸命の捜索活動を続ける自衛隊員の勤務実態は厳しい

自衛隊の中には、有給も代休も自由に取れるセクションもあるが、訓練や演習、災害派遣等の部隊行動のある部署では普段から外出や行動規制を強いられ、本当の意味で自由に過ごせる休日は少ない。正月休みは、遠出が許され、家族と長時間過ごせる特別休暇で非常に貴重なものだった。

今、能登半島の現場にいる自衛隊員は、休日返上で働いていることになり、一般的には「代休をどこかで取得するのだろう」と考えるが、実際は代休は溜まっていく一方。航空整備士、潜水艦・艦艇乗組員、パイロット、救急救命士など情報処理や専門資格など特別な資格を持つ自衛隊員の場合は交代要員がいないため、簡単に休むことは許されない。

ある自衛隊員は「毎年、代休はほとんど使えずに消えていきます。

有休をとることなんてありませんよ」と明かす。

実際、使わなかった代休は1年ごとに消えてしまうため、自衛隊員は表に出ないところで悲鳴をあげているのだ。

前述のように、災害派遣をめぐって「行く、行かない」の口論が起きても仕方がない、と思わせるような、現役自衛隊員のあまりにキツイ勤務割出表をFRIDAYデジタルは独自入手した。

その勤務表で驚くべき実態が判明した。

冒頭の「勤務割出表」は昨年のある月の勤務予定を示しており、

●曹(Aさん)と士長(Bさん)の2人についての勤務予定がわかる。

「1」と書いてある日は「1直」(8:15から24:00)のシフト。

「2直」は0:00から朝8:15の“夜勤シフト”。

「1/2」は「1直の後に2直をこなす」シフト。

「日」は日勤のことで8:15~17:00。

「-」が休みだ。

Aさんの勤務予定を見るとこうなる。

3日(木):朝8:15~24:00

4日(金):0:00~8:15→8:15~24:00

5日(土):0:00~8:15→8:15~24:00

6日(日):0:00~8:15

上記を額面通りに受け取ると、72時間拘束している。

「業務内容」の欄には「1直で2時間、2直は4時間の仮眠をとること」との旨が記載されており、休みは確保されているように見えるが、それでも睡眠時間は平均6時間に満たないし、連続して6時間寝ることが許されない勤務体制なのだ。

Aさんは、このシフトが毎週組み込まれ、この月だけで4回こなすよう命じられている。

Bさんを見ても、同様の72時間拘束が月3回あった。このような過酷な労働環境が続くため、この職場では、途中退職や心身に故障をきたす隊員が多いという。

元陸上自衛隊の幹部職員はこう明かす。

「自衛隊員は特別職国家公務員、つまり国会議員と同じ扱いになります。いただく給料も、自衛隊員も国会議員も『俸給』といいます。つまり国に奉じている、ということを意味しています。

自衛隊員は国から任命されている仕事をする身分です。

自衛隊に入るときに『服務の宣誓』というのがあり、『事に臨んでは危険を顧みず、身をもつて責務の完遂に務め、もつて国民の負託にこたえることを誓います』と職責を国民に対して誓う。

つまり、自分の意思に反して『死にたくない』とは言えなくなります。

その時点で基本的人権は実質、存在しなくなる。

一般人から見て過酷な勤務実態が結果的にまかり通ってしまっているのは、その考え方が根底にあるからではないかと思います」

過酷な勤務実態は事実なのか。

そして今後、改善する動きがあるのか、防衛省に対して質問状を送ると、こんな答えが返ってきた。

上記に記した「72時間拘束が月4回ある勤務実態」については

「一例に示された勤務形態が存在するのか現時点で把握しておりません」としたうえで、 「自衛官の勤務時間は、防衛大臣の定める日課によるものとされ、自衛官の勤務時間及び休暇に関する訓令(昭和37年防衛庁訓令第65号)により、1日の勤務時間が休憩時間(1時間)を除き7時間45分となるよう定めております。

また、自衛官は勤務時間外においても、行動、訓練、演習のため又はその他勤務の必要により、勤務することが命じられた場合には、何時でも職務に従事するものとされており、行動、訓練、演習等のために必要である場合には、部隊等の長は特別の日課を定めることができます。

公務の運営の必要上、自衛官に長時間の勤務を一定期間命ぜざるを得ない場合については、人事担当部局等に事前又は事後に報告し、勤務時間の状況をチェックするなど、長時間の勤務を必要最小限にとどめることとしております」とした。

過酷な勤務が続いたら、仕事の精度が落ちる可能性に対しては「ご質問の内容が、具体的にどのような状況下で行われたものなのか明らかではないため、お答えすることは困難です」と前置きした上で「やむを得ず継続して長時間の勤務をさせた場合には、速やかに面談を行うなど精神面を含む健康状態を把握し、臨時の健康診断の実施や医師の診察を受けさせております」と自衛官の体調に留意しているとの返答だった。

上記で紹介した、元日に地方に帰省したばかりの自衛隊員が1月2日に職場に帰ったケースのように、自衛隊員が呼び戻された時の旅費が自己負担になることについては「国家公務員に対して支払われる旅費は、『国家公務員等の旅費に関する法律』において定められ、(中略)帰省は私事旅行であって公務出張には当たらないことから、在勤地と帰省先との間の移動に要する費用については、旅費は支給されません」として支払う義務がないと主張した。

今後の「自衛隊員の働き方改革」や「給与体系」の改善については「働き方令和6年度政府予算案に自衛官への手当の新設を含む拡充に必要な経費を計上した」としたうえで「自衛官の勤務実態調査や諸外国の軍人の給与制度等の調査を進めており、今後、この調査の結果も踏まえながら、自衛隊員の任務や勤務環境の特殊性を踏まえた給与・手当の在り方について、様々な角度から検討する」としたが、実際に具体化するかは未知数だ。

冒頭のコメントにあったように、災害派遣で被災者を助ける職務に従事した自衛隊員の多くは、自分の体調よりもただひたすらに被災者を救うことを考える。周囲も、「自衛隊員は真面目で仕事に誇りを持ち、困難な状況でも乗り越えられる」と期待し、自衛隊員もそれに応えようとする。

しかし、休日を返上して働いたり、仕事のために予定外の帰隊をした場合の交通費などは、自己負担ではなく、自衛隊員の負担分を出してあげることが彼らの思いに報いることになるのではないだろうか。

組織が隊員を大切にしなければ、帰属意識は低下し人は離れてしまう。口にできない分、心の中で悲鳴をあげている自衛隊員の気持ちをくみとって、勤務、給与体制に柔軟性を持たせる時期に来ているのではないだろうか。

FRIDAYデジタル

【関連記事】

入間基地から被災地へ運ぶ

空自の輸送機から出てきた「消防車」フツーじゃなかった! 能登地震で真価発揮の“専用設計” 誕生は過去の教訓

配信

-

災害時に大切な事は山の様にあるが、先ず必要になるのは「運ぶ」と言うだ。物資、人員を運べ無ければ何も始まらない。戦争でも兵站が疎かでは必ず負ける。救援隊を送り込んでお終いでは被災者も救援隊も共倒れ。被災地へ運び、被災地から運ぶ。物資と人員の輸送と準備は最も重要だと思う。

-

画像2番目の横浜市消防局「大規模震災用高度救助車」はARだけど、車体フロントパネルとリアサイドドアにはSRのロゴが描かれています。 このSRは横浜市消防局特別高度救助部隊(スーパーレンジャー)の略称です。 横浜市消防局は1963年より一部の消防隊員を陸上自衛隊の富士学校に派遣。 横浜SRには高度な救助知識と技能を習得した消防士さんが多数在籍しているそうです。

自衛隊の輸送機でイッキに現地入り

航空自衛隊のC-2輸送機で空輸された「救助工作車IV型」(画像:防衛省)。

2024年1月1日、石川県能登地方を震源に発生し、5年半ぶりに最大震度7を記録した能登半島地震は被害の全容が見えない状況が続いています。地震の揺れによる建物の倒壊だけでなく、珠洲市では津波が、輪島市では大規模な火災がそれぞれ市街地に大きな爪痕を残しました。

【えっ、それ積んでいるの!?】大規模震災用高度救助車の搭載資機材をイッキ見

道路などの交通インフラが寸断され、陸路から救助車両を通すことは難しくなりましたが、ようやく18日に「能越自動車道」と「のと里山海道」の一部が復旧しました。被災地に近い能登空港(のと里山空港)も仮復旧して航空自衛隊のC-130輸送機が11日から離着陸できるようになったものの、民間機の再開は27日までお預けという状況です。

そうした中、東京消防庁や横浜市消防などから派遣された緊急消防援助隊の一部は、陸路ではなく空路で被災地へと迅速展開しました。用いられたのは航空自衛隊のC-2輸送機で、これによって石川県の小松基地(小松空港)まで最短距離で移動し、被災地へ入り捜索・救助活動を行っています。

このとき運ばれたレスキュー車は航空機に積載可能なよう、専用に設計されたものです。このような消防車両が開発された背景には、1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災と、2011年に発生した東日本大震災、これら2大災害での反省がありました。

阪神・淡路大震災では倒壊した建物のがれき、東日本大震災ではそれに加えて津波堆積物が、救助車両の現場への進入を妨げました。そのため車両に積載していた救助資機材をレスキュー隊員が現場まで運ぶことができず、がれきやコンクリートなどに挟まれた人々の救出が難航。満足な救助や捜索が行えなかった苦い経験がありました。

こうした教訓を踏まえて開発・配備されたのが「救助工作車IV型」と「大規模震災用高度救助車」で、いずれも自衛隊のC-130輸送機への積載を前提とした設計が取り入れられています。

「AR」と「ER」何の略?

横浜市消防局に配備されている「大規模震災用高度救助車」の1号車(AR)。横浜消防では「機動震災救助車」の名で運用されている(柘植優介撮影)。

先に登場したのは「救助工作車IV型」です。この車両は阪神・淡路大震災を教訓に、必要な人員・資機材を機動的に被災地へ投入し、効果的な人命救助活動を行える装備として開発され、1996年から東京消防庁などへ配備が始まりました。

全国の消防組織に広く配備されている「救助工作車III型」、いわゆるレスキュー車と同じような高度救助資機材を搭載しつつ、航空自衛隊のC-130輸送機に積載して空輸できるようにするため、小型の救助工作車2台に機能を振り分けているのが特徴です。そのため、出動時は2台1組で運用されます。

帝国繊維(テイセン)のカタログでは、1号車には3t引きのフロント油圧ウインチと照明装置2灯(150ワット×2)が、2号車には3t引きのリア油圧ウインチと照明装置(LED450ワット×2)、発電装置が装備されているとのこと。もちろん交通事故のような市井での救助活動にも対応しています。

一方、「大規模震災用高度救助車」は、前出の救助工作車IV型をベースに開発されました。2台1組であることは救助工作車IV型と変わりないですが、震災対応に特化した資機材をそれぞれ搭載しているのが特徴です。

エアレスキューツール破壊器具がメインの1号車(AR:Air Rescue)は、がれきなどに閉じ込められた要救助者を迅速に救出するため、車両後部に高圧エンジンコンプレッサーを装備。圧縮空気を使用するコンクリートカッターやチッピングハンマー、ロックドリルなどを積載・使用することで、救助の障害となる物体を素早く破壊・除去することができます。これに加えて、画像探査機、熱画像直視装置、夜間用暗視装置、地震警報器なども搭載しています。

電動器具がメインの2号車(ER:Electric Rescue)には、車両発電機を利用した電動式器具が装備されています。電動式救助器具としてはスプレッダーやハサミカッターなど、電動式破壊器具としてはコンクリートブレーカーやハンマードリルなどを搭載しているほか、夜間は照明車としても活用できます。

能登半島地震の運用実績をフィードバックか?

C-2輸送機で空輸されてきた東京消防庁の「救助工作車IV型」(画像:防衛省)。

総務省消防庁は東日本大震災の経験から、2013年に横浜、浜松、京都の各消防本部へ大規模震災用高度救助車を配備し、緊急消防援助隊に関する活動体制の充実強化を図りました。横浜市消防局はARを「機動震災救助車」として、ERを「能見台震災救助車」として配備しており、今回の能登半島地震では共にC-2輸送機で空輸され、現地入りしています。

「救助工作車IV型」や「大規模震災用高度救助車」は輸送機に積載できるため、島嶼部での災害でも迅速に人と救助資機材を送り込むことができます。ただ、能登半島地震では陸路の多くが土砂崩れや盛土の崩落などによって通れなくなり、2000m級の滑走路を持つ能登空港も閉鎖されました。

もともと険しい海岸線に囲まれ、山地がほとんどを占める能登半島は、県庁所在地である金沢市からも遠く、国道249号のような主要道路が寸断すると一気に「陸の孤島」となってしまいます。そのため、救助資機材や物資の輸送に必要な車両を入れることが難しく、被災地の救援を困難にしました。

阪神・淡路大震災と東日本大震災の教訓で生まれた救助車両が今、能登半島で活動しています。ただ、次の災害に備えて1人でも命を助けるため、どのような方法がベストなのか、今回の教訓を踏まえ、改めて考え直す時期が来ていると言えるでしょう。 「救助工作車IV型」や「大規模震災用高度救助車」も導入から10年以上経っているため、もしかしたら、今回の能登半島地震での運用を基に、より高性能な空輸対応型レスキュー車が開発されるかもしれません。

深水千翔(海事ライター)