私の知っている香港人は、

the中国人というタイプと

まったく違う印象でした。

たった3~4人の統計だけで、

香港の人は、こうだと決めつけて

しまうのも、どうかと思いますが、

とにかく私の知っている香港人は、

控えめで、日本人よりも、

気遣いの人で、とても穏やかで、

優しい印象でした。

同じアジア人でも、韓国人や、

台湾人の女性が時折見せる気の強さは

まったく感じられず、

とても穏やかな人達でした。

そして、中国返還前の香港ですが、

英語を喋れる方が良い仕事が

見つかるということで、

英語圏に語学留学に来ている

香港人も、多かったです。

イギリスに統治される前も、

中国人であり、変換された後も、

中国人には、変わりないのですが、

香港の人達は、

the中国人というイメージと、

まったく違うのです。

住宅事情が悪く、

狭い住居に住まなくては

ならないのですが、

それでも、

みんなが協力して、

仲良く暮らしている

という印象です。

そして、だいぶ前のテレビですが、

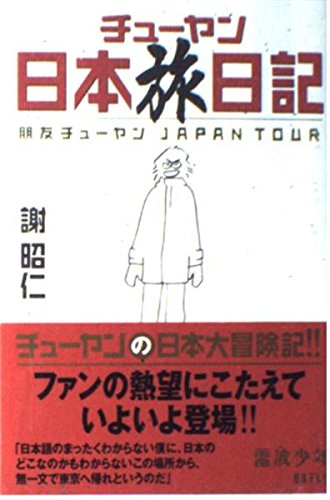

電波少年という番組の

日本人の俳優(伊藤高史)と

香港人(チューヤン)の旅も、

最初は言葉が通じないながらも、

非常に心温まるものでした。

香港人のチューヤンも穏やかで、

ユーモアがある人でした。

当時のテレビは、メチャクチャですね。

2人を拉致するように連れ出すところ

から旅が始まるのですから・・・。

しかも、初対面、言葉が通じない2人。

旅する場所はアフリカ大陸。

日本人と旅をして、

日本語をだいぶマスターした

香港人のチューヤンですが、

都合が悪いと、

「日本語わかんない。」と

とぼけるところもありました(笑)

番組のМCまでこなすほどに上達!

しかし、穏やかな香港の人たちの

生活は・・・・

香港が中国へ返還されてから?

一変します。

![]()

![]()

![]()

![]()

私は、その大きな変化を具体的に

知らなかったのですが、

雨傘を掲げた大規模な民主化運動が

行なわれていた事は、多くの人が、

知っている事です。

その後、どうなったのでしょうか?

民主化への道は・・・・

その雨傘運動の指揮をしていた

若くて勇敢な女性(周庭さん)は、

今現在、カナダに

亡命しています。

その大規模な

民主化運動の様子、

そして、その後、

どんなことが起きたのか?

映画化されていることを

知りました。

この香港で起こった事は、

恐らく日本でも、間もなく

起こるのではないでしょうか?

とても参考になる映画だと思います。

全国で順次上映されるようですが、

映画館も日程も限られています。

行ける方は、どうぞ足をお運びください。

![]()

![]()

「灰となっても」

↗こちらのリンクから、

上映場所と日時が確認できます。

公式サイト

(以下転載)

本作の原題『寧化飛灰(Rather be Ashes than Dust)』は「塵として朽ちるよりも、灰となっても燃え尽きる方がいい」という意味を持つ。これは、人生を無為に過ごすよりも、短くとも激しく生きるという覚悟を表している。

2014年の雨傘運動に続き、2019年、香港で民主化を求める抗議運動が燎原の火ように広がった。

犯罪容疑者の中国本土引き渡しを可能にする逃亡犯条例改正案に反対するデモを発端にして、参加者たちは「逃亡犯条例改正案の完全撤回」、「普通選挙の導入」など五大要求を掲げ、6月16日には、香港の人口の3割を占める約200万人(主催側発表)に膨れ上がった。香港の司法の独立性が失われ、一国二制度が崩壊することに危機感が高まり、立ち上がった市民と警察との衝突は日を追うごとに激しさを増していった。催涙弾の煙が立ち込める路上、飛び交うゴム弾、火炎瓶の炎……。この抗議運動の最前線で本作監督のアラン・ラウはフリーのジャーナリストとしてカメラを回した。香港の若い世代の勇敢さと恐れを知らない心、対する香港警察当局の冷酷さと残虐性を記録した。

アランは日本でも公開されたドキュメンタリー映画『時代革命』では撮影監督も務め、多くの香港民主化運動を伝えるドキュメンタリー映画にも関わっている。

混乱と暴力が渦巻く現場を撮影する中で、「ジャーナリストは客観的であり続けるべきなのか?どのような行動をするべきなのか?」というジレンマに直面した。本作『灰となっても』には、香港の人々が否応もなく分断され、罪悪感に苛まれる姿、怒号が渦巻く路上、あの時のありのままの香港が映し出されている。私たちは時間を遡り、壮絶な現場でカメラを回しているジャーナリストたちが何を見て、何を感じていたのかを体験することになるだろう。

変わりゆく香港を世界に伝えることができるのか、その確信と疑念に引き裂かれながら、アラン監督は2021年まで撮影を続けた。1000時間以上の映像から制作された本作は、ニュース報道だけでは伝えるのが難しい、現場の生々しい衝撃を突き付けてくる。

香港で反政府的な動きを取り締まる「香港国家安全維持法」が施行されてから2025年6月30日で5年、これまでに法律を補完する新たな条例も施行され、香港社会では言論に対する締めつけがさらに強まっている。

逮捕者は300人以上にのぼり、香港を離れる人々も増え、アランも故郷である香港を離れた。「香港で何が起こったのか、そして香港の今後はどうなるのか知ってもらいたい」とアランは語る。痛ましいほど若い香港の抗議活動家たちの物語が灰となっても、消えることのないように。本作は今では自由に発言することができない香港の人々の闘いの記録でもある。香港市民の烈火のような自由と民主に対する熱望が込められている。この事実は決して消えることはない。