私が一番気に入っている飴は、一里飴なのですが、この冬ショッキングなことがありました。飴は秋頃から購入することが多いのですが、いつも買っていた東武池袋のいつもの場所にいつ行っても置かれていないため、最初は在庫切れかと思っていたのですが、おかしいなと思って聞いてみたところ、製造機械が壊れてしまいたくさん作ることができなくなっていて入荷されなくなったといわれたのです。昨年は東武のオンラインショップでも扱っていたのですが、今ではそこでの取り扱いもなくなっていました。本当においしくて気に入っている飴なので機械が復活してまたたくさん作られるようになるといいなと願っています。

一里飴とは、蜂蜜でできた飴で、香りも味もよい飴です。添加物が入っていない上に、お手頃価格なのも気に入っていました。こんな素晴らしい飴、他にありませんでしたので、残念すぎます。

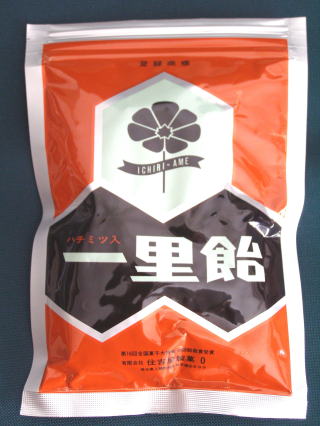

初めて一里飴を知った頃書いたブログの↓この写真の飴が一里飴。ちょうど一袋が榮太樓の記念缶にピッタリ収まっています。

一里飴の袋の裏側には田代三喜について書かれています。

医聖田代三喜伝

寛正六年四月八日武州越生の里田代に三喜生る。二十二歳単身明国に渡り医術の奥義を究め三十四才足利に住し関東管領足利成氏(古河公方)の主治医となり名声天下に轟くこの頃蜂蜜入り医薬あめ玉をつくる。四方の庶民遠方より来りてこれを求むと。

天文六年二月十九日永眠

享年七十五才

今より約四百年前。

天文六年とは1537年のことなので、四百年どころか田代三喜が亡くなった年から数えても既に487年目の年となる今年、どちらかといえば約500年前と言ったほうが間違いないです。古河公方に招かれたのは永正六年(1509年)、そして大栄四年(1524年)武蔵国生越(おごせ)へ帰ったということなので、その間にできたという一里飴は正に500年ものの飴というわけです。

『戦国の図書館』の足利学校の章で医学教育の項目があるのですが、ここに登場するのが田代三喜です。そしてその弟子として登場するのが曲直瀬道三です。この二人が足利学校で学んだ医師として有名ということなのですが、道三は戦国時代を代表する医者として、三喜没後に京都に戻った後、公家や大名の間で名をはせ、正親町天皇も診察しています。

実は当時の足利学校は医学に力を入れていたわけではありませんでした。ただし、当時の医学は漢方治療が中心で、作り方は漢文で書かれていました。そして足利学校では儒学が中心でしたが漢文の医学書も所蔵していたので漢文読解力があれば学ぶことができました。しかし臨床経験は積めないので三喜は明国へ渡り経験を積み、道三は三喜について実地で学んだということになります。そしてこの二人が出たことで、足利学校もその後医学を重視していくことになり、七代痒主玉崗瑞璵九華は自ら医学解説書を書写し、蔵書に入れています。世界最古のカルテといわれる二十五の症例が記された九華書写の『史記扁鵲倉公列伝』は今も足利学校に現存しているそうです。

そしてこの足利学校で医学も教えられているということはルイス・フロイスの書いた『日本史』にも書かれているとのこと。田代三喜がその後の日本に与えた影響が大きかったことがうかがえます。

田代三喜については、『戦国の図書館』は足利学校に関わりのあるところが中心で断片的な記述しかなく、詳細を知りたいと検索して一番詳しかったのは古河市観光協会のHPです。こちらでは以下のように三喜の功績が書かれています。

田代三喜がもたらした最大の功績は、「僧侶ではなく、医師が医学生や研修医を直接教育する」という仕組みを、道三とともに確立したことにある。医学が宗教から分離することが、医学の近代化の第一歩であるが、その医学の近代化の先鞭をつけたのが田代三喜である。医学教育の基本となる医学は、漢方医学からドイツ医学へ、そして現代医学と時代と共に変遷するが、医師が医学生、研修医を直接教育するというスタイルは、現代まで受け継がれている。

詳細はこちら↓

上記HPには、生年は一つしかないのに、没年に二つの説があり、医聖とまでいわれた人なのに最後がはっきりしないところが、悲しいです。しかし古河市の一向寺には、田代三喜の木造が祀られています。こちらは江戸時代に寄贈されたものが明治期に焼失し、昭和になってから復刻したものだそうです。

田代三喜は武蔵国生越で寛正六年四月八日(1465年)に生まれ、天文十三年四月十五日(1544年)、または同六年(1537年)没しています。つまり、旧暦四月8日の本日は、田代三喜の誕生日です。

当時医聖といわれた田代三喜も、時代が変わり医学も様変わりした今、全く知られていませんが、それでもこの一里飴があることでその名前が残っています。時代を超えて伝わり遺されるものは強いです。

一里飴は、田代三喜の生誕地、生越の住吉製菓が製造販売しています。もうここへ行って、買ってくるしかない!と思いつつ、まだ行けてないんですけど。

三年前一月の住吉製菓へのインタビュー↓

こちらを読むと、昔はもっと大きい飴だったけれども、大きすぎるというので今の大きさになったとのこと。その当時の大きさがどのくらいなのか知りたいです。また、もともとは梅の蜜で作っていたものが、蜂蜜に変わったといいます。ただ、大きさと使用される蜜は変わっても製法は変わらないということですから、凄いですよね。またこの文面からすると、昔は生越の町には他にも一里飴を作っていたところがあったのでしょう。沖縄をはじめ全国区だったのが、売上が縮小し、今では製造元が一つになったということでしょうか。

こんなに美味しくて、しかもヘルシーで、御手頃なのにもったいないです。

この動画の後半に一里飴が登場します。一里飴の味についてべっこう飴と紹介していますが、単純に蜂蜜味です。なんといっても袋を開けた瞬間、蜂蜜の香りに包まれるぐらいです。生越は梅林が有名だそうですから、その梅を生かして梅蜜の飴を三喜は作ったのでしょう。もともとの梅蜜の飴も味わってみたいです。

なお、この「一里飴」の名称は幕末から明治期の国学者権田直助の命名によるものだそうです。それまでは医薬飴として名前はなかったのでしょうか・・・。

🌸🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎🐎