昨日まで行われていた日本橋高島屋の、天皇陛下御即位30年、皇后陛下とのご成婚60年の特別展、拝見してきました。

ご成婚時から、今年年頭の一般参賀の日の丸溢れる宮殿前広場のお写真まで、感動的でした。

最後のそれは宮殿窓の真横から広場まで移った写真で、広場に入りきらないぐらいの人達が皆日の丸を振っている写真で圧倒的でした。

一番凄い展示は天皇陛下と皇后陛下の儀式用装束です。陛下の黄櫨染御袍には感激いたしました。この染物は太陽の光で輝くそうなのですが、布の折で照明が当たっているところが輝いていて、晴天の空の下で見てみたいと思わせました。

明治天皇の黄櫨染御袍は拝見したことがあります。染物ですから天皇毎に色合いが違うと聞いていましたが、明治天皇の場合もっと黄色味が強く明るい色だったのですが、陛下のは赤みが強く渋めの色合でした。お写真や映像で拝見していましたが、やはり全然色合いが違っていました。自然な染物の色というのは面白いと思います。次の天皇の色はどのような色になるのか期待して待ちたいと思います。

なお、これは明治天皇の黄櫨染御袍のポスター写真です。明治神宮ミュージアムが10月に開館予定なので、そこに置かれるかと思います。私が拝見したのも明治神宮です。

皇后陛下の、扇は想像以上に重そうでした。布も厚く、儀式の時のご負担が、女性の場合その重さにあるということも実感できました。

陛下が新嘗祭を行われているときに、皇后陛下が書かれているという献上品(名前が違うかもしれません)のお米の名前を記した巻物にも感銘を受けました。儀式の際に慎まれているということはこういうことであったか、ということがわかったからです。

ここには皇后陛下が行われていらっしゃる養蚕の品物も置かれていて、繭玉や絹糸も置かれていました。養蚕のために皇后陛下が毎年作られるという、稲か何かで作られる柵のようなものには驚かされました。

お写真の中には、稲の種籾から稲刈りの写真までもあり、まさしく帝王自ら耕作し后妃自ら養蚕する詔・・・働くことを貴ぶ詔のままの光景となっていました。

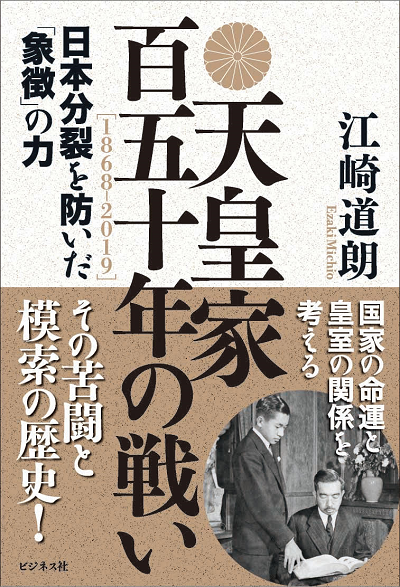

すでにここで何度も取り上げている「天皇家百五十年の戦い」においては、天皇陛下が宮中祭祀を守るために戦われていらっしゃることが書かれています。御歴代の天皇は宮中祭祀の維持のために苦心されていらっしゃいましたが、現在のそれが過去のものと大きく違うのは、それが皇室の存続とより深くつながっているという危機感が別格だからではないかと思います。だからこそ、そうしたことを私達国民が深く理解し、天皇陛下と皇室にお味方する必要があるのだと感じています。

さらに、天皇陛下が地方へ行幸されるたびに、その地方が地域の名産はなにかと考えることにより、地域が自信を持ち、地域おこしがされるという話もありました。その話が確認できたのが、天皇陛下、皇后陛下が行幸啓された時に献上された地域の品々です。今まで見たこともないような素晴らしいものばかりがあり驚きました。竹細工などの細工物や、陶器、またその地域でしかとれないものを使って作られたもの、また地域の伝統工芸で作られたもの、様々なものがありました。それはまるで、伊勢神宮で神様のために奉納されたものを見るようなそんな感じで、最高のもの、最上級のものが作られ献上されていたのです。確かにこうしたものを考え、作ることにより、地方復興の力となったというのがとてもよくわかりました。

こうした品々の内、特に被災地からの献上品は、その被災した時期になると、お近くに飾られていらっしゃるということも書かれていました。いつも国民に寄り添われてきた天皇皇后両陛下らしいお話です。

また、海外との交流においても、訪問された国、また迎えた国それぞれからいただいたものが素晴らしいものばかりで、皇室の外交力が外交官百人文ともいわれることが、こうした面からも確認できたのでした。

ただし、残念なことに展覧会の会場の外にあった皇室関連の書物の中に「天皇家百五十年の戦い」は置かれていませんでした。この展覧会後に、この本を読めばより一層理解が深まったのではないかと感じたのですが、それが残念です。

この展覧会、各地も回るのかと思って検索してみたら、東京が最後のようでした。しかし、あのように素晴らしいものがたくさんあるのですから、いずれまたなにかの機会に拝見できる機会があるのではないかと期待します。